Ich glaube, dass ein großer Teil des gegenwärtigen Arminianismus einfach Unkenntnis der Lehre des Evangeliums ist.

C. H. Spurgeon, Predigten, 11, 29

Als ich zu Christus kam, dachte ich, ich würde alles selbst tun, und obwohl ich den Herrn ernsthaft suchte, hatte ich keine Ahnung davon, dass es der Herr war, der mich suchte. Ich glaube nicht, dass ein Jungbekehrter sich dessen schon bewusst ist. Ich kann mich noch genau an den Tag und die Stunde erinnern, als ich diese Wahrheiten zum ersten Mal in meiner Seele empfing – als sie, wie John Bunyan sagt, wie mit einem heißen Eisen in mein Herz gebrannt wurden, und ich kann mich daran erinnern, wie ich fühlte, dass ich plötzlich von einem Baby zu einem Mann geworden war – dass ich Fortschritte in der biblischen Erkenntnis gemacht hatte, weil ich ein für alle Mal den Schlüssel zur Wahrheit Gottes gefunden hatte.

C. H. Spurgeon, The Early Years [Die frühen Jahre], S. 164.

Für Spurgeon war es offensichtlich, nicht nur durch die Heilige Schrift, sondern auch durch seine eigene Erfahrung, dass ein Mensch – oder ein Kind – gläubig werden kann, ohne etwas anderes zu wissen als die Tatsache, dass der Sohn Gottes seine Sünden in seinem eigenen Leib auf dem Kreuz getragen hat. Was ihn zum Glauben gebracht hat oder was Christus nach Golgatha gebracht hat, mag er dann noch nicht wissen: »Wir wussten nicht, ob Gott uns bekehrt hatte oder wir uns selbst bekehrt hatten.«[1] Sein eigenes Zeugnis zu diesem Punkt lautet: »Ich erinnere mich, dass ich, als ich mich zu Gott bekehrte, durch und durch Arminianer war … Manchmal setzte ich mich hin und dachte: ›Nun, ich habe den Herrn vier Jahre lang gesucht, bevor ich ihn gefunden habe.‹«[2]

In einer weiteren Predigt, die er 28 Jahre nach der zuletzt zitierten hielt, sagt er:

»Ich habe einige gekannt, die bei ihrer ersten Bekehrung das Evangelium nicht sehr klar verstanden hatten, die aber durch die Entdeckung ihrer eigenen Gnadenbedürftigkeit evangelikal geworden waren. Sie konnten das Wort ›Gnade‹ nicht buchstabieren. Sie fingen mit einem ›G‹ an, aber sie machten sehr bald mit einem ›F‹ weiter, bis es so ähnlich wie ›freier Wille‹ geschrieben wurde. Aber nachdem sie ihre Schwäche erkannt haben, nachdem sie in ernste Fehler gefallen waren und Gott sie wiederhergestellt hatte, oder nachdem sie durch eine tiefe Depression des Geistes gegangen waren, haben sie ein neues Lied gesungen. In der Schule der Buße haben sie gelernt, richtig zu buchstabieren. Sie fingen an, das Wort ›frei‹ zu schreiben, aber sie gingen von ›frei‹ nicht zu ›Wille‹, sondern zu ›Gnade‹ über, und da stand es dann in Großbuchstaben da: ›FREIE GNADE‹ … Sie wurden klarer in ihrer Theologie und wahrhaftiger in ihrem Glauben als sie es jemals zuvor gewesen waren.[3]

Wenn wir also erkennen, dass eine falsche Lehre nicht notwendigerweise eine falsche Erfahrung oder den Heilsverlust wahrer Gläubiger bedeutet, kehren wir zu der Frage zurück: Warum hat Spurgeon den Arminianismus so entschieden bekämpft? Wenn Menschen unter einer Predigt, die nicht eindeutig calvinistisch ist, zu Christus gebracht werden können, und wenn sie gläubig sein können, ohne diese Lehren klar zu begreifen, ist dies dann ein Thema, das den Frieden der Kirche jemals stören sollte? Hat der moderne Evangelikalismus evtl. doch recht, wenn er die ganze Angelegenheit in den undefinierten Schwebezustand [limbo; auch »Vorhölle«] verbannt und den Arminianismus als eine Art theologisches Gespenst betrachtet, das vielleicht einmal gelebt hat und gelegentlich noch umhergeistert, über das nachzudenken aber kein vernünftiger Christ je Zeit verschwenden oder streiten sollte? Oder, um eine populäre Einschätzung zu zitieren: Laufen wir nicht Gefahr, Wesentliches mit Unwesentlichem zu verwechseln, wenn wir diese Fragen in den Vordergrund stellen? Hören wir uns also Spurgeons Rechtfertigung seiner Position an.

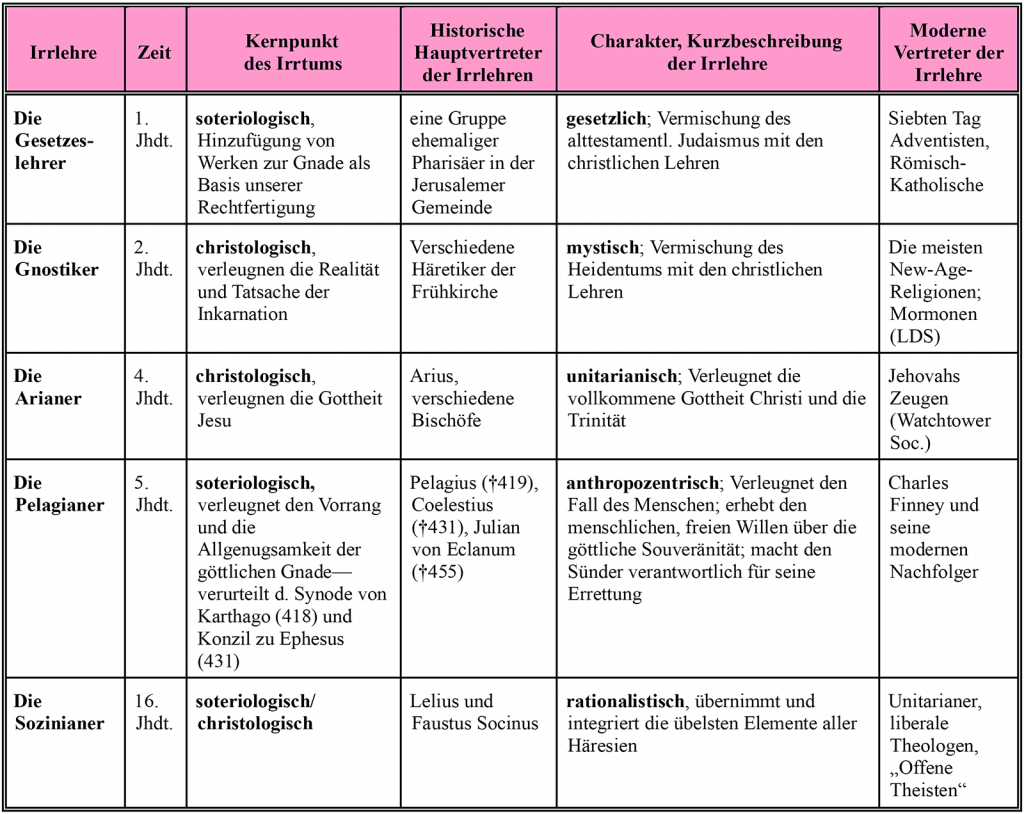

Erstens vertrat Spurgeon die Ansicht, dass der Arminianismus nicht nur einige wenige Lehren betreffe, die vom Evangelium getrennt werden könnten, sondern dass er die gesamte Einheit der biblischen Offenbarung angehe und unsere Sicht des Erlösungsplans in fast jedem Punkt beeinträchtige. Er betrachtete als eine Hauptursache des Arminianismus, dass dessen Anhänger den Inhalt des Evangeliums nicht voll kennen würden. Die Irrtümer dieses theologischen Systems hinderten die Menschen daran, die ganze göttliche Einheit der biblischen Wahrheiten zu erfassen und sie in ihren wahren Beziehungen und in ihrer richtigen Reihenfolge wahrzunehmen. Der Arminianismus verkürze die Heilige Schrift und widerspreche jener ganzheitlichen Sichtweise, die für die Ehre Gottes, die Verherrlichung Christi und die Stabilität des Gläubigen notwendig ist. Alles, was die Christen dazu verleite, hinter dieser vollständigen Sicht zurückzubleiben, sei daher eine ernste Angelegenheit, die bekämpft werden müsse: »Ich möchte, dass ihr das Wort Gottes eingehend studiert, bis ihr eine klare Sicht des ganzen zusammenhängenden Musters erhaltet, von der Auserwählung bis zum Ausharren bis ans Ende, und vom endgültigen Ausharren bis zum zweiten Kommen, der Auferstehung und den Herrlichkeiten, die folgen werden, der ewigen Welt.«[4]Spurgeon wurde nicht müde, in seinen Predigten Überblicke über die Weite und die umfassende Größe von Gottes Heilsplan zu geben und über die herrliche Einheit aller Teile dieses Plans zu reden. Im Folgenden ein typisches Beispiel aus einer Predigt über Galater 1,15 mit dem Titel »It Pleased God [Es hat Gott wohlgefallen]«.

»Sie werden, denke ich, in diesen Worten erkennen, dass der göttliche Heilsplan sehr klar dargelegt ist. Er beginnt nämlich mit dem Willen und dem Wohlgefallen Gottes: ›Als es aber Gott … wohlgefiel‹. Das Fundament des Heils wird nicht im Willen des Menschen gelegt. Es beginnt nicht mit dem Gehorsam des Menschen und geht dann weiter zu den Absichten Gottes. Sondern hier ist sein Anfang, hier ist die Quelle, aus der die lebendigen Wasser fließen: ›Es wohlgefiel Gott‹. Auf den souveränen Willen und das Wohlgefallen Gottes folgt der Akt der Trennung [Absonderung], der gemeinhin unter der Bezeichnung Erwählung bekannt ist. Im Text heißt es, dass dieser Akt bereits im Mutterleib stattfand, was uns lehrt, dass er vor unserer Geburt stattfand, als wir noch nichts tun konnten, um ihn zu gewinnen oder zu verdienen. Gott trennte uns vom frühesten Teil und der frühesten Zeit unseres Seins an; und in der Tat, lange vorher, als die Berge und Hügel noch nicht aufgetürmt und die Ozeane noch nicht durch seine schöpferische Macht geformt waren, hatte er uns in seinem ewigen Plan für sich selbst abgesondert. Nach diesem Akt der Absonderung kam dann die eigentliche, wirksame Berufung: ›und durch seine Gnade berufen hat‹. Die Berufung bewirkt nicht die Erwählung, sondern die Erwählung, die dem göttlichen Willen entspringt, bewirkt die Berufung. Die Berufung kommt als Folge der göttlichen Absicht und der göttlichen Absonderung [Erwählung], und Sie werden feststellen, wie dann der Gehorsam der Berufung folgt.

Der ganze Prozess läuft also so ab: Zuerst der heilige, souveräne Vorsatz Gottes, dann die klare und eindeutige Erwählung oder Trennung, dann die wirksame und unwiderstehliche Berufung und danach der Gehorsam zum Leben und die süßen Früchte des Geistes, die daraus hervorgehen. Viele irren hier, weil sie die Heilige Schrift nicht kennen, wenn sie einen dieser Vorgänge vor den anderen stellen, ohne die Reihenfolge der Schrift anzuerkennen. Diejenigen, die den Willen des Menschen an die erste Stelle setzen, wissen nicht, was sie da sagen und fest behaupten.«[5]

Der Arminianismus macht sich also schuldig, die biblischen Lehren zu verwirren, er behindert ein klares und einleuchtendes Verständnis der Heiligen Schrift. Weil er den ewigen Vorsatz Gottes falsch darstellt oder ignoriert, bringt er den Sinn des gesamten Erlösungsplans durcheinander. In der Tat ist Verwirrung ohne diese grundlegende Wahrheit unvermeidlich: Ohne sie fehlt es an der Einheit des Denkens, und im Allgemeinen haben sie überhaupt keine Vorstellung von einer zusammenhängenden göttlichen Lehre. Es ist fast unmöglich, einen Menschen zu einem Theologen zu machen, wenn man nicht mit diesen Dingen beginnt. Sie können einen jungen Gläubigen jahrelang auf die Universität schicken, aber wenn Sie ihm nicht diesen Grundbauplan des ewigen Bundes zeigen, wird er kaum Fortschritte machen, weil seine Studien keinen inneren Zusammenhang haben. Er sieht nicht, wie eine Wahrheit zur anderen passt und wie alle Wahrheiten miteinander harmonieren müssen. Wenn er einmal eine klare Vorstellung davon bekommen hat, dass die Errettung aus Gnade geschieht, wenn er den Unterschied zwischen dem Bund der Werke und dem Bund der Gnade entdeckt hat, wenn er die Bedeutung der Erwählung als Ausdruck des Vorsatzes Gottes und ihren Zusammenhang mit anderen Lehren, die die Verwirklichung dieses Vorsatzes zeigen, klar verstanden hat, dann ist er auf dem besten Weg, ein einsichtsvoller Gläubiger zu werden. Er wird immer bereit sein, die Hoffnung, die in ihm ist, mit Sanftmut und Furcht zu begründen. Der Beweis ist offenkundig. Nimm irgendeine Grafschaft in ganz England, du wirst einfache Männer beim Heckeschneiden und Schaufeln finden, die eine bessere Kenntnis der biblischen Lehre [divinity] haben als die Hälfte derer, die von unseren Akademien und Bibelschulen kommen, aus dem einfachen und vollständigen Grund, dass diese Männer zuerst in ihrer Jugend das System gelernt haben, dessen Mittelpunkt die Erwählung seitens Gottes ist, und danach gefunden haben, dass sich dies mit ihren eigenen Erfahrungen genau deckte. Sie haben auf diesem guten Fundament einen Tempel der heiligen Erkenntnis errichtet, der sie zu Vätern in der Gemeinde Gottes gemacht hat. Jeder andere Plan funktioniert nicht, liefert nur Holz, Heu und Stoppeln. Stapelt darauf, was ihr wollt, es wird zusammenkrachen. Sie haben keinen Bauplan [system of architecture], ihre Gedanken folgen weder der Vernunft noch der göttlichen Offenbarung. In ihrem undurchdachten, fragmentierten System ist der oberste Stein größer als das Fundament; ein Teil des Bundes steht bei ihnen im Widerstreit zu einem anderen Teil; bei ihnen hat der mystische Leib Christi überhaupt keine Form; sie geben Christus eine Braut, die er nicht kennt und die er nicht erwählt, und setzen ihn in die Welt, um mit jedem verheiratet zu werden, der ihn haben will; er selbst aber soll keine Wahl darin haben. Ihr Plan verdirbt jedes Bild, das in der Schrift in Bezug auf Christus und seine Kirche verwendet wird. Der gute alte Plan der Gnadenlehre ist ein System, das, wenn man es einmal angenommen hat, selten wieder aufgegeben wird. Wenn man es richtig gelernt hat, formt es die Gedanken des Herzens, und es gibt dem Charakter derer, die einmal seine Kraft entdeckt haben, einen heiligen Stempel.«[6]

Es ist oft gesagt worden, dass der Calvinismus keine evangelistische Botschaft habe, wenn es um die Verkündigung des Kreuzes geht – weil er nicht sagen könne, dass Christus für die Sünden aller Menschen aller Zeiten und Orte gestorben sei. Aber das Sühnopfer Christi stand im Mittelpunkt aller Predigten Spurgeons, und er war keineswegs der Meinung, dass ein universales Sühnopfer [eine allgemeine Sühnung] für die Evangelisation notwendig sei, sondern er war der Meinung, dass er, wenn die arminianische Position wahr wäre, keine wirklich geschehene Erlösung predigen könnte, weil dies die Botschaft des Evangeliums in heilloses Durcheinander werfen würde.

Spurgeon war der Meinung, dass nicht nur das Ausmaß des Sühneopfers in Frage gestellt würde, sondern auch dessen Wesen selbst, wenn die Prediger aufhörten, das Kreuz in den Kontext des gesamten Heilsplans zu stellen, oder je vergäßen, dass das vergossene Blut ›das Blut des ewigen Bundes‹ ist. Wenn wir dagegen mit der Heiligen Schrift der Auffassung sind, dass Golgatha die Erfüllung des großen Gnadenplans ist, in dem der Sohn Gottes Stellvertreter und Haupt derer wurde, die der Vater vor Grundlegung der Welt geliebt hat (Epheser 1,4), dann sind sowohl das Wesen als auch das Ausmaß des Sühnopfers geklärt. Dass sein Tod seinem Wesen nach stellvertretend war (Christus trug anstelle der betreffenden Sünder die Strafe für deren Sünden) und dass er stellvertretend für die erlitten wurde, mit denen er durch einen ewigen Bund verbunden war, sind zwei Wahrheiten, die wesentlich miteinander verbunden sind.[7] Diesen Menschen, so erklärt die Schrift, können keine Sünden mehr zur Last gelegt werden. Die Gabe Christi für sie stellt außer Zweifel, dass Gott ihnen mit ihm auch alles frei geben wird (Römer 8,32–33). Das muss auch so sein, denn das Sühnopfer bedeutet nicht nur die Erlösung von den Folgen der Sünde, wie sie die menschliche Natur betroffen haben (Knechtschaft und Verunreinigung durch die Sünde), sondern, was noch wunderbarer ist, von der Sünde selbst, die uns vor Gott schuldig gemacht und verdammt hat. Christus hat das göttliche Verdammungsurteil auf sich genommen, ein Urteil, das keinen Sinn macht, wenn man nicht davon ausgeht, dass es sich um das Urteil handelt, das aufgrund der Sünden von konkreten Personen ergangen war.[8]Durch sein Opfer begegnet er völlig dem Zorn, der eigentlich seinem Volk zusteht, und beseitigt ihn für sein Volk. In seiner Person hat er die Forderungen der Heiligkeit und des Gesetzes Gottes vollständig erfüllt, so dass nun auf Grund der göttlichen Gerechtigkeit die göttliche Gunst für diejenigen gesichert ist, an deren Stelle (also: stellvertretend) der Heiland gelitten hat und gestorben ist. Mit anderen Worten: Das Kreuz hat einen auf Gott ausgerichteten Bezug: Es war ein Sühnewerk, durch das Gott, der Vater, in Frieden gesetzt wird, und auf dieser Grundlage, nämlich dem Gehorsam und dem Blut Christi, fließen nun alle Segnungen des Heils frei und sicher zu Sündern.

Das ist es, was in Römer 3,21.26 so deutlich gelehrt wird. Robert Haldane schreibt über diese Verse: »Es wird gezeigt, dass Gott nicht nur so barmherzig ist, dass er vergibt, sondern auch, dass er treu und gerecht ist, wenn er dem Sünder seine Sünden vergibt. Der Gerechtigkeit wurde voll Genüge getan und das garantiert die Befreiung des Sünders. Selbst der größte Sünder wird nun durch das Sühneopfer seines Bürgen vollkommen würdig, die die göttlichen Liebe zu empfangen, weil er nun nicht nur als vollkommen unschuldig gesehen wird, sondern auch die Gerechtigkeit Gottes besitzt. »Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.« [2. Korinther 5,21].[9]

Spurgeon erfreute sich der Herrlichkeit dieser Wahrheit: »Er hat Christus bestraft, warum sollte er zweimal für ein Vergehen bestrafen? Christus ist für alle Sünden seines Volkes gestorben, und wenn du im [Gnaden-]Bund bist, gehörst du zu Christi Volk. Du kannst gar nicht mehr verdammt sein. Du kannst gar nicht mehr für deine Sünden leiden. Da Gott niemals ungerechterweise zweimal die Strafzahlung für eine Schuld verlangen kann, kann er eine Seele, für die Jesus gestorben ist, niemals im Gericht zerstören.»[10]

Der evangelikale Arminianismus predigt ein stellvertretendes Sühnopfer und hält an einer universalen Erlösung fest, aber weil er weiß, dass diese Universalität nicht das universale Heil aller sichert, muss er notwendigerweise die Realwirkung des stellvertretenden Sühnopfers Christi abschwächen und es als etwas Unbestimmtes und Unpersönliches darstellen.[11] Das wäre aber eine Stellvertretung, die niemand wirklich erlöst, sondern die Erlösung aller Menschen nur als Möglichkeit anbietet. In der arminianischen Heilslehre hat das Sühnopfer keine besondere Beziehung zu einzelnen Personen, sie sichert niemandem die Erlösung. Aus demselben Grund hat diese Lehre auch die unvermeidliche Tendenz, die Bedeutung der Sühne zu unterschätzen und die Tatsache zu verdunkeln, dass die Rechtfertigung des Sünders allein aufgrund des Werkes Christi erfolgt.[12] Es ist nicht der Glaube, der das Sühnopfer für uns persönlich wirksam macht, sondern das Sühnopfer selbst hat bereits die Rechtfertigung und die Gerechtigkeit der erwählten Sünder gesichert. Selbst der Glaube, durch den wir diese Segnungen erlangen, ist eine Gabe, deren Urheber und Erwerber Christus ist.

Auch wenn der Arminianismus das Wesen des Sühnopfers als persönliche Stellvertretung im Gericht [vicarious] nicht leugnet, so besteht doch immer die Gefahr, dass er dies tut, und das ist ein Grund, warum der Arminianismus in mehr als einer Periode der Geschichte zu einem Modernismus geführt hat, der nun die Stellvertretung und die Sühne ganz und gar leugnet. Sobald eine verschwommene und undeutliche Sicht des Sühneopfers in der Gemeinde Gottes akzeptiert wird, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die nächste Generation zu der endgültigen Unklarheit eines Mannes wie F. W. Robertson aus Brighton kommt, von dem gesagt wurde: »Robertson glaubte, dass Christus irgendetwas getan hatte, das irgendwie mit der Erlösung zusammenhing.« Wer sich eingehender mit der Beziehung zwischen der Gnaden- und der Sühnelehre befassen möchte, findet in John Owens Werk The Death of Death in the Death of Christ (London: Banner of Truth, 1959) eine ausführliche Untersuchung der einschlägigen Schriftstellen. Spurgeons Position war dieselbe wie die jenes großen Puritaners.[13]

Wir wollten mit der Erwähnung dieser besonderen Lehre im vorliegenden Zusammenhang nur zeigen, dass Spurgeon darin mehr sah als nur einen Streit über das Ausmaß der Erlösung. In einer Predigt über die »Besondere Erlösung« (Particular Redemption) im Jahr 1858 sagte er: »Die Lehre von der Erlösung ist eine der wichtigsten Lehren des Glaubenssystems. Ein Irrtum in diesem Punkt wird unweigerlich zu einem Irrtum im gesamten System unseres Glaubens führen.«[14]

Mehr als zwanzig Jahre später war dies immer noch seine Überzeugung:

»Die Gnade Gottes kann nicht vereitelt werden, und Jesus Christus ist nicht vergeblich gestorben. Diese beiden Grundsätze liegen meiner Meinung nach aller gesunden Lehre zugrunde. Die Gnade Gottes kann letztendlich nicht vereitelt werden. Ihr ewiges Ziel wird sich erfüllen, ihr Opfer und ihr Siegel werden wirksam sein; die durch die Gnade Auserwählten werden alle sicher zur Herrlichkeit gebracht werden.«[15]

»Die Arminianer sind der Meinung, dass Christus, als er starb, nicht in der Absicht starb, irgendeine bestimmte Person zu retten. Sie lehren ferner, dass der Tod Christi an sich nicht zweifelsfrei die Rettung irgendeines lebenden Menschen sicherstellt … sie sind gezwungen, zu behaupten, dass das Sühnopfer Christi vergeblich wäre, wenn der Wille des Menschen nicht nachgeben und sich freiwillig der Gnade hingeben würde … Wir sagen, dass Christus so gestorben ist, dass er unfehlbar das Heil einer unzählbaren Menge gesichert hat, die durch Christi Tod nicht nur gerettet werden kann, sondern gerettet wurde, gerettet werden muss und unter keinen Umständen nochmals in Gefahr laufen könnte, aus dieser Rettung zu fallen.«[16]

Für Spurgeon führte der Irrtum, Christus sei für alle Menschen gleichermaßen gestorben, zu einer weiteren Entfernung von der Bibel, weil dieser Irrtum die Hörer des Evangeliums über das Wesen des rettenden Glaubens in die Irre führte:

»Ich habe manchmal gedacht, wenn ich Ansprachen von einigen Erweckungspredigern hörte, die immer wieder sagten: ›Glaube, glaube, glaube!‹, dass ich gerne selbst gewusst hätte, was wir glauben sollen, damit wir gerettet werden. Ich fürchte, dass es in dieser Frage sehr viele Unklarheiten und Ungenauigkeiten gibt. Ich habe oft die Behauptung gehört, dass man gerettet wird, wenn man glaubt, dass Jesus Christus für einen gestorben ist. Mein lieber Hörer, lassen Sie sich nicht von einer solchen Vorstellung täuschen. Du magst glauben, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, und du magst dabei etwas glauben, was nicht wahr ist; du magst etwas glauben, das dir überhaupt nichts Gutes bringt. Das ist nicht der rettende Glaube. Der Mensch, der den rettenden Glauben hat, gelangt später zu der Überzeugung, dass Christus für ihn gestorben ist, aber das ist nicht das Wesen des rettenden Glaubens. Setzen Sie sich das nicht in den Kopf, sonst wird es Sie ruinieren. Sagen Sie nicht: ›Ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist‹, und haben dann das Gefühl, dass Sie nun gerettet seien. Ich bitte Sie, sich daran zu erinnern, dass der echte Glaube, der die Seele rettet, als Hauptelement das Vertrauen – die absolute Ruhe der ganzen Seele – auf den Herrn Jesus Christus setzt, was meine Errettung angeht, egal, ob er nun besonders oder speziell für mich gestorben ist oder nicht, und wenn ich mich ganz und allein auf ihn verlasse, so bin ich gerettet. Später erkenne ich, dass ich ein besonderes Anrecht am Blut des Erlösers habe. Aber wenn ich meine, das erkannt zu haben, bevor ich an Christus geglaubt habe, dann habe ich die biblische Ordnung der Dinge umgedreht und als Frucht meines Glaubens das genommen, was nur von Rechts wegen zu erlangen ist, von einem Menschen, der bereits absolut auf Christus und Christus allein vertraut, um gerettet zu werden.«[17]

noch prägnanterer Sprache hat auch Charles Hodge aufgezeigt, wie der Arminianismus den Zusammenhalt der gesamten biblischen Offenbarung zerstört. Nachdem Hodge festgestellt hat, dass der entscheidende Unterschied zwischen dem arminianischen und dem augustinischen System die Lehre von Gottes Erwählung eines Teils der gefallenen Menschenfamilie zum ewigen Leben betrifft (mit der daraus folgenden Bereitstellung seines Sohnes für ihre Erlösung und Seines Geistes, um ihre Reue, ihren Glauben und ihr heiliges Leben bis zum Lebensende zu sichern), fährt er fort: Obwohl man sagen kann, dass dies der Wendepunkt zwischen diesen großen Systemen ist, die die Kirche in allen Zeitaltern gespalten haben, so schließt dieser Punkt doch notwendigerweise alle anderen Streitpunkte mit ein: das Wesen der Erbsünde, das Motiv Gottes bei der Bereitstellung der Erlösung, das Wesen und die Absicht des Werkes Christi und das Wesen der göttlichen Gnade oder das Wirken des Heiligen Geistes. So hängen in hohem Maße das gesamte System der biblischen Lehre (Theologie) und notwendigerweise auch das Wesen unseres Glaubens von der Sichtweise in dieser besonderen Frage ab. Es handelt sich also um eine Frage von höchst praktischer Bedeutung. Es ist nicht nur eine Sache müßiger Spekulation.[18]

Ein zweiter Grund, warum Spurgeon den Arminianismus so vehement ablehnte, war, dass er sah, dass der Geist dieses Systems direkt in die Gesetzlichkeit führt.[19] Denn obwohl die evangelischen Arminianer die Erlösung durch Werke leugnen, besteht die Tendenz der von ihnen vertretenen Irrtümer darin, den Taten des Sünders unangemessen hohe Bedeutung zuzuweisen und dabei die Betonung in erster Linie auf den menschlichen Willen und das menschliche Bemühen zu legen. Dies ist die logische Folge eines Systems, das die menschliche Entscheidung als den entscheidenden Faktor bei der Bestimmung der Errettung ansieht und den Glauben als etwas darstellt, das jeder Mensch jederzeit realisieren kann, wenn er es will. Ein moderner Evangelist hat zum Beispiel geschrieben: »Wir kennen Christus nicht durch die fünf physischen Sinne, sondern wir kennen ihn durch den sechsten Sinn, den Gott jedem Menschen gegeben hat, nämlich die Fähigkeit zu glauben«. Wenn Gott allen Menschen diese Fähigkeit gegeben hat, dann muss der Wendepunkt von der menschlichen Reaktion abhängen, da eindeutig nicht alle gerettet sind. Diese Konsequenz wird vom Arminianismus akzeptiert.

Um es mit den Worten eines zeitgenössischen Predigers zu sagen, der auch diese (arminianische) Ansicht vertritt: »Diese Liebe Gottes, die so unermesslich, unmissverständlich und unendlich ist, diese Liebe Gottes, die sich bis zu dem hinbeugt, was ein Mensch ist und kann, kann auch völlig abgelehnt werden. Gott wird sich keinem Menschen gegen dessen Willen aufdrängen…. Aber wenn du diese Liebe wirklich willst, musst du glauben – du musst die Liebe Gottes empfangen, du musst sie annehmen.« Die Betonung hier liegt auf dem »du«. Damit wird unweigerlich der Eindruck erweckt, dass es ausschließlich unser Glaube es ist, der uns rettet – als ob der Glaube die Ursache des Heils wäre. Dies ist aber das genaue Gegenteil von Spurgeons Vorstellung vom Geist der Evangeliumspredigt. »Ich könnte nicht wie ein Arminianer predigen«, sagt er, und im folgenden Abschnitt sagte er auch genau, warum: Der Arminianer hat zum Ziel, den Menschen zum aktiven Handeln zu drängen. Im Gegensatz dazu sollten wir das Handeln des Menschen in dieser Sache ein für alle Mal abtöten. Wir sollten ihm zeigen, dass er verloren und verdorben ist und dass sein Handeln jetzt überhaupt das Werk der Bekehrung ausmacht. Vielmehr muss er nach oben schauen. Die Arminianer versuchen, den Menschen hochzuziehen. Wir versuchen, ihn zu Boden zu bringen und ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er in Gottes Hand liegt und dass es seine Aufgabe ist, sich Gott zu unterwerfen und laut zu rufen: ›Herr, rette, oder wir gehen zugrunde!‹ Wir sind der Meinung, dass der Mensch nie so nahe an der Gnade ist, als wenn er anfängt zu fühlen, dass er überhaupt nichts tun kann. Wenn er sagt: ›Ich kann beten, ich kann glauben, ich kann dies tun und ich kann das andere tun!‹, dann sind das Zeichen der Selbstgenügsamkeit und des Hochmuts auf seiner Stirn.[20]

Indem der Arminianismus den Empfang der Liebe und des Heils Gottes von der Erfüllung von Bedingungen auf Seiten des Sünders abhängig macht, statt allein von der Gnade, leistet er einem Irrtum Vorschub, dem nicht genug widersprochen werden kann: »Seht ihr nicht sofort, dass dies Gesetzlichkeit ist«, sagt Spurgeon, »dass dies unser Heil von unserem Werk abhängig macht, dass dies unser ewiges Leben von etwas abhängig macht, das wir tun? Nein, die Lehre von der Rechtfertigung selbst, wie sie von einem Arminianer gepredigt wird, ist doch nichts anderes als die Lehre von der Errettung durch Werke; denn er meint immer, der Glaube sei ein Werk des Geschöpfes und eine Bedingung für seine Annahme. Es ist genauso falsch zu sagen, dass der Mensch durch den Glauben als Werk gerettet wird, wie dass er durch die Taten des Gesetzes gerettet wird. Wir sind gerettet durch den Glauben, den Gott uns als Gabe schenkt. Dieser Glaube ist das erste Zeichen seiner ewigen Gunst uns gegenüber. Es ist nicht der Glaube aus uns heraus (als unser Werk), der uns rettet, sonst sind wir aus Werken gerettet, und keinesfalls allein aus Gnaden.«[21] »Wir haben ihn nicht um den Bund der Gnade gebeten«, erklärt er in einer anderen Predigt, »Wir haben ihn nicht gebeten, uns zu erwählen. Wir haben ihn nicht gebeten, uns zu erlösen. Diese Dinge wurden alle getan, bevor wir geboren wurden. Wir haben ihn nicht gebeten, uns durch seine Gnade zu berufen, denn leider kannten wir den Wert dieses Rufes nicht. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden, aber er gab uns umsonst von seiner ungeforderten, aber grenzenlosen Liebe. Die vorauseilende Gnade kam zu uns und übertraf all unser Verlangen, all unser Wollen und all unsere Gebete.»[22] Liebt Gott mich, weil ich ihn liebe? Liebt Gott mich, weil mein Glaube stark ist? Dann muss er mich ja wegen etwas Gutem in mir geliebt haben – aber das entspricht nicht der Evangeliumsbotschaft. Das Evangelium stellt den Herrn so dar, dass er die Unwürdigenliebt und die Gottlosen rechtfertigt. Deshalb muss ich die Vorstellung, dass die (rettende) göttliche Liebe irgendwie von menschlichen Bedingungen abhängte, völlig aus meinem Denken verbannen.«[23] Der Arminianismus wird mit apostolischer Härte verdammt, weil er die Herrlichkeit, die allein der Gnade Gottes zukommt, verdunkelt.[24] Daher ist er ein so schwerwiegender Irrtum, dass es dabei keinen Raum für Kompromisse gibt. Wir können Gemeinschaft mit Brüdern haben, die unter dem Einfluss dieser Irrtümer stehen, aber in der Verkündigung und Lehre der Kirche darf es kein Zaudern oder Unklarheit in dieser Frage geben. Auf einer persönlichen Ebene können wir sagen: Es die umfassende Verkündigung der »Lehren der Gnade«, die dem Gläubigen jenen Frieden gibt, den Horatius Bonars mit folgenden schönen Worten beschreibt:

Meine Liebe ist oft so schwach,

Meine Freude kommt und geht;

Aber der Friede mit Gott bleibt derselbe

– Der Ewige kennt keine Veränderung.

Ich ändere mich, Er bleibt Derselbe,

Der Christus kann niemals sterben;

Seine Liebe, nicht meine, ist meine Ruhestätte,

Seine Wahrheit, nicht meine, bleibt das Band.

Es war dieser Glaube, der Spurgeon in Zeiten von Krankheit und Dunkelheit, die er manchmal durchlebte, stützte. Er offenbarte seine Herzensempfindungen, als er sagte: »Ich werde wohl nie verstehen, was ein Arminianer tut, wenn er in Krankheit, Kummer und Betrübnis gerät.«[25] Dennoch hat der Herausgeber Charles T. Cook diese Worte im Nachdruck der Predigt in der Kelvedon Edition gestrichen.[26] Es passt wohl kaum zu unseren aktuellen Vorstellungen, dass der Arminianismus den Herzensfrieden untergrabe. Aber wo sonst kann der Gläubige in Zeiten der Not ruhen als in der Gewissheit, dass er allein durch die ewige und unveränderliche Gnade Gottes gerettet, bewahrt und zur Herrlichkeit bestimmt ist!

Zum gleichen Thema gibt er auch an anderer Stelle dieses Zeugnis:

»Ich würde viele Lehren freudig aufgeben, wenn ich glaubte, dass sie nur Parteiparolen wären und nur der Aufrechterhaltung einer Sekte dienten; aber diese Lehren der Gnade, diese kostbaren Lehren der Gnade, gegen die so viele streiten, könnte ich nicht aufgeben oder ein Jota von ihnen abschwächen, denn sie sind die Freude und der Jubel meines Herzens. Wenn man voller Gesundheit und Kraft ist und alles gut geht, kann man vielleicht sehr bequem von den einfachen Wahrheiten des Christentums leben; aber in Zeiten, wo der Geist hart bedrängt wird und die Seele sehr niedergeschlagen ist, braucht man Lebensnotwendiges und echte Nahrung [the marrow and the fatness]. In Zeiten innerer Zerrissenheit muss das Heil von Anfang bis Ende ganz aus Gnade bestehen.«[27]

Textquelle und Disclaimer

Der vorstehende Text ist ein Auszug aus Kapitel 3 des Buches »The Forgotten Spurgeon [Der vergessene Spurgeon]« von Iain Murray, das den Titel »Arminianism Against Scripture« [Arminianismus im Widerstreit zur Schrift] trägt.

Textquelle: banneroftruth.org/uk/resources/book-excerpts/2023/the-gospel-isnt-found-in-arminianism/; eigene Übersetzung von grace@logikos.club.

Endenoten

[1] Sermons, Band 7, S. 85.

[2] Sermons, Band 4, S. 339.

[3] Sermons, Band 35, S. 226. Bei meiner Dokumentation von Spurgeons Ansichten zu den Lehren der Gnade werde ich mich nicht auf seine frühen Predigten beschränken.

[4] Sermons, Band 11, S. 29.

[5] Sermons, Band 56, S. 230.

[6] Sermons, Band 6, S. 305.

[7] Wie Hugh Martin in seinem Werk The Atonement, in Its Relations to the Covenant, the Priesthood, the Intercession of Our Lord, 1887, zeigt, ist der sicherste Weg, einem Einwand gegen die angebliche Ungerechtigkeit eines stellvertretenden Sühneopfers (der Unschuldige stirbt anstelle des Schuldigen) zu begegnen, indem man die Wahrheit der »Bundestreue und Verantwortung Christi und der Bundeseigenschaft derer, deren Sünden er sühnt, indem er an ihrer Stelle und für sie stirbt« (S. 10) darlegt. Die Bundeseigenschaft ist der Grund für seine Stellvertretung, und durch diese Tatsache »wird die Stellvertretung seines Opfers nicht nur ans Licht gebracht, sondern gerechtfertigt. Es ist nicht nur wahr, dass er für uns leidet; es ist auch wahr, dass wir in ihm leiden. Und der zweite Satz rechtfertigt die Wahrheit und Gerechtigkeit des ersten. Er steht stellvertretend für uns, weil er mit uns eins ist – mit uns identifiziert, und wir mit ihm« (S. 43). Das ist die große biblische Wahrheit: Christus war nach dem Willen und der Gabe des Vaters vor seiner Menschwerdung mit seinem Volk verbunden, und deshalb ist er für sie gestorben.

[8] »So wie die Sünde zu den Personen gehört, so ruht der Zorn auf den Personen, die für die Sünde verantwortlich sind.« John Murray, Monographie über das Sühnopfer, 1962, vgl. denselben Autor, Römerbrief, Bd. 1, 1960, S. 116–121.

[9] Exposition of Romans (London: Banner of Truth, 1958), S. 154.

[10] Sermons, Band 5, S. 245.

[11] Thomas Goodwin stellt in seinem Kommentar zu Epheser 1–2,11, in dem er »die große Liebe, mit der er uns geliebt hat« erklärt, fest: »Dass Gott in seiner Liebe auf Personen eingeht. Gott wirft nicht nur mit Propositionen um sich, indem er sagt: Ich will den lieben, der glaubt, und ihn retten, wie die Arminianer meinen; nein, er wirft mit Personen um sich. Und Christus starb nicht nur für Sätze, sondern für Personen. . . Er hat uns nackt geliebt; er hat uns geliebt, nicht wir ihn. Es war nicht für unseren Glauben, noch für irgendetwas in uns; ›nicht aus Werken‹, sagt der Apostel; nein, auch nicht aus Glauben. Nein, er wirft auf nackte Menschen; er liebt euch, nicht die euren. Daher ist hier der Grund, dass seine Liebe niemals versagt, weil sie auf die Person, einfach als solche, gerichtet ist. Der Bund der Gnade ist ein Bund von Personen, und Gott gibt uns die Person Christi und die Person des Heiligen Geistes…«, Werke von Thomas Goodwin, 1861, Bd. 2, S. 151.

[12] Charles Hodge sagt in seinem Kommentar zu Römer 3,21–31: »Der Grund der Rechtfertigung ist nicht unser eigenes Verdienst, noch unser Glaube, noch unser evangelischer Gehorsam; nicht das Werk Christi in uns, sondern sein Werk für uns, das heißt sein Gehorsam bis zum Tod, V. 25.« (Römer, Edinburgh: Banner of Truth, 1986, S. 103) Historisch gesehen hat der Arminianismus die Rechtfertigungslehre wiederholt gefährdet, und genau diese Gefahr sahen Calvin und andere Reformatoren voraus, als sie erklärten, dass eine Einigung über die Rechtfertigung unmöglich ist, wenn wir die Lehre nicht im Zusammenhang mit Gottes gnädigem Vorsatz, die Auserwählten zu retten, verstehen: Solange diese Punkte nicht unumstritten sind, werden wir, auch wenn wir immer wieder wie Papageien wiederholen, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, niemals die wahre Lehre von der Rechtfertigung vertreten. Es ist keinen Deut besser, heimlich von der alleinigen Grundlage des Heils verführt zu werden, als offen von ihr abgewichen zu sein.« Johannes Calvin, Traktate, Bd. 3, S. 254. Nur wenn die Rechtfertigungslehre inhaltlich ausgehöhlt wurde, können Calvinismus und Arminianismus miteinander verschmolzen werden. »Es ist ganz sicher«, sagt Hieronymus Zanchius, »dass die Lehre von der unentgeltlichen Rechtfertigung durch Christus nur auf die Lehre von der unentgeltlichen Vorherbestimmung in Christus gestützt werden kann, da die letztere die Ursache und Grundlage der ersteren ist«.

[13] Zu Owens Meinung über die Unmöglichkeit eines Kompromisses mit dem Arminianismus siehe seine Darstellung des Arminianismus, Werke von John Owen, Bd. 10 (London: Banner of Truth, 1967), S. 5–7. Spurgeon hatte die Texte, von denen behauptet wurde, sie lehrten eine universale Erlösung, gründlich studiert, und er scheute sich nicht, sie zu erläutern. Siehe z. B. seine feierliche Warnung vor denen, die »mit ihrem Fleisch die verderben, für die Christus gestorben ist«, Band 12, S. 542.

[14] Sermons, Band 4, S. 130.

[15] Sermons, Band 26, S. 252.

[16] Sermons, Band 4, Seiten 130 und 135.

[17] Sermons, Band 58, Seiten 583–584.

[18] Systematic Theologie, Bd. 2, S. 330–331. Die Theologie, die die Familie Hodge ein Jahrhundert lang in Princeton lehrte, war die gleiche wie das System, das Spurgeon seinen Studenten am Pastor’s College einpflanzen wollte. A. A. Hodges Outlines of Theology(Edinburgh: Banner of Truth, 1972) war in der Tat ihr Lehrbuch für systematische Theologie. Bei einem Besuch in England im Jahr 1877 war Dr. Hodge beim jährlichen Picknick des Colleges anwesend, als Spurgeon sagte: »Je länger ich lebe, desto klarer scheint es, dass das System von Johannes Calvin der Vollkommenheit am nächsten kommt«, Pike, Bd. 6, S. 197

[19] »Der Arminianismus neigt sich zur Gesetzlichkeit; es ist nichts anderes als die Gesetzlichkeit, die an der Wurzel des Arminianismus liegt.« Sermons, Band 6, S. 304.

[20] Sermons, Band 6, S. 259.

[21] Sermons, Band 6, S. 304. »Unser Glaube verursacht nicht das Heil, noch unsere Hoffnung, noch unsere Liebe, noch unsere guten Werke; sie sind Dinge, die ihm als sein Ehrenschutz beiliegen. Der Ursprung des Heils liegt allein im souveränen Willen Gottes, des Vaters, in der unendlichen Wirksamkeit des Blutes Jesu, des Sohnes Gottes, und in der göttlichen Einwirkung Gottes, des Heiligen Geistes«, Band 3, S. 357. – »Ich kenne nur eine Antwort auf die Frage: ›Warum haben einige geglaubt?‹, und diese Antwort ist: Weil Gott es wollte.«, Sermons, Band 9, S. 355

[22] Sermons, Band 14, S. 573.

[23] Sermons, Band 24, S. 440.

[24] Siehe Thomas Goodwins tiefgründige Behandlung dieses Themas in seiner Auslegung von Eph. 2,5. »Unsere ganze Errettung aus Gnade«, sagt er, »ist das Größte von allem anderen, von größter Bedeutung für die Gläubigen, um es zu wissen und damit vertraut zu sein. ›Aus Gnade seid ihr gerettet‹, das ist das große Axiom, der große Grundsatz, den er in alle ihre Herzen bringen möchte. Und es geht darum, den Plan Gottes, die Herrlichkeit seiner Gnade zu fördern, so steht es hier, Vers. 7. Das ist die Summe und Substanz des Evangeliums, und es ist die Summe des großen Planes Gottes. Darum werdet ihr finden, dass, wenn ein Mensch von dem Weg und der Straße der freien Gnade zu etwas anderem abweicht, man sagt, dass er sich von Gott abwendet. Gal. 1,6: ›Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem abgewichen seid, der euch berufen hat‹ – weil sie nicht an der Lehre der freien Gnade festhielten – ›zur Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium‹. Es war Gottes großer Plan, die Gnade voranzubringen, und deshalb nennt er ihr Abweichen von der Lehre davon eine Vereitelung der Gnade Gottes, Gal. 2,21, was die Menschen tun, indem sie irgendetwas mit ihr vermischen.«, Werke, Band 2, S. 230–231.

[25] Sermons, Band 4, S. 463.

[26] C. H. Spurgeon, Sermons of Comfort and Assurance. The Kelvedon Edition, ausgewählt und hrsg. v. Charles T. Cook (Zondervan, 1961), S. 36.

[27] Sermons, Band 18, S. 621.