Auslegungstraditionen mit starkem Hang zur allegorischen Methode sind immer noch aktiv in verschiedenen Gruppen der Gemeinde Jesu Christi. Als ich vor einiger Zeit auf einem »Bibeltag« einer Freikirche in Tradition der Elberfelder »Brüderbewegung« war, trat ein Ältester auf, der sich als Thema »Lektionen aus dem Buch der Richter« gesetzt hatte. Gleich zu Anfang sagte er, dass er nicht nur den Bibeltext behandeln wolle. Nein, man wolle nicht »oberflächlich« bleiben, sondern tiefer in den »geistlichen Sinn« des Bibeltextes tauchen. Dazu brauche es ein Vokabelheft, in das man beim Lesen der Bibel eintrage, wofür bestimmte Begriffe in der Bibel geistlich stünden, sozusagen ein Übersetzungsbuch für das Erfassen der geistlichen Bedeutung eines Bibeltextes. Dann gab er Beispiele, wofür die Sonne, ein Hammer, Wasser, Öl usw. in der Heiligen Schrift geistlich stünden. Dieses geistliche Bedeutungsbuch versetze nun den Christen in die Lage, inneres, dem normalen Christen verborgenes, Wissen zu erlangen. Das ist aber die klassische Zumutung eines Esoterikers.

Eine dieser »Übersetzungs«-Codes ist die Formel: »Öl = Heiliger Geist«. Exegetisch bedeutete dies also, dass immer dann, wenn im Text von Öl zu lesen war, tatsächlich auf »geistlicher Tiefenebene« der Heilige Geist gemeint sei. Vielleicht kann sich der Bibelleser vorstellen, wie schnell man sich mit solchen falschen und falsch-vereinfachten Auslegungsregeln in Widersprüche und Unsinn verstricken kann. Das Fatale daran ist, dass der diese Regeln Anwendende meint, besonders heilige und tiefe Gedanken zu erfassen, und mithin selten bereit ist, sich korrigieren zu lassen. Esoterisches Denken war schon immer ein Elitedenken.

Wie steht es also mit der Symbolik von Öl in der Heiligen Schrift? Natürlich kann man einige Stellen in der Heiligen Schrift finden, wo die genannte Deutung durchaus richtig ist. Die Bibel verwendet immer wieder typologische und symbolische Sprache. So werden tatsächlich Menschen in Israel in Ämter von Gott eingesetzt durch »Salbung« mit Öl, z.B. Könige, Priester und Propheten. Andere Beispiele mit symbolischen rituellen Handlungen könnten angeführt werden, auch im Neuen Testament. Jeder Christ sollte z.B. die Symbolik von Brot und Kelch (Wein) kennen, wenn es um die »Verkündigung des Todes des Herrn« im Herrenmahl geht. Jesus selbst erläutert: »dies ist mein Leib« und »dies ist mein Blut« bei der symbolischen Handlung des Essens und Trinkens von diesen physischen, nun aber symbolhaft mit geistlicher Bedeutung aufgeladenen, Dingen. Vor und nach dieser symbolhaften Handlung im Kultus sind dieses Brot und dieser Wein jedoch ganz gewöhnliches Brot bzw. Wein, eine Transsubstantiation in den realen Leib bzw. Blut Christi fand nicht statt, hier irrt die röm.-kath. Kirche gewaltig (letztlich macht sie den Priester zum Zauberer und Gott verfügbar durch magische Handlungen).

Die Problematik einer pauschalen Gleichsetzung von Typen oder Symbolen mit einem einzigen Deutungsinhalt soll anhand des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25,1–13 aufgezeigt werden. Dabei wird folgende These verfolgt: Die verbreitete Gleichsetzung des Öls im Gleichnis der zehn Jungfrauen (Matthäus 25,1–13) mit dem Heiligen Geist ist bibeltheologisch nicht haltbar, da das alttestamentliche und frühjüdische Bildfeld von »Öl« keine einheitliche pneumatologische Bedeutung (auf den Heiligen Geist) kennt und die Bildlogik des Gleichnisses zentrale Eigenschaften des Heiligen Geistes konterkariert (dem entgegensteht, widerspricht). Dazu folgende Überlegungen.

1. Hermeneutischer Ausgangspunkt: Symbole sind kontextabhängig

Biblische Symbole sind polysem, d. h. sie tragen je nach literarischem und situativem Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Eine pauschale Fixierung eines Symbols auf einen einzigen theologischen Sachverhalt ist methodisch unzulässig, wenn der Kanon der Heiligen Schrift stabil eine Bedeutungsvielfalt belegt.

Wer also »Öl« grundsätzlich als Geist-Symbol liest, setzt eine theologische Vorentscheidung (»Brille«) an die Stelle genauer Textbeobachtung. Pointiert gesagt betreibt er Eisegese (»Hineinlegung«) anstelle von Exegese (»Auslegung«).

Wir müssen bei der Auslegung von Symbolen stets den speziellen Kontext der betrachteten Stelle beachten. Daraus folgt: Eine Aussage, dass »Öl« hier oder da als Hinweis auf den Heiligen Geist zu verstehen sei, ist hilfreich und kann das Bedeutungsspektrum dieses Symbols aufzeigen, klärt aber mitnichten, was »Öl« an einer anderen Stelle konkret bedeuten mag. Das aber ist die spannende Frage, wenn man eine Stelle bzw. eine Perikope wie Matthäus 25,1–13 auslegen will.

2. Alttestamentlicher Befund: Öl ist nicht exklusiv ein Symbol des Geistes Gottes

Im Alten Testament erscheint Öl in mehreren stabilen Bedeutungsfeldern, die keinen direkten Bezug zum Heiligen Geist haben, z.B.:

- Alltags- und Wirtschaftsgut:

1Könige 17,12–16 (Öl als lebensnotwendige Ressource in der Hungersnot);

Prediger 9,8 (Körperpflege);

Hosea 12,2; Hesekiel 27,17 (Handelsware). - Metapher für Wohlstand und Freude:

Psalm 23,5; 5Mose 8,8. - Verderbliches Qualitätsprodukt:

Prediger 10,1 (Öl des Salbenmischers wird durch Fliegen verdorben). - Objekt von Gericht und Mangel:

Joel 1,10 (Öl versiegt im Gericht).

Schlussfolgerung:

Das alttestamentliche Bildfeld widerlegt jede ontologische Gleichsetzung von Öl und Geist. Am ehesten wird sich die Deutung bei kultischen Zusammenhängen, also betreffs des Gottesdienstes, auf Anwesenheit der Personen der Gottheit richten. So kann man Öl in der kultischen Verwendung als Hinweis auf den Heiligen Geist deuten, siehe 2Mose 27,20 und 3Mose 24,2 (Öl=Brennstoff für den Leuchter im Heiligtum, einzige Lichtquelle für den Dienst im Heiligtum über die Öllampen der Menorah). In Matthäus 25,1–13 dient das Öl als Brennstoff für die »Lampen« (λαμπάδες) der feierlichen nächtlichen Prozession.

Das Problem liegt nicht im Gleichnis, sondern eher in der nachträglichen allegorischen Fixierung des Öls auf die Person des Heiligen Geistes.

3. Salbungstexte: funktionale Nähe, aber keine Identität mit dem Heiligen Geist

In Texten wie 1Samuel 16,13 oder Jesaja 61,1 steht Öl im Kontext von Salbung zur Beauftragung, während zugleich der Geist Gottes als ermächtigende Gegenwart genannt wird. Hier besteht eine theologische Korrelation, aber keine bildinterne Gleichsetzung. Das Öl bzw. dessen rituelle Verwendung wird zum Zeichen göttlicher Beauftragung, mithin wird im Öl die wirksame (autorisierende) göttliche Gegenwart angedeutet.

Trotzdem müssen wir auch hier genau hinschauen. Aus dem Zusammenlaufen von Salbung mit Öl und Hinweis auf göttliche Autorisierung bei diesen Berufungsstellen folgt nicht für alle »Öl-Stellen«, dass »Öl« stets als »der Heilige Geist« zu lesen wäre. Auch hier hilft es enorm, den Kontext zu beachten.

4. Bildlogik kontra Geistlehre Jesu in den Evangelien

Die Handhabung des Öls im Gleichnis von den Zehn Jungfrauen (Vorrat anlegen, verbrauchen, nachkaufen, nicht teilen) steht in –m.E. unüberwindbarem– strukturellem Gegensatz zur neutestamentlichen Lehre vom Heiligen Geist (Pneumatologie). In ähnlicher Zeit im Leben Jesu (Abschiedszeit) redet der Sohn Gottes ausführlich im »Obersaal« mit seinen Jüngern. Dort können wir beobachten, wie Jesus über diese göttliche Person redet (Johannes 14–16). Wir lernen: Der Geist Gottes ist nicht disponibel, nicht käuflich, nicht verwaltbarer Besitz. Er ist keine Sache, sondern eine göttliche Person mit göttlicher Souveränität, damit jeder menschlichen Verfügungsgewalt enthoben, nicht teilbar oder mitteilbar. Er ist auch nicht messbar oder abmessbar. Im Gleichnis wird das Öl jedoch als ökonomisch disponibel behandelt, und zwar durchgehend. Der Geist Gottes ist aber Beziehungswirklichkeit, nicht menschlich disponierbarer Vorrat.

Man könnte diesen Einwurf evtl. mit Verweis auf die Beschränktheit der Bildebene des Gleichnisses zurückweisen. Und in der Tat: Gleichnisse arbeiten mit Bildern des Alltags, nicht mit systematischer Theologie. Man darf daher keine vollständige Entsprechung zwischen Bildbereich und Sachbereich erwarten. Genauso gilt aber auch, dass eine mangelnde Entsprechung der Rede die Gleichnishaftigkeit und sogar die Verständlichkeit raubt. Der Bildbereich darf den Sachbereich nicht in zentralen Zügen konterkarieren. Dass dies hier strukturell geschieht, deutet folgende Tabelle an:

| Unproblematische Bildabweichung | Problematische Bildabweichung |

| Öl = Geist, obwohl der Heilige Geist keine Flüssigkeit ist (vgl.: Wind, Feuer u.a.) | Öl = käuflich / disponibel, Geist = Gabe Gottes |

| Lampe = Glaube (metaphorisch) | Öl-Vorrat zur Disposition des Menschen vs. Geist als personale Gegenwart Gottes |

| Licht braucht Energie | Geist ist nicht »Energie-Reservoir« |

Man versucht das offensichtliche Nichtpassen zwischen Bild und Sache damit zu verteidigen, dass man die nicht passenden »Details« im Gleichnis zur »Nebensache« erklärt und damit ausblendet. Meist fehlt dabei aber die exegetische Berechtigung für dieses Werten, häufig offenbart es Zirkelschlüsse (man versucht, etwas zu beweisen, und setzt beim Beweis das zu Beweisende bereits voraus; das beweist aber gar nichts).

Besser ist es, wenn wir darüber nachdenken, dass eine Gleichsetzung des Öls mit dem Heiligen Geist (nebst der mangelnden Kohärenz der Bildzuordnung im Gleichnis) vor allem eine theologische Inkohärenz zwischen Gleichnislogik und Jesu Geistverständnis (und wie er über Ihn redet, s. Johannes 14–16 u.a.) erzeugt. Das ist kein leicht zu nehmender Einwurf.

5. Kontext von Mt 24–25: Öl als Hinweis auf das Ausharren

Vielleicht der offenbarste und klarste Hinweis auf den Kreis, innerhalb dessen wir den Sinn dieses Gleichnisses zu suchen haben, ist der Kontext. Das Gleichnis der Zehn Jungfrauen steht in einer Kette von vier Gleichnissen der Endzeitrede, die das »Warte«-Motiv behandeln. Die gesamte »Endzeitrede« Jesu antwortet auf die Frage der Jünger: »Sage uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?« (Matthäus 24,3).

Erstaunlicherweise beantwortet Jesus diese Frage nicht mit Angabe eines Kalenderzeitpunkts oder eines kalendarisch verortbaren Ablaufs. Er stellt zwar sicher, dass die Geschichte einem sicheren Zielpunkt (Kulmination, Gerichtstag u.a.) zuläuft, also definitiv ein Ende hat, aber er redet dann nicht über Zeiten und Zeitpunkte, sondern über die innere Haltung derer, die von solchem Ende wissen. Der Herr sagt mehrfach, dass Warten und Ausharren notwendig sein wird. Es wird also bis zu jenem Zeitpunkt eine längere Zeit dauern, als allgemein gewünscht und erwartet.

Jesu Antwort verschiebt den Schwerpunkt der Frage der Jünger (nach Zeichen (σημεῖον), Zeitpunkt (πότε) und endzeitliche Vollendung (συντέλεια τοῦ αἰῶνος) auf die Schwerpunkte: keine Datierung (24,36), Warnung vor Scheinsicherheit (24,4–5; 24,23–26), richtige Einstellung in der Wartezeit (24,42–51; 25,1–30) sowie eine Gerichtsperspektive (25,31–46). Er erklärt also weder »Zeiten und Zeitpunkte«, also einen zeitlichen Ablauf, sondern ermahnt die Jünger mit einem: »So sollt ihr leben, solange die Wiederkunft mit Bräutigam und Reich sich verzögert!«. Dieses ethische Motiv der Treue hatte der Herr Jesus bereits mehrfach angeschnitten und wird es weiter betonen:

- »Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.« (Matthäus 24,13)

- »Wer ist der treue und kluge Knecht?« (Matthäus 24,45)

- »Du treuer Knecht … über Wenigem treu.« (Matthäus 25,21)

Im Kontext der Endzeitrede (Matthäus 24,3.13.42–51) fungiert das Öl also eher als narrativer Ausdruck für eine die über Zeit gewachsene, nicht delegierbare oder kaufbare Bereitschaft und Treue der Jüngerschaft in der Verzögerung der Wiederkunft Christi (Parousie). Das Öl steht also funktional für das, was treues Ausharren tragfähig macht – nicht für den Heiligen Geist selbst.

Nochmals, in einem Satz: Das Öl ist nicht der Heilige Geist, sondern das, was der Heilige Geist im Leben eines Menschen für den Bräutigam hervorbringt – und was man nicht in letzter Minute ersetzen kann.

Wir weiten nun unseren Blick von der Deutung des Öls zur generellen Methodik der Exegese dieser Perikope, die hier wohl zu wenig beachtet wird.

6. Nichtbeachtung des Genres

Gleichnisse im NT (auch bei Matthäus) sind funktionale Erzählungen mit einer Leitabsicht, einer Hauptaussage (selten mit mehreren Hauptgedanken). Sie sind keine System-Allegorien, in denen jedes Detail 1:1 theologisch «aufgelöst«/»gedeutet« werden dürfte oder gar müsste. Jemand hat festgestellt, dass man mit Allegorisieren jeden gewünschten Sachverhalt aus fast jedem beliebigen Text »ableiten« könne. Erfunden wurde diese Deutungsart von den Griechen, um als unangenehm empfundene Aussagen in ihren alten Schriften umdeuten zu können. Die Juden in Alexandria übernahmen diese Allegorisierungsmethode von den Griechen mit gleicher Absicht (die Patriarchengeschichte enthält vieles als peinlich und grob Empfundene). Die Christen taten es dann den Juden nach…

Hier haben wir jedenfalls ein Gleichnis vorliegen: »Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleich werden…« (25,1). Ein Gleichnis hat meist nur einen Leitgedanken, einen oft frappierenden Gedanken. Dieser Leitgedanke wird hier ausdrücklich im letzten Satz genannt: »Darum wacht!« (Matthäus25,13). Das ist die Lehre und Redeabsicht dieses Gleichnisses. Es geht also rhetorisch und gattungstheoretisch nicht um Ekklesiologie, sondern um Ermahnung. Das Gleichnis beantwortet nicht das «Wann?« des Kommens des Bräutigams, sondern das »Wie lebt man bis dahin?«.

Die Figuren und Handlungen im Bildbereich »außenherum« dienen der Fokussierung auf Wachsamkeit, nicht aber dem Allegorisieren, mithin auch nicht der Identifikation der Kirche als Braut (von der ja gar nicht die Rede ist!). Also: Ein Allegorisieren eines Gleichnisses ist ein grundsätzlicher Missgriff bei der Auslegung.

7. Gleichnisse bedürfen zum Verständnis Kenntnis des historischen Kontextes

Im antiken jüdischen Hochzeitsritus warteten Brautjungfern (παρθένοι) mit Lampen auf den Bräutigam, um ihn in den nächtlichen Zug zu begleiten. Das Setting ist aus der Erlebniswelt der Jünger plausibel und für Jesu Hörer sofort verständlich. Für uns ist erst einmal eine kulturelle Distanz zu überwinden, da wir anders Hochzeit begehen (siehe Anhang 2 unten).

Die Hauptfiguren des Gleichnisses sind erstaunlicherweise nicht die Braut, sondern die Wartenden, weil das Gleichnis den Wartezustand der Jüngerschaft bis zur Wiederkehr (»Ankunft«) Jesu Christi dramatisiert und unterschiedlich bereite Gruppen benennen will. Dies wäre bei der Einzelperson der Braut nicht möglich. Daraus kann man schließen, dass die Wahl der Figuren der Pragmatik der Erzählwelt folgt, nicht primär einer ekklesiologischen Typologie oder einer bestimmten vorgefassten Eschatologie.

8. Näherer Kontext: Die Endzeitrede

In Matthäus 24–25 richtet Jesus die Endzeitrede an die Jünger. Die Abfolge der Gleichnisse (treuer Knecht, zehn Jungfrauen, anvertraute Talente) fokussiert auf das Verhalten der Wartenden mit Blick auf das unbekannte Ende des Wartens:

- Matthäus 24,45–51: Treue im Dienst

- Matthäus 25,1–13: Wachsamkeit im Warten

- Matthäus 25,14–30: Verantwortlicher Umgang mit anvertrauten Gütern

Die Jungfrauen sind im Gleichnis die Wartenden, nicht die Braut. Wer wegen mangelnder Vorsorge nicht genügend Öl hatte, konnte an der Prozession nicht teilnehmen, er verpasst sie. Aber er wird auch von der Hochzeitsfeier selbst ausgeschlossen sein mit scharfer Ablehnung durch den Bräutigam. Es gibt also am Ende ein Drinnen und ein Draußen für die Eingeladenen: die einen feiern mit, die anderen sind ausgeschlossen. Die Anfrage des Gleichnisses ist also: Wo stehst Du? Das hält die Perspektive konsequent paränetisch (ermahnend). Insofern ist diese Ermahnung übertragbar auf andere Wartesituationen ähnlicher Art. Hier verorten sich dann Übertragungen auf die Gemeinde, die allerdings nicht auf die Zweite Erscheinung Christi als nächstes wartet, sondern auf die Entrückung.

Fazit

Die pauschale Deutung »Öl = Heiliger Geist« ist:

- bibeltheologisch ungesichert (AT-Befund),

- bildlogisch inkohärent (Verfügbarkeit des Öls),

- kontextuell unnötig (die Pointe des Gleichnisses erschließt sich ohne diese Fixierung).

Eine textnahe Deutung versteht das Öl als Symbol für gelebte, über Zeit aufgebaute Bereitschaft und Treue, die die Verzögerung bis zur Erscheinung des Herrn Jesus Christus trägt. Unbenommen bleibt bei dieser Deutung, dass der Heilige Geist ganz sicher diese Bereitschaft des Ausharrens bewirkt und ermöglicht, ohne dass man seine hochgelobte Person deswegen sklavisch vereinfacht in der ganzen Bibel mit dem Symbol gleichsetzen muss.

Vom Grundsatz ausgehend, dass Jesus mit Gleichnissen nicht unbedingt jede Einzelkomponente allegorisch erklären will, wird dann eine Auslegung nähergelegt, bei der nicht Einzelkomponenten im Bildbereich, sondern der Gesamtgedanke von Wachsamkeit und Beziehung hervorgehoben wird (siehe Gleichnisfazit im letzten Satz!). Damit wird das Öl eher als eine geistliche Ressource, als Vertrauen oder Treue in Christus gedeutet, ohne eine unzweideutige Identifikation mit dem Heiligen Geist vorzunehmen. Bedenken wir, dass die Vorstellung von Öl als einer Ressource, die man anhäuft/teilt/mitnimmt/kauft… schwer zusammenpasst mit der biblischen Vorstellung des Geistgeschenks, das nicht als Vorrat verwaltet wird. Hier wäre eine kritische Reflexion des hier betriebenen Allegorisierens äußerst angesagt und hilfreich.

Anhang 1: Weitere problematische Herangehensweisen

1. Gleichsetzung von Israel mit der christlichen Gemeinde

Die Dogmengeschichte der Christenheit zeigt, dass leider nach wenigen Jahrhunderten bereits die Auffassung Gewicht gewann und viele Kirchenlehrer kennzeichnete, dass die christliche Kirche Israel als Volk Gottes völlig ersetzte habe. Damit wurden dann alle Segnungen, die Israel verheißen wurden, »geistlich« umgedeutet auf die christliche Kirche. Israel hätte damit keine Zukunft (wie biblisch verheißen) mehr, alles ginge in der Gemeinde auf. (Wir vertreten diese Ersatz-Theologie nicht, auch keine Bündnistheologie.)

Aber selbst bei solchen, die aufgrund gleichbleibender Hermeneutik zu anderer Schlussfolgerung geführt werden, werden Bibelstellen, die sich explizit auf Israel beziehen, oft unreflektiert auf die Gemeinde des Neuen Testaments gedeutet. Oftmals wird dies begleitet von der Frage: »Was bedeutet dieser Text jetzt praktisch für mich?« Diese Frage ist wichtig und unverzichtbar, aber sie kommt erst, wenn vorher die Auslegung geklärt wurde, also die Frage: »Was hat der Heilige Geist und der geführte Autor ausgesagt? Was war seine Absicht mit dem, was er schrieb?« Denn jede wahre (=göttlich gemeinte) praktische Anwendung (subjektiv) muss gegründet sein in wahrer Auslegung (was meint die Stelle objektiv), sonst ist sie reine Spekulation, die wahr oder falsch sein kann, jedenfalls aber keine Autorität besitzt. Der biblische Glauben muss stets sagen können: »Es steht geschrieben!«. Pointiert gesagt: »Die Bedeutung/Auslegung der Schrift ist die Schrift!«. Es sind ja nicht die Buchstaben und Wörter, sondern was damit tatsächlich ausgesagt wird, was unser Verständnis ermöglicht, unsere wiedergeborene Seele ergreift und unser erneuertes Herz zum Gehorsam führt.

Konkret: Wenn Jesus Christus etwas über den weiteren Lauf und die Vollendung des Volkes Israel (darauf zielt die Fragestellung der Jünger!) sagt, dürfen wir dies nicht sofort als auf die neutestamentliche Gemeinde Gemünztes deuten. Andererseits gilt: Da die Gemeinde und (das wahre) Israel eine gemeinsame Zukunft mit Ihrem Herrn und Retter haben, sind Berührungspunkte und Tangenten zweifelsfrei vorhanden. Das wird aber nicht hier angesprochen.

2. Überstülpen eines theologischen Systems

Da die »Endzeitrede« Jesu wesenseigen eschatologisch (endzeitlich) gezielt ist, kommt es zum Phänomen, dass das Gleichnis der Zehn Jungfrauen in eine vorher gefasste Eschatologie (Endzeit-Theorie) eingeordnet und dann vom übergeordneten Standpunkt aus systemkonform gedeutet wird. Dies kann man in allerlei Traditionen beobachten, auch bei den »Dispensationalisten«, von denen es allerdings viele unterschiedliche Richtungen gibt. Als Beispiel seien die »Plymouth Brethren« genannt, die in der Endzeitlehre durch die Lehren von J.N. Darby (1800–1880) stark geprägt wurden (Traditioneller Dispensationalismus). Die Ideen, die Darby damals vortrug, sind allerdings auf frühere Quellen zurückzuverfolgen, auch wenn Darby seine Quellen nie offenlegte, eher den Eindruck vermittelte, dass er das selbst (er/ge)funden habe. Der »Dispensationalismus«, den heute allgemein bekannt ist, geht jedoch auf den Amerikaner Cyrus I. Scofield (1843–1921) zurück, der mit der von ihm kommentierten Scofield-Bibel (erste Ausgabe Oxford Press um 1909, erste deutsche Ausgabe ermöglicht durch Gertrud Wasserzug) weite Kreise der Evangelikalen erreicht hat, vor allem in den USA.

Ein anderer Vertreter ist noch lebende Arnold Fruchtenbaum, ein messianischer Jude oder jüdischer Christ, der das Gleichnis in der Struktur des (viel später entstandenen) Dispensationalismus und des Wissens über den formalen Ablauf einer antiken jüdischen Hochzeit (wovon er nur aus frühestens mittelalterlichen rabbinischen Schriften weiß) abbildet. Hier regiert also nicht der Text, sondern das theologische System des Dispensationalismus. Fruchtenbaum weist mit Recht auf die frappierende Abwesenheit der Braut im Gleichnis hin und entlarvt die unbedachte Gleichsetzung »Brautjungfern=Braut« als ungültig (die christliche Gemeinde wird im NT als eine Braut repräsentiert, z. B. Epheser 5; Offenbarung 19; 21). Er schreibt: »The virgins represent neither the Church nor Israel in this parable, but simply serve to illustrate a point…« (»Die Jungfrauen stehen in diesem Gleichnis weder für die Kirche noch für Israel, sondern dienen lediglich der Veranschaulichung eines Punktes…«). Gemeinsam mit anderen Traditionalisten teilt Fruchtenbaum die Ansicht, dass das Gleichnis im kulturellen Kontext jüdischer Hochzeitsrituale steht. Anders als viele konfessionelle oder historisch-kritische Deutungen sieht er jedoch die Jungfrauen nicht als Symbol für die gesamte Gemeinde (»Braut Christi«) oder für alle Gläubigen allgemein, sondern als eine symbolisierte Gruppe innerhalb eines größeren Endzeit-Hochzeits-Schemas; das Öl ist dabei geistliches Bereitsein für den Bräutigam. Dies alles ist Teil seiner dispensationellen Endzeitlehre.

Für Fruchtenbaum löst sich das Problem der fehlenden Braut dadurch, dass er diese in den Himmel verortet, wo sie seit der »Entrückung« (1Thessalonicher 4) auf den Bräutigam wartet, der sie dann gemäß Matthäus 25 zusammen mit den Brautjungfrauen abholen wird. – Man kann das auch so deuten, dass dieses Gleichnis nichts über die Geschichte (Ontologie) der christlichen Gemeinde sagen will, sondern (funktional) etwas über das richtige, nämlich ausharrende, vorbereitete, Warten.

Man kann Fruchtenbaums Verständnis vlt. so zusammenfassen:

- Die Braut (Gemeinde) ist im Himmel zur Zeit der Trübsal (Drangsal Jakobs),

- Die Jungfrauen stehen in dieser Zeit auf der Erde und spielen eine begleitende Rolle. Nur diejenigen mit genügend »Öl« (Geist) sind zugelassen zum Hochzeitsfest (dem Hochzeitsmahl des Messias).

Damit knüpft er das Gleichnis nicht nur an die allgemeine Mahnung zur Wachsamkeit, sondern an einen bestimmten Abschnitt der Heilsgeschichte – nämlich die Phase zwischen Entrückung und Hochzeitsfest, wie sie in vielen dispensationalistischen Modellen beschrieben wird.

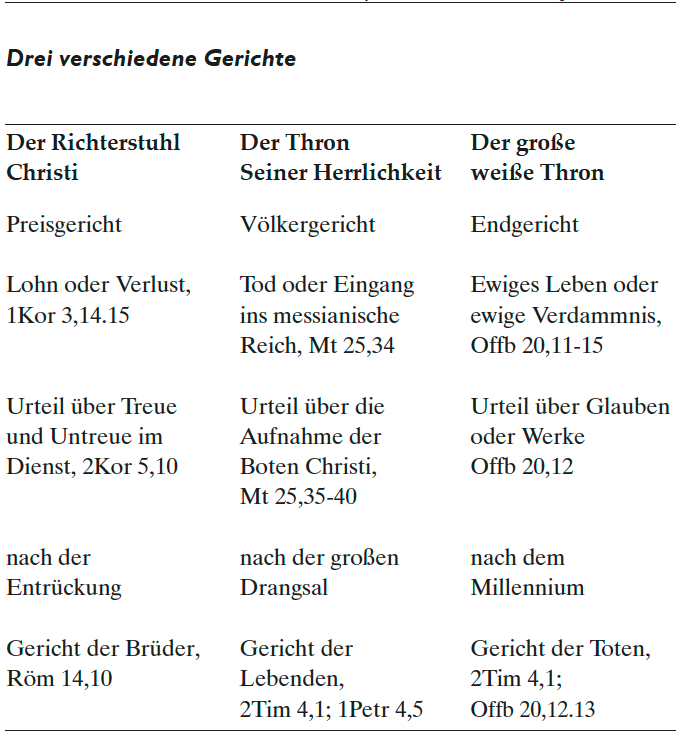

Für den biblischen Kontext wäre dann auf jeden Fall noch die Einordnung in die Aussagen von Offenbarung 18–22 angesagt: Verurteilung der Hure Babylon, Hochzeit des Lammes im Himmel (also im engen Rahmen), Wiederkehr Christi auf Erden in Kriegsrüstung, Vernichtung der Feinde, Endgericht der Toten, Friedensreich (Millennium) als öffentliche Festzeit von Braut und Bräutigam, Niederschlagung des letzten Aufruhrs, Hölle als ewige Endstation aller Feinde, neuer Himmel, neue Erde, Gott wohnt inmitten der Menschen. Diese Herangehensweise ist für uns, die wir das ganze NT vorliegen haben, durchaus gültig und angesagt (sog. »weiter Kontext«; analogia fidei). Aber es muss uns klar sein, dass die Jünger in situ das noch nicht so verstehen konnten und auch nicht so verstanden haben (siehe Apostelgeschichte 1,6, also vorpfingstlich!).

Im Gegensatz zum systemkonformen Auslegungsansatz wäre der textkonforme Auslegungsansatz, also mit genauer und exklusiver(?) Beachtung des Kontextes, richtiger und sicherer. Über den Ablauf der Geschichte Israels haben einige Propheten des Alten Testaments geredet, am ausführlichsten und konkretesten sicher der Prophet Daniel. Unter Beachtung dieser Vorgaben ordnen manche die Geschehnisse des Gleichnisses der Zehn Jungfrauen in die letzte Danielswoche, die »Große Trübsal« (s. Matthäus 24,21.29), in der die gläubigen Menschen auf ihre Erlösung durch den Bräutigam harren, ein. Auch dort ist das »Ausharren/Warten«-Motiv entscheidend wichtig.

3. Folgen einer kirchlichen Lehrautorität

Wer auf die Autorität der Kirche als Auslegungsnormgeber vertraut, wird auch hier irre: Tomas von Aquin (Catena aurea) sagt, dass unterschiedliche Kirchenväter das Öl als gute Werke, Nächstenliebe oder auch als das Wort der Lehre verstanden haben: Hilarius von Poitiers setzt: »Öl = gute Werke; Chrysostomos: »Öl = Nächstenliebe« und Origenes: »Öl = Wort der Lehre«. Man könnte aus dieser Streubreite schließen, dass sie es nicht begriffen hatten. Aber diese Vielfalt war früher kein Problem, in der antiken und frühmittelalterlichen Exegese wurden Bilder häufig mehrdeutig gelesen, ohne dies als störend zu empfinden. Vielleicht hat diese Kirchenväter der Kontext nicht wirklich interessiert.

Neuzeitlich folgen auch die Mormonen (Latter-day-Saints) und die Adventisten der Deutung, dass das Öl der Heilige Geist oder Gottes Wort sei. Hier ein unvollständiger Überblick (Tabelle).

| Interpretation | Schlüsselargument | Hauptvertreter |

| Öl = Heiliger Geist / geistliche Fülle | Öl als Licht/Salböl → Präsenz Gottes/Geist | Evangelikale Kommentare, ERF, Adventisten |

| Öl = Glauben/Früchte des Glaubens | Öl als Ausdruck von Treue/Frucht | GotQuestions, Latter-day Saints |

| Öl = Gute Werke / Nächstenliebe / Wort | Patristische Vielfalt historisch | Kirchenväter (Hilarius, Chrysostomos, Origenes |

| Öl = Allgemeine spirituelle Bereitschaft, nicht nur Heiliger Geist | Kritik an enger Allegorie | neuere hermeneutische Beiträge |

Anhang 2: Die Etappen einer antiken jüdischen Hochzeit

Weil heute oft der Zugang zu der antiken Tradition des jüdischen Volkes erschwert ist, sei hier kurz geschildert, wie man heute meint, wie eine antike jüdische Hochzeit ablief.

Kurz gesagt: eine Hochzeit war kein kurzer »Schritt zum Traualtar« oder ins »Standesamt«, sondern ein festlicher Prozess mit Warten, Rufen, Prozession, Verheiratung im Familienkreis und einem großem Hochzeitsmahl über sieben Tage.

Phase 1: Verlobung (Erusin / Kidduschin)

- Die Verlobung war formal und rechtlich bindend, vergleichbar mit einem Ehevertrag. Diese Verlobung war nur durch formale Scheidung zu lösen. Der Ehevertrag (Ketubah) wurde häufig schon vor den übrigen Feierlichkeiten unterschrieben.

- Während dieser Verlobungszeit galt die Braut als rechtlich »angetraut«, lebte aber weiterhin im Elternhaus, bis der Bräutigam kam, um sie zu holen. Sie wusste ungefähr, aber nicht genau, wann der Bräutigam kommt. Es gab keinen Geschlechtsverkehr, vielmehr war dieser mit strenger Strafe und ggf. Auflösung der Verlobung bedroht.

Biblischer Bezug: »…nur der Vater kennt die Stunde« (Matthäus 24,36), weil die Entscheidung über das Hochzeitsdatum in dieser Phase beim Vater des Bräutigams lag.

Phase 2: Warten auf den Bräutigam

Hier betreten wir den Hintergrund, den Jesus im Gleichnis nutzt:

- Der Bräutigam bereitet ein Haus bzw. einen Raum für seine Braut vor. Das kostete einige Zeit und Aufwand. Diese Phase konnte bis zu einem Jahr dauern – also eine echte Wartezeit.

- Die Braut und ihr Gefolge bereiten sich auf den nächtlichen Festauszug am Ende der Verlobungszeit vor: Lampen, Kleidung usw. waren rituell/zeremoniell notwendig.

- Die genaue Ankunft des Bräutigams war zeitlich unsicher – er konnte erst spät am Abend oder mitten in der Nacht erscheinen.

Diese Ungewissheit erklärt den zentralen Bezug des Gleichnisses: Die Jungfrauen des feierlichen Gefolges mussten ständig mit ihren Lampen bereit sein, weil sie nicht wissen konnten, wann der Bräutigam kam.

Phase 3: Prozession und Hochzeitsfeier im Familienkreis

Wenn der Bräutigam kam:

- Rief man seine Ankunft aus, oft mit einem Schofar-Signal oder Rufen. Es war Brauch, dies im Dunkel der Nacht durchzuführen.

- Es folgte eine Prozession mit Fackeln oder Lampen durch die Straßen, mit Musik und Gesang, die letztlich zum Festort, meist zur Wohnung des Bräutigams, führte. Personen ohne genügend Öl/Fackeln galten als nicht vorbereitet, und somit als zeremoniell unpassend und daher ausgeschlossen für die Prozession.

- Erst nach dem Treffen von Bräutigam und Braut begannen die formalen Hochzeitsfeierlichkeiten inklusive Festmahl (Seudat Nissuin).

Phase 4: Öffentliche Präsentation des Brautpaares und anschließende Großfeier

Nach der Zeit der familieninternen Hochzeitsfeier im Haus und Vollzug der Ehe präsentierte sich das Ehepaar feierlich der Öffentlichkeit, vor allem einer meist großen Schar von Geladenen, und feierte mit diesen mehrere Tage lang (vgl. dazu Matthäus 22,1–24; Johannes 2,1–11).

Von dieser Phase ist im Gleichnis nicht die Rede, da in dieser Phase die Zeit des Wartens vorüber ist.

Hier nochmals die im Gleichnis verwendeten Parallelen zur jüdischen Hochzeit:

- Unbekannter Zeitpunkt: Das Kommen (Parousie) wird angekündigt, aber nicht datiert.

- Warten mit Lampen: Zeit der Wachsamkeit.

- Prozession und Feier: Endgültige Gemeinschaft mit dem Bräutigam (Christus).

- Nicht Eingelassene, Unvorbereitete: Warnung vor mangelnder Bereitschaft.

Kernpunkte für das Verständnis

| Element | Bedeutung im Bildbereich | Bedeutung im Gleichnis |

| Verlobung / Erusin | Bindende Vorphase mit Wartestatus | Erwartungshaltung |

| Warten mit Lampen | Nächtliche Phase der Erwartung; alle schlafen: es dauerte wohl sehr lang | Symbol für stetige Bereitschaft, zumindest beim Erwachen |

| Ankunft des Bräutigams | Beginn der Prozession | Eschatologische Parallele |

| Prozession & Fest | Öffentliche Darstellung der Ehe/Hochzeitsfeier | Gemeinschaft mit Bräutigam Christus |

| Ölmangel | unvorbereitet und damit ungeeignet zur Teilnahme | Warnung für die Jünger |

Anhang 3: Rabbinische Texte für Hintergrund von Matthäus 25

Einige rabbinische Schriften reden von den Dingen, die Hintergrund des Gleichnisses sind. Die Redaktionszeitpunkte werden mit angegeben, um zeigen, dass diese Schriften um Jahrhunderte nach Christus liegen, also deutend mit Vorsicht zu genießen sind.

- bShabbat 153a (Babylonischer Talmud, Traktat Schabbat; ca. 5.–6. Jhdt. nChr): Gleichnis vom König, der seine Knechte zum Mahl lädt – ohne Zeitangabe. Es zeigt: „Warten + unbestimmter Zeitpunkt + Vorbereitung“ ist ein sehr jüdisches, ermahnendes Standardmuster (nicht erst christliche Allegorese).

- Ketubot 7b–8a (Babylonischer Talmud, Hochzeitssegen, Feststruktur; 5.–6. Jhdt. nChr): Hochzeitssegen / Festfreude / mehrtägige Feier

Für den Ablauf der Hochzeit (Akteure, Feststruktur) ist Ketubot zentral: Dort sind die später so genannten Sheva Berakhot (sieben Segenssprüche) im Zusammenhang von Hochzeit/Feier belegt. Das stützt die Aussage, dass eine Hochzeit kein »kurzer standesamtlicher Moment«, sondern ein Festkomplex ist mit Riten, Struktur und mehrtägigem Festmahl. - Jerusalem Talmud Ketubot 1:1 (ca. 350–425 nChr): »Sieben Tage« Festzeit (alte Tradition)

Der Jerusalemer Talmud führt die »sieben Tage« von Hochzeitsfeiern auf alte Stiftungstradition zurück (»Moses … sieben Tage der Festfreude«). - Mishnah Berakhot 2:5 (Mischna-Redaktion: ca. 200 nChr von Rabbi Jehuda ha-Nasi): Bräutigam als zentraler Akteur (rechtlicher/ritualer Status)

Die Mischna kennt Sonderregelungen für den Bräutigam (z. B. Befreiung von der Schema-Rezitation in der Hochzeitsnacht/den ersten Tagen). Das zeigt, wie stark Hochzeit als sozialer Ausnahmezustand (Pflichten, Ablenkung, Festbetrieb) wahrgenommen wurde. - Ketubot 17a (5.–6. Jhdt. nChr): Hochzeitsprozession als öffentlicher Vorgang

Ketubot 17a spricht u. a. davon, dass man für »den Einzug der Braut« (nicht: Bräutigam!) sogar das Thora-Studium unterbricht und dass Hochzeits- und Trauerzug auf der Straße kollidieren können (Prioritätsregeln). Das setzt sehr konkrete Prozessionspraxis voraus

Achtung: Da viele rabbinische Texte redaktionell deutlich später als Jesus Christus liegen, ist methodisch zu beachten, dass man sie am besten nicht als 1:1-Protokoll eines galiläischen Hochzeitsabends nutzt, sondern als Beleg dafür, welche Motive/Topoi im Judentum als plausibel und didaktisch wirksam galten. Vermutlich weisen sie aber auf Traditionen zurück, die wesentlich älter sind. Priorität in der Auslegung hat der Bibeltext samt seinem Kontext.