Text adaptiert von: James Buchanan, Die Lehre der Rechtfertigung. Nachdruck aus dem Druck von 1867 von T. and T. Clark, Edinburgh. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1977), S. 388–392.

Übersetzung, Überarbeitung und Erweiterung durch grace@logikos.club.

Bildquelle: unbekannt (Hinweise erbeten)

Die opera ad extra

Die Heilige Schrift offenbart uns, dass Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott, der Heilige Geist, im Plan und Werk der Erlösung des Menschen harmonisch abgestimmt und in Einheit zusammenwirken, dass aber jeder von ihnen ein anderes „Amt“ innehat und einen anderen Teil des Werkes übernimmt, um diesen Plan zu verwirklichen. Dies gilt für alle „Werke [Gottes] nach außen“ (den opera ad extra), für die erste Schöpfung und für die zweite Schöpfung (Heil). Sie sind Wirkungen, die aus dem Wesen Gottes heraustreten und offenbar werden, und die auf den „Werken Gottes nach innen“ (den opera ad intra) beruhen. Während uns die opera ad intra in der Schrift offenbaren, wie das Verhältnis der drei Personen der Dreieinheit zueinander ist, lassen uns die opera ad extra in der Schrift erkennen, wie die drei Personen der Trinität zwar in „göttlicher Arbeitsteilung“, jedoch untrennbar und stets harmonisch zusammenarbeiten zur Verwirklichung der einen gemeinsamen Zielsetzung (Wille, Vorsatz, Ratschluss usw.). Dies soll für das Heilswerk unten kurz skizziert werden. [1]

Die Offenbarung der drei Personen der Gottheit im Heilswerk

Das großartige Ziel Gottes, bestimmte erwählte Sünder zu erlösen, sowie die harmonische Zusammenarbeit der drei Personen der Gottheit bei der Verwirklichung dieses Ziels könnten aus der Einheit der göttlichen Natur (es gibt nur ein göttliches Wesen!) abgeleitet werden. Denn dieses impliziert notwendigerweise die Einheit in den Ratschlüssen des göttlichen Willens. Aber die Unterscheidungen innerhalb der Gottheit nach den drei Personen (Subsistenzen) hätten nie auf eine andere Weise so deutlich offenbart werden können, als durch die verschiedenen „Ämter und“ Tätigkeiten, die ihnen im Zusammenhang mit dem Erlösungswerk eigen sind. Es ist ein Zeichen für die Harmonie ihrer Absichten und ihres Zusammenwirkens in dem einen gemeinsamen Selbstoffenbarungswerk.

Die Offenbarung der drei Personen der Gottheit wird erst im Heilswerk Gottes (im NT beschrieben) explizit deutlich. Nehmen wir das Beispiel der christlichen Taufe: Von jedem an Christus Gläubigen verlangt Gott, getauft zu werden, und zwar nicht einfach auf den Namen Gottes, sondern ausdrücklich „auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matthäus 28,19). Auch in der apostolischen Segensformel werden ausdrücklich alle drei Personen der Trinität benannt: „Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! “ (2Korinther 13,13). Dies ist also ein spezifisch christliches Kennzeichen, im AT verborgen, im NT geoffenbart.

In der Epoche vorher, der letzten des Alten Testaments (vgl. Lukas 7,27f), gab es die vorbereitende Taufe des Johannes, die als „Taufe mit Wasser zur Buße“ (Matthäus 3,11f), „Taufe der Buße“ (Apostelgeschichte 19,2–6) und „Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden“ (Markus 1,4) beschrieben wird. Sie wurde den Menschen, die Jesu Dienst begleiteten, verabreicht, damit sie gelehrt würden, an den zu glauben, der „nach mir [Johannes Baptist] kommt“, und sie „mit Heiligem Geist taufen“ würde (Markus 1,7–8). Diese Bußtaufe war im Vergleich zur christlichen Taufe unvollkommen, weil sie den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nicht deutlich benannte. Daher wurde die Taufe des Johannes bei der Gründung der christlichen Kirche durch die von Christus angeordnete (Matthäus 28,19) ersetzt, die alle drei Personen der Gottheit explizit benennt und bekennt.

Aber auch das gesamte Heilswerk betreffend ist in der Heiligen Schrift zu beobachten, dass jede der drei Personen der Gottheit ein bestimmtes Amt ausübt und ein spezifisches Werk verrichtet. Auch hier gilt wieder, dass diese Ämter und Werke zwar eindeutig den göttlichen Personen zugeordnet sind, dass sie aber stets miteinander und in völliger Harmonie und Einheit ausgeführt werden. Die wahrgenommenen Unterschiede in den Werken ad extra sind keinesfalls Unterschieden im göttlichen Wesen zuzurechnen (es gibt solche nicht). Eine einzigartige Besonderheit entstand dadurch, dass die Person, die der ewige Sohn Gottes ist, auch in der Zeit wahrer Mensch geworden ist (Johannes 1,14; Galater 4,4).

Das große Sühnungsopfer Jesu am Kreuz, an dessen Ende das geheimnisvolle „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Matthäus 27,46) des Sohnes erklang, wird beeindruckend trinitarisch so beschrieben: „…das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat” (Hebräer 9,14a). Der wunderbare Anbetungshymnus in Epheser 1,3–14 ist ein glanzvolles Beispiel der Werke der Trinität im ewigen Heilsvorsatz. – Im Einzelnen:

Gott-Vater

Der Vater wird als Repräsentant der Majestät der Gottheit geoffenbart, der die Souveränität ausübt und die Vorrechte der Gottheit wahrt. Von ihm wird gesagt, dass er uns geliebt hat, dass er uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in Christus, dass er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass er uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns angenommen hat in dem Geliebten, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, um der Heiland der Welt zu sein, dass er ihn für uns zur Sünde gemacht hat, dass er ihn hingestellt hat zur Versöhnung durch den Glauben an sein Blut, dass er „seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat“, dass „Gott … seine Liebe zu uns darin [erweist], dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist“, dass es „dem Herrn gefiel…, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen“, dass er „ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei“. Er hat Christus „durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben“. (Jesaja 53,10; Johannes 3,16; Apostelgeschichte 5,31; Römer 3,25; 5,8; 8,32; 2Korinther 5,21; Epheser 1,3.4.5; 1Petrus 1,21; Hebräer 2,7; 1Johannes 4,14)

Gott-Sohn

Der ewige Sohn, Sohn Gottes und Sohn des Menschen, wird [in Seiner Menschwerdung] als in offizieller Unterordnung unter den Vater handelnd offenbart als „gesandt“, als „gegeben“, als „gekommen, um [s]einen Willen zu tun“, ohne „Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen“, einer, der „sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist“, der „sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz“, er wurde „geboren unter Gesetz“ und „für uns zur Sünde gemacht“, „indem er ein Fluch für uns geworden ist“, „von Gott geschlagen und niedergebeugt; doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen“ und hat „selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen“, hat „sich selbst für uns hingegeben … als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch“. „Er ist wohl in Schwachheit gekreuzigt worden, aber er lebt durch Gottes Kraft“, er ist „hinaufgestiegen … über alle Himmel, damit er alles erfüllte“ und „hat sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße“. „ Gott [hat] ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters“. (Jesaja 53; 2Korinther 13,4; Galater 3,13; Epheser 4,10; 5,2; Philipper 2,7–8.9–11; Hebräer 10,7.9.12–13; 1Petrus 1,24)

Gott-Heiliger Geist

Der Heilige Geist wird offenbart als der, „der vom Vater ausgeht“ und den Christus uns „von dem Vater senden“ würde. Er „wird von [Christus] zeugen“, Christus „verherrlichen“ und „von dem Meinen empfangen und euch verkündigen“. Er wird „die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht“, „von Sünde, weil sie nicht an [Christus] glauben“. Er ist der, „der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi“, der uns „erneuert … in dem Geist [unserer] Gesinnung“, der der „Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst“ ist. Er ist der „der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, [der] in euch wohnt“ (trinitarisch!), „der in uns wirkt“. Er ist „der Geist der Wahrheit“, der selbst „die Wahrheit ist“, der gekommen ist, um uns „in die ganze Wahrheit [zu] leiten“. Er „nimmt … sich unserer Schwachheit an“ und „verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern“. „Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.“ Alle Glaubenden sind „versiegelt worden … mit dem Heiligen Geist der Verheißung“ und haben ihn als „das Unterpfand [Zusicherung, Angeld] unseres Erbes“. (Johannes 15,26; 16,8–9.13.14; Römer 8,16.26; 2Korinther 4,6; Epheser 1,13.14; 4,23; Philipper 2,13; 1Johannes 5,6)

Fazit

Diese Zeugnisse der Heiligen Schrift reichen aus, um zu zeigen:

- Es besteht ein wirklicher Unterschied zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, da über jeden von ihnen vieles geoffenbart wird, was von den beiden anderen jeweils nicht ausgesagt wird. Dies betrifft aber nicht ihr Wesen als Gott, da sie dieses ewig völlig identisch besitzen.

- Im Rahmen desselben Gnadenplans bekleiden die Personen der Gottheit verschiedene „Ämter“ und vollbringen in Abstimmung und Harmonie verschiedene Teile desselben Werkes der Errettung.

Die Zielsetzung der Summe und Einheit alles Wirkens Gottes ist seine eigene Verherrlichung, also die glanzvolle Darstellung seiner Vollkommenheiten. (Dies ist auch im Schöpfungswerk zu beobachten, Genesis 1,1–2, Römer 1,19–20; Hebräer 1,2ff usw.)

Da diese grundlegenden Wahrheiten klar geoffenbart sind, können wir uns nur in unentwirrbaren Irrtum verwickeln, wenn wir leugnen oder missachten würden, dass es solche Unterscheidungen im Zeugnis (Selbstoffenbarung) Gottes in der Heiligen Schrift gibt. Wir sollten nicht dem Vater das zuschreiben, was die Schrift dem Sohn zuschreibt, oder dem Sohn das, was die Schrift dem Geist zuschreibt, oder dem Geist das, was die Schrift dem Sohn zuschreibt (usw.).

Ein, zwei abschreckende Beispiele mögen genügen: Wer dem Vater dankt, dass er für uns am Kreuz gestorben sei, irrt. Wenn der Dankende lernfähig ist, kann ihm mit Gottes Wort schnell geholfen werden, wenn er aber diese Aussage festhält und gar lehrt, verbreitet er lästerlichen Irrtum (sog. Patripassianismus). Ein anderer Verwechslungsirrtum ist es, wenn man als Grund unserer Rechtfertigung das Werk des Geistes in uns (z.B. Buße und Glauben, denen angeblich die Neugeburt zeitlich folge, oder die prozesshafte Heiligung) angibt und nicht das Werk Christi für uns, das außerhalb von uns geschah (stellvertretender Sühnetod am Kreuz). (Dazu im Anschluss noch einige Anmerkungen und Zitate.)

Endnoten und Ergänzungen

[1] Siehe: John MacArthur und Richard Mayhue, Biblische Lehre – Eine systematische Zusammenfassung biblischer Wahrheit, 3. Aufl. (Berlin: EBTC, 2023), S. 258 und 278.

Ergänzend noch einige sprachliche Anmerkungen und Zitate zur „Rechtfertigung aus Glauben“.

Die Schrift sagt in Römer 5,1, dass „wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben“. Das Verb rechtfertigen des deutschen Textes steht in der 1.Person Plural Indikativ Perfekt Vorgangspassiv, deutet also auf ein vollendetes Geschehnis (Akt) in der Vergangenheit, das fortlaufende Wirkung bis in die Gegenwart hat, nämlich Frieden zu haben (Präsens; Indikativ, m.l. Konjunktiv). Es gibt das durch Wortstellung am Satzanfang betonte griech. Wort dikaióo (im Aorist Partizip Passiv Plural Nominativ Maskulinum, δικαιωθέντες ) wieder, was auf jenen Zeitpunkt deutet, bei dem eine Person vollständig und in einem Akt von Gott gerechtfertigt wurde und nun daraus folgend bleibenden Frieden hat (Präsens von echo) aufgrund des aus Gnade geschenkten lebendigen Glaubens (so: Vine, Unger, White: NT Words 2 und z.B. Lange et al in ihrem Römerbrief-Kommentar).

Die Präposition aus (griech. ek in ἐκ πίστεως = „aus Glauben“, auch: „auf der Grundlage des Glaubens“) markiert den Glauben als die subjektive Ursache und das aneignende Werkzeug, während „die Gnade [Gottes], in der wir stehen“ die objektive oder erzeugende (kreative) Ursache unserer Rechtfertigung ist, durch die wir aus dem Zustand der Sünde und Verdammnis in den Zustand der Gerechtigkeit und des Lebens gebracht wurden. Kurz gesagt: Die Gnade Gottes eignet uns aktiv die Rechtfertigung zu, wir empfangen sie passiv im Glauben. Dies hat dann vielfältige Folgen, die Römer 5 weiter benennt und ausführt.

Die richtige Zuordnung der Werke der Personen der Gottheit ist auch für den Zentralartikel des christlichen Glaubens, der „Rechtfertigung aus Glauben“, von großer Bedeutung:

- Richard Albert Mohler jr. (*1959): „Die meisten Amerikaner glauben, dass ihr Problem darin besteht, dass ihnen irgend etwas von außen widerfahren sei, und dass die Lösung dieses Problems in ihnen selbst gefunden werden wird. Mit anderen Worten: sie glauben, dass sie ein externes Problem haben, das mit einer inneren Lösung beseitigt werden kann. Das Evangelium sagt aber im Gegensatz dazu, dass wir ein inneres Problem haben, und dass die einzige Lösung dafür eine externe Gerechtigkeit ist.“ (Beitrag auf der Konferenz T4G, 2006)

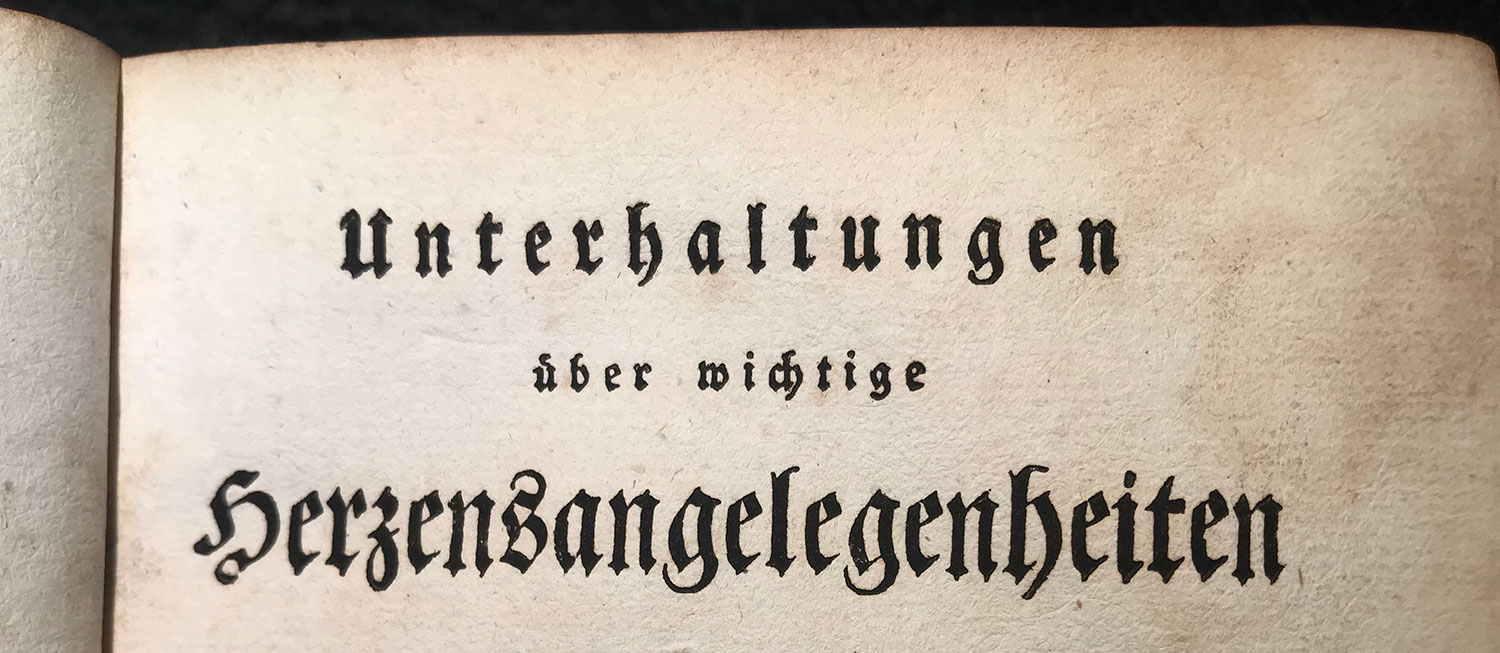

- R. C. Sproul (1939–2017): „Wenn wir sagen, dass die reformatorische Sicht der Rechtfertigung synthetisch ist, dann meinen wir damit, dass, wenn Gott einen Menschen gerecht spricht, das nicht aufgrund dessen geschieht, was er durch seine Analyse in dem Menschen findet. Stattdessen geschieht es aufgrund dessen, was der Person hinzugefügt wird. Dasjenige, was hinzugefügt wird, ist natürlich die Gerechtigkeit Christi. Deshalb sagte Luther, dass die Gerechtigkeit, durch die wir gerechtfertigt werden, extra nos ist, das heißt „getrennt von uns“ oder „außerhalb von uns“. Er nannte sie auch eine „fremde Gerechtigkeit“, nicht eine Gerechtigkeit, die uns gehört, sondern eine Gerechtigkeit, die uns fremd ist. Sie kommt von außerhalb der Sphäre unseres eigenen Verhaltens. Mit diesen beiden Begriffen redete Luther über die Gerechtigkeit Christi.“ (R.C. Sproul, Das Herzstück der Reformation. Artikel auf Evangelium21.net vom 17.11.2018) https://www.evangelium21.net/media/1128/das-herzstueck-der-reformation [Fettdruck hinzugefügt]