Diese Frage haben sich manche gestellt: Calvinisten, Anti-Calvinisten, interessierte Dogmatiker, Historiker und Philosophen. Sie haben teilweise Antworten erarbeitet oder zumindest Vermutungen geäußert. Da diese Antworten nicht übereinstimmen, muss es richtige und falsche Antworten geben. Hier zwei Stimmen aus dem Insider-Bereich.

H. Henry Meeter (1886–1963)

»Jemand bemerkte einmal: „So wie der Methodist die Errettung der Sünder, der Baptist das Geheimnis der Wiedergeburt, der Lutheraner die Rechtfertigung durch den Glauben, der Herrnhuter die Wunden Christi, der griechisch Orthodoxe das Mysterium des Heiligen Geistes und der Katholik die Universalität der katholischen Kirchen hervorhebt, in der Weise betont der Calvinist die Glaubenslehre über Gott.“ [Pressly, Mason W., Calvinism and Science, Article in Ev. Repertoire, 1891, S. 662.]

Der Calvinist beginnt nicht mit irgend einem Anliegen des Menschen, wie zum Beispiel seine Errettung oder Rechtfertigung, sondern richtet immer seine Gedanken wie folgt: Wie kommt Gott zu seiner Ehre! Er versucht also folgendes biblisches Prinzip zu verwirklichen: „Von ihm, und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei Ehre ewiglich“ [Römer 11,36]«

H. Henry Meeter, The Fundamental Principle of Calvinism. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1930. (Vgl. dergl., The Basic Ideas of Calvinism. 6th Ed., Baker, 1990). Textquelle deutsch online: http://www.calvinismus.ch/calvinismus/ [12.08.2020]

Der zentrale Gedanke, das Grundmotiv, des Calvinismus ist also nach Meeter ein hohes Gottesbild, wie es sich in der Offenbarung Gottes in Seinem Wort darstellt.

Benjamin B. Warfield (1851–1921)

»From these things shine out upon us the formative principle of Calvinism. The Calvinist is the man who sees God behind all phenomena and in all that occurs recognizes the hand of God, working out His will; who makes the attitude of the soul to God in prayer its permanent attitude in all its life-activities; and who casts himself on the grace of God alone, excluding every trace of dependence on self from the whole work of his salvation.«

»The Calvinist is the man who has seen God, and who, having seen God in His glory, is filled on the one hand with a sense of his own unworthiness to stand in God’s sight as a creature, and much more as a sinner, and on the other with adoring wonder that nevertheless this God is a God Who receives sinners.«

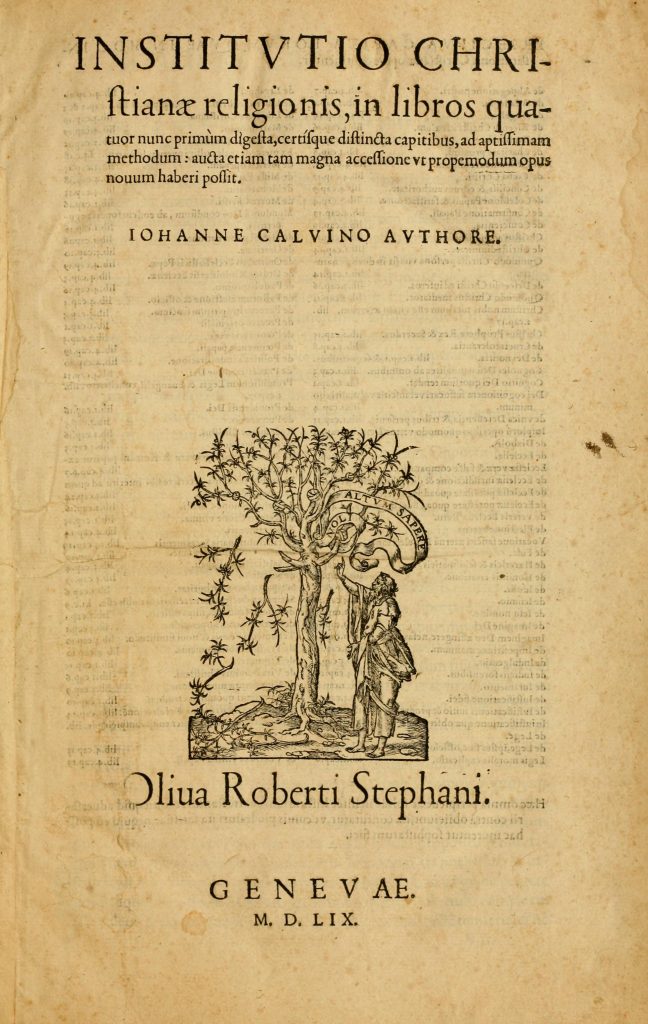

Warfield, B. B, Calvin as a Theologian and Calvinism Today, (Philadelphia: Presbyterian Board of Publication, 1909), S. 23–24. Drei empfehlenswerte Vorträge/Papers darüber, wie ein herausragender „Calvinist“ die Theologie Calvins und den „Calvinismus“ seiner Tage sah und auf das Wesentliche konzentriert beschrieb. Textquelle online: https://thirdmill.org/magazine/article.asp/link/https:%5E%5Ethirdmill.org%5Earticles%5Ebb_warfield%5EWarfield.Calvin.html/at/Calvin%20as%20a%20Theologian%20and%20Calvinism%20Today

Der zentrale Gedanke, das Grundprinzip, des Calvinismus ist nach Warfield ein hohes Gottesbild. Der „Calvinist“ sieht Gott in seiner Herrlichkeit, nimmt in diesem Licht die eigene Unwürdigkeit wahr und kann nicht aufhören, darüber zu staunen, dass Gott Sünder rettet.

Lesestoff

- The Fundamental Principle of Calvinism – Calvinism a Unified, All-comprehensive System of Thought. Textquelle: https://www.the-highway.com/Calvinism_Meeter.html

- Coletto, Renato: The central principle of Calvinism? Some criteria, proposals and questions. In: In die Skriflig 49(1), Art. #1969, 8 pages. http://dx.doi. org/10.4102/ids.v49i1.1969 (Textquelle: http://www.scielo.org.za/pdf/ids/v49n1/51.pdf)

- Warfield, Benjamin B.: Calvin as a Theologian and Calvinism Today. Philadelphia: Presbyterian Board of Publication, 1909.