Posttraumatische Betrachtung einer missglückten Verkündigung

10 Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, mit den Zwölfen über die Gleichnisse.

11 Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes [zu]erkennen]; denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, 12 damit »sie sehend sehen und nicht wahrnehmen, und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde.«

Markus 4,10–12 (ELBCSV)

Im September 2025 sprachen drei Redner über den oben angegebenen Text aus dem Evangelium nach Markus: der erste recht ausführlich, der zweite eher ergänzend und episodisch, der dritte versuchte eine rettende Zusammenfassung. Leider wurde von allen etwas gelehrt und gesagt, das nicht im Text steht noch dessen Lehre wiedergibt. Das reicht von einfachen Beobachtungsfehlern, über das Reden von biblisch Wahrem, das aber an anderer Stelle anders gesagt und daher keine Auslegung des vorliegenden Textes ist, bis zu Behauptungen, die im direkten Widerspruch zum Text stehen.

Zur Verarbeitung des nicht geringen Zuhörer-Schocks versuchen wir, einige analytische und einige ermahnende und einige motivierende Gedanken niederzuschreiben. Das Ziel solcher Betrachtung ist mehrfach. Wichtig wäre, daraus zu lernen, solche Fehler in Zukunft nicht mehr (so häufig) zu machen. Wir sind alle Lernende und noch nicht Vollkommene. Auch in der Verkündigung. Also: Lasst uns aus diesem menschlich peinlichen und Gott verunehrenden »Unfall« lernen!

Kontext

Kontext: Dieser Text ist Teil des Diskurses Jesu mit seinen Jüngern und weiteren (»die um ihn waren«; 4,10) über die Gleichnisse (Plural!), von denen eines in den Versen 4,3–9 (samt Appell) berichtet wird: das sog. Gleichnis vom Sämann oder Gleichnis vom vierfachen Ackerboden.

Um was geht es: Jesus sagt, dass er mit diesem Gleichnis vom »Geheimnis des Reiches Gottes« rede (4,11). Zusätzlich sagt er, dass dieses Gleichnis samt den anderen der Lehre diene (4,2).

Weiterer Kontext

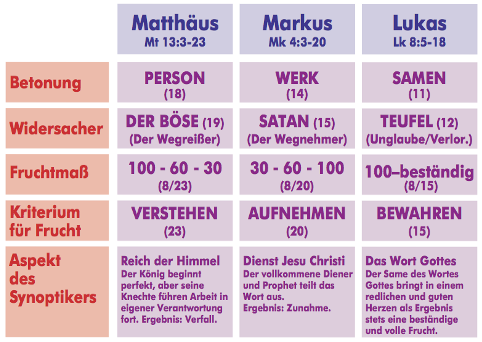

(1) Dieses Gleichnis wird in allen 3 Synoptikern wiedergegeben, allerdings mit bedeutsamen Unterschieden, die zur jeweiligen Botschaft des Evangeliums passen. Der Herr hat dieses grundlegende Gleichnis wohl oft erzählt und die Betonung unterschiedlich gelegt. Das ist zu beachten, daher ist der jeweilige Kontext wichtig. Man sollte daher nicht unbesehen den Text in Matthäus verwenden, um den Text in Markus zu erklären!

(2) In Markus wird Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Diener oder Knecht Gottes dargestellt, der mit mächtigen Worten und Taten Gott dient. Er ist der »Knecht Jahwes«, von dem das AT spricht (s. z.B. Jesaja 42,1; 52,12; 53,11).

(3) Gleichzeitig berichtet Markus auch, wie der Vorbild-Diener Jesus die nächste Generation von Dienern, die Apostel und andere, ausbildet. Daher erklärt Jesus den Jüngern manches, was er tut und warum er es tut. So auch hier bei deren Fragen, warum Jesus (plötzlich) in Gleichnissen zu den Volksmengen redete.

Genre

Wir haben hier ein Gleichnis! Ein Gleichnis lehrt eine Sache, hat (zumeist) nur eine Pointe. Alles andere wird dort nicht gelehrt. Einem Gleichnis wird Gewalt angetan, wenn man – wie geschehen – die eigentliche Lehraussage nicht erkennt, sondern vorgefasste Probleme und Meinungen in das Gleichnis hereinträgt. Ein Gleichnis darf auch nicht zur Allegorie gemacht werden, bei der alles im Bildbereich Erwähnte einen geistlichen Sinn im Gegenstandsbereich haben soll.

Dass dabei die Gefahr besteht, den Geist Gottes zu beleidigen, ist offenbar. Das geschieht, wenn wir dem vom Ihm gegebenen Text etwas zuzuschreiben, was Er nicht sagt und nicht beabsichtigt hat. Zumindest ist dann das Gesagte und Behauptete nicht das betrachtete Gottes Wort und hat keine entsprechende Autorität. Das sollte man vermeiden, auch wegen der unmittelbaren Gefahren.

Was lehrt das Gleichnis?

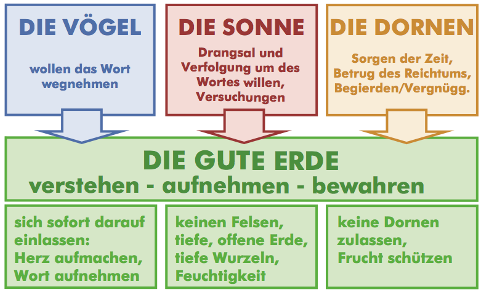

Jesus zeigt m.E. seinen Jüngern (und anderen) auf, warum die Predigt des Wortes, so wie Er es als treuer Knecht Gottes selbst vorlebte und wie es die Jünger in Seinem Auftrag ebenfalls tun sollten, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führt. Diese (manchmal frustrierende) Folge ihrer treuen Predigt sollte sie nicht entmutigen, denn:

- Der Mangel an (nachhaltiger) Frucht liegt weder am Sämann noch am Samen. Das galt für den Herrn Jesus Christus selbst, das gilt auch für jeden seiner Nachfolger, der das Wort Gottes rein und richtig verkündigt. (Das ist die Herausforderung jedes Predigers!) – Es ist z.B. keine Nachlässigkeit des Sämanns, dass er nicht zuerst den Boden gepflügt hatte, sondern das war damals einfach so üblich. Dieses Randthema im Bildbereich des Gleichnisses ist nicht »zu vergeistlichen« (in den Gegenstandsbereich zu übertragen)!

- Das beobachtbare Ergebnis des Ausstreuens des Samens (=des Predigens des Reiches Gottes), die nachhaltige Frucht, hängt nach Markus davon ab, wohin der Same gesät wird: »an dem Weg, wo das Wort gesät wird«, »auf das Steinige gesät«, in die Dornen gesät« oder »auf die gute Erde gesät«. – Nicht alles, was man das Wort predigend aussät, geht auf.

- Vier deutlich verschiedene Wirkungen/Ergebnisse bei gleichem Samen werden damit beschrieben. Aber Markus sagt nicht, dass das »Herz« der Hörer so sei, wie der jeweilige Ackerboden. Das ist bei Matthäus 13,19 und Lukas 8,12.15 die Erklärung, aber nicht bei Markus. Die Formulierung in Markus ist eine andere, nämlich: »diese sind die, die/wo…gesät sind« (Markus 4,15–20). Das heißt, die Personen samt ihrer Reaktion auf das Wort werden im Gleichnis mit der Fruchtbarkeit der verschiedenen Ackerböden verglichen.

- Die Vermutung, dass dabei das Herz eine große Rolle spielt, ist biblisch wahr, aber nicht Teil des Gleichnisses noch seiner Auslegung durch den Herrn Jesus in Markus. Das Herz wird zwar in der AT-Referenz Jesaja 6,10 zweimal erwähnt, aber genau diesen Teil zitiert der Herr Jesus in Markus nicht, sondern nur den Teil mit den Augen und Ohren (Markus 4,12)! – In Matthäus und Lukas wird jeweils ein anderer Schwerpunkt gesetzt und in Matthäus wird begründend das Jesaja-Zitat inkl. der Nennung des Herzens wiedergegeben. Dieser Unterschied hat Bedeutung. Der Prediger muss in der Vorbereitung seiner Predigt klären, welche!

- Die Frucht ist bei Markus progressiv wachsend: 30➞60➞100. Nicht, wie der dritte Redner falsch zitierte, absteigend (so nur in Matthäus 13,8.23, was zu dessen Botschaft passt). Diese Entwicklung einiger Hörer ist also sehr ermutigend für den Prediger, ähnlich Lukas 8,15, wo solche sind, die »Frucht bringen mit Ausharren« (ohne Stufung).

- Das Zitat einer AT-Stelle fordert, dass man auch deren Kontext und Bedeutung erarbeitet. Schon im AT wird ermutigt, das Wort zu predigen, selbst wenn es nicht bei jedem Hörer Frucht bringt. Es kann sogar sein, dass niemand hört/gehorcht, wie bei Jeremia (Jeremia 5,20ff)! Vielleicht verdeutlicht der Herr Jesus hier Prediger 11,4ff: »Wer auf den Wind achtet, wird nicht säen, und wer auf die Wolken sieht, wird nicht ernten. Wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, wie die Gebeine im Leib der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen säe deinen Samen und am Abend zieh deine Hand nicht ab; denn du weißt nicht, welches gedeihen wird: ob dieses oder jenes, oder ob beides zugleich gut werden wird.« – Das ist m.E. auch die Botschaft dieses Gleichnisses in Markus 4, die der Herr Jesus seinen Nachfolgern lehrte.

Wird der Lehr-Punkt des Gleichnisses hier in Markus nicht erkannt oder werden weitere Gedanken (bibel-richtige oder -falsche) ins Gleichnis des vorliegenden Textes hineingelesen oder gar das Gleichnis vergewaltigend allegorisiert, wird man es nicht begreifen. Man missbraucht es letztlich, wenn auch ohne böse Absicht, sondern oft einfach mangels gründlichen Studiums des Textes. Das dann Gesagte hat keine Autorität des Textes und kann sogar verführend oder vernebelnd wirken.

Was lehrt das Gleichnis in Markus nicht?

- Das Gleichnis lehrt nicht, dass ein Mensch ermahnt werden soll, seinen Ackerboden (Herzensboden) zu verändern. Es geht nicht um Ermahnung der Hörer, sondern um Ermutigung der Verkündiger (Evangelisten, Apostel u.a.). Sie sollen stets weiter säen, egal wieviel Frucht entsteht oder nicht. – Die Ermahnung, recht zu hören, wird an anderer Stelle getroffen, zum Beispiel in Lukas 8,18: »Gebt nun Acht, wie ihr hört; denn wer irgend hat, dem wird gegeben werden, und wer irgend nicht hat, von dem wird selbst das, was er zu haben meint, weggenommen werden«. Vgl. dazu auch: 5Mose 8,20; Psalm 95,7–11 mit Hebräer 3,7.15; 4,7. – Bleiben wir aber bei Markus!

- Das Gleichnis lehrt nicht über eine »Prädestination des Ackerbodens«. Der erste Hauptredner sagte, dass die Hauptfrage zum Text folgende sei: »Die erste Frage, wo ich Probleme hatte: Ist das Prädestination, ist das Vorherbestimmung? Können die Menschen überhaupt dafür irgendwas, dass sie der Weg, das Steinige, das Fels ist sind?« [sic]. – Mit dieser Angabe wurde sofort klar, dass die Predigt höchstwahrscheinlich ins Kraut schießen wird, denn dieses Thema wird im Text überhaupt nicht genannt noch behandelt, es ist jedenfalls nicht seine erste Frage! – Die biblische Lehre der Zuvorbestimmung (Prädestination) muss man zuerst in diesen Text hineinlegen, wenn man ihn dort finden will. Ist Prädestination das zu lehrende Thema, dann muss man aber zu Stellen im Wort Gottes gehen, wo darüber gelehrt wird, nicht zu Stellen, wo von der Verantwortung des Menschen die Rede ist. (s.u. unter »Angebliche Probleme«)

- Der dritte Redner meinte, vielleicht um die Verkündigung zu retten, dass die erste, wichtigste Frage des Gleichnisses vielmehr folgende sei: »Was verhindert bei dir die Frucht?« – Aber das Gleichnis spricht nicht zum Ackerboden mit der Aufforderung, er möge sich ändern! Das könnte evtl. eine weithergeholte Anwendung sein (und zwar basierend auf einer anderen Stelle der Schrift!), sie gründet aber nicht auf dem Zentralgedanken (d.h. der Lehre) des Gleichnisses. Die »erste Frage« eines Gleichnisses ist ihr Hauptpunkt, und der richtet sich in Markus m.E. an die Prediger (Sämänner) der Frucht, und nicht an den Ackerboden. Christus lehrt hier, warum das gute Wort Gottes nicht überall 100% Frucht bringt (wenn es doch göttlich, ja Gottes Kraft, ist). Die Antwort ist: Es liegt an den Hörern, wie sie das Wort Gottes aufnehmen – oder auch nicht aufnehmen. Dies aber liegt außerhalb der Verantwortung des Predigers. – Die Zuhörer der hier behandelten Verkündigungsbeiträge wurden aufgefordert, folgende Zentralfrage mit nachhause mitzunehmen: »Hat das Wort Gottes bei dir Auswirkungen, hat es in deinem Herzen Auswirkungen, kann es aufgehen, kann es wachsen?« (usw.). Es wurde also der Ackerboden ermahnt, wie es im Markus-Text nirgendwo getan wird. (Wenn das das Thema sein sollte, sollte der Prediger eher Lukas 8,18 verwenden: »Gebt nun Acht, wie ihr hört«, s.o.)

- Das Gleichnis in Markus erklärt auch nicht, dass der Ackerboden dem »Herzensboden« der Hörer zu vergleichen sei. Der Herr lehrt und deutet es nicht so. Das »Herz« taucht weder im Gleichnis noch in der Erklärung auf. Der dritte Redner lieferte hier leider noch eine weitere falsche Angabe, die zu Matthäus 13 gehört, was aber nicht der betrachtete Predigttext war.

- Der erste Redner sagte abschließend: »Dieses Gleichnis lehrt uns, dass wir selber entscheiden können, wie wir sind, welche Erde wir sind, ob wir Christen sind oder nicht.« – Nein, das lehrt dieses Gleichnis in Markus 4 sicher nicht! Es lehrt vielmehr, dass es einigen (den Jüngern) »gegeben ist, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen« (4,11), aber »denen, die draußen sind« (und das ist immer deren Schuld!) wird alles in geheimnisvoller Sprache (Gleichnissen) gesagt, »damit« sie nicht sehen, wahrnehmen, bekehren, vergeben werden! – »Es wird ihnen gegeben« heißt gerade nicht, »sie können selbst entscheiden«! Die erste Aufgabe beim Verstehen eines Textes ist: Aufmerksam Beobachten!

Angebliche Probleme im Text

Das »Problem«, das der erste Redner im Text sah und einleitend wie auch später aufgreifend besprach, war die »Prädestination«. Es ist erstaunlich, dass dieses Thema, das ja an anderer Stelle der Schrift völlig klar gelehrt wird, (1) hier gesucht wird, wo es weder mit Begriff genannt noch inhaltlich verhandelt wird, und (2) Zweifel an einer klaren Lehre der Schrift geäußert werden, zudem mit dafür völlig untauglichem Bibeltext. Da fehlt es (wohl auch) an Basics in der Heilslehre. Es tut in der Seele weh, wenn solche eklatanten Mängel in den Grundlagen des Glaubens und der Verkündigung von der Kanzel ausgebreitet werden dürfen.

Der zweite Redner stürzte sich (auch) auf Vers 12, der ihm früher »sehr viel Bauchschmerzen gemacht« habe. Dann versuchte er, das (telische) »damit« umzuerklären, und ihm eine andere Deutung zu geben. (Ich denke nicht, dass diese Behauptung einer gründlichen Untersuchung des Textes entsprang.) Er behauptete, dass dies »eine typische Elberfelder Übersetzung« (i.S. des konkordanten Übersetzungsansatzes) sei. Das »damit« (gr. hina) könne vielmehr mehrere Bedeutungen haben und würde hier eine Begründung einleiten (also kausal sein): »weil sie«. Diese Behauptung einer nicht-telischen Bedeutung von hina (was aber die Hauptbedeutung dieses Wortes ist) kommen hauptsächlich von solchen Theologen, die die Souveränität Gottes im Heil und Gericht und diese Rede Jesu als »zu hart« ablehnen. Es ist also nicht bessere Deutung, sondern Um-Deutung in Richtung der eigenen vorgefassten theologischen Meinung. Die Schwierigkeit ist auch nicht zu umgehen mit der Erklärung, dass eben einige nicht lange genug Jesus zugehört haben, sondern vorzeitig gegangen seien (und dann »draußen« waren), und daher nicht verstehen würden. Diese Leute hätten vielmehr auch tausend Stunden hören können, ohne zu verstehen. –

Einige klärende Kommentatoren dazu: »Das Zitat wird mit der griechischen Konjunktion hina (damit) eingeleitet, die in diesem Fall keine resultierende Bedeutung haben kann, sondern einen Zweck bezeichnen muss (Alf, I, 333*)« (Pfeiffer/ Harrison). – »ἵνα wahrscheinl[ich] fin[al] damit; ein Ausweichen auf Nebenbedeutungen wie so dass (kons.) od. weil/denn (kaus.) o.ä., sprachl. zwar z. T. nicht unmögl. (vgl. B II2; BDR § 4562), erscheint forciert« (von Siebenthal). – »Das ἵνα darf nicht abgeschwächt werden, wie ita ut, wie Rosenmüller und andere behaupten. Wir müssen daran festhalten, dass diese harte Äußerung auf Jesaja 6,9 ff basiert und daher im Sinne dieser Stelle interpretiert werden muss.« (Lange/Schaff).

Viel besser, weil textgebunden, wäre es also, wenn man sich das Jesaja-Zitat, das der Herr hier (in Auszügen) verwendet, einmal genauer anschauen würde. Es steht in Jesaja 6, nach einigen Kapiteln Gerichtsworten. Daher ist es naheliegend, dass Jesus auch hier richtend über die ungläubigen Menschen redet. Und in der Tat lehrt die Schrift im Prinzip und vielen Beispielen, dass Gott aktiv mit Verhärtung Menschen bestraft, so dass sie sich nicht (mehr) bekehren können.

(Danach schweifte dieser zweite Redner anekdotisch ab in den Gedanken, dass Gott, der Schöpfer, nicht effizient arbeite, sondern verschwenderisch sei. Das gehört aber wohl sicher nicht zum Lehrpunkt dieses Gleichnisses. Auch die misslungenen eigenen Aktivitäten, von denen er aus seinem Erleben anschließend anekdotisch berichtete, haben mit der Deutung des Gleichnisses nichts zu tun.)

Die »Problemstelle« Markus 4,12 im einzelnen

Markus 4,12 erklärt nicht, was das in Versen 3–9 gegebene Gleichnis bedeutet, sondern klärt vielmehr die Frage der Jünger (4,10), warum der Herr Jesus nun (überhaupt) in Gleichnissen redete. Das hatte er offenbar zuvor nicht gemacht. Also ging es ihnen nicht zuvorderst um den Inhalt und die Bedeutung des Gleichnisses (4,10.11 sagt: Gleichnisse; Plural!), sondern um die Tatsache, dass ihr Herr nun in Gleichnissen redete.

1. Der Herr sagt seinen Jüngern, dass es ihnen »gegeben« war, »die Gleichnisse des Reiches Gottes zu erkennen« (4,11). – »Gegeben« spricht von Gottes Gabe und damit Gnadengeschenk – mithin Gottes Souveränität– nicht von menschlicher Verantwortung und Verdienst! (Das hat der erste Redner schon einmal völlig übersehen.)

2. Zweitens sagt der Herr, dass »denen aber, die draußen sind« (4,11), »alles in Gleichnissen zuteil wird«, und zwar mit der Absicht, dass sie es nicht erkennen. Das ist hier Gottes Wille und Absicht, daher wählt der Herr souverän eine offenbar geheimnisvolle Lehrweise, die dazu führt, dass jene, die draußen sind, es »nicht wahrnehmen« und es »nicht verstehen« und folglich keine Vergebung empfangen (4,12).

3. Als Begründung verweist der Herr auf einen alten Text vom Propheten Jesaja zurück. Dort heißt es wörtlich (Jesaja 6,10): »Mache das Herz dieses Volkes fett, und mache seine Ohren schwer, und verklebe seine Augen: damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht versteht und es nicht umkehrt und geheilt wird«. Es redet von Israel im Unglauben, dem nun im Gerichtshandeln Gottes jede Möglichkeit des Verstehens und Annehmens der guten Botschaft genommen wird. Gott Selbst nimmt diesem Volk die Heilsmöglichkeit.

Die so Gerichteten sind in dieser Sache rein passiv Empfangende, nicht Aktive. Die Vorgeschichte erklärt, warum Gott dies so tut. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jesaja 6,9–13 eine gerichtliche Antwort Jahwes ist, die durch die gleichnishafte Verkündigung seines Propheten gegenüber dem götzendienerischen Juda erfolgt, dessen Bekenntnisse zur Treue gg. Jahwe durch die Ablehnung der Anweisungen Jahwes durch ihre Führer widerlegt werden.

4. »damit«: Es ist falsch, wenn man die Verwendung der Stelle aus Jesaja 6 in Markus 4,12 so erklärt, dass das anbindende »damit« (gr. hina) keine Absicht angeben würde. Noch falscher ist der Versuch, die Ursache-Wirkungs-Kette umzukehren! Das »damit« muss telisch verstanden werden (telisch=auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet). Denn es ist Gottes Ziel und Absicht (im Gericht), dass diese Menschen nicht mehr verstehen, und so nimmt er ihnen die in Gnaden verliehene Fähigkeit zu verstehen wieder weg. Die Führer Israels waren zur Zeit Jesu größtenteils bereits in Ablehnung und Mordgedanken gg. Jesus verhärtet im Herzen. Darin belassen zu werden bedeutete ewiges Verderben. Aber die selektive Gnade Gottes erweichte und rettete doch einige, wie den Cheftheologen der Juden, Nikodemus, und den reichen Ratsherrn Josef von Arimathia.

- Die Jesaja-Stelle wird auch in Johannes 12,39ff begründend und erklärend für den Unglauben des Volkes und seiner Führer angegeben: »Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat: ›Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile.‹ Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete«. – Das einleitende Wort »darum« wird im Argument mit »weil« fortgesetzt. Noch klarer kann man Ursache und Wirkung, Absicht und Folge nicht darstellen: Gott verstopft Augen und Ohren im Gericht und raubt damit alle Möglichkeiten des Verstehens, des Umkehrens und damit des Heils.

Dass Johannes die Souveränität Gottes im Heil herausstellt (nachdem schon Jahrzehnte die Synoptiker mit den anderen Schwerpunktsetzungen bekannt waren), ist typisch für seine besondere Botschaft vom souveränen Retter-Gott. - Angewandt (auf Markus 4): MancheMenschen werden unserer Evangeliumspredigt nicht mit Verstehen, Umkehr und Glauben folgen, weil Gott ihre Augen und Ohren (noch) verstopft hat. –

Darum beten wir zu Gott, er möge gnädig und barmherzig sein, die Augen und Ohren der Verlorenen (und verbockten Gläubigen!) zu öffnen. Ob Gott das dann tut, ist Seine souveräne Sache. –

Das muss ein Verkündiger der Guten Nachricht bedenken, wenn er auf die unterschiedlichen Reaktionen seiner Zuhörer blickt. Paulus redete von diesem Erleben als Verkündiger der Guten Botschaft so: »Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden, und in denen, die verloren gehen; den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben«. Er zieht daraus nicht die Schlussfolgerung, dass er nun den »Samen« seiner Verkündigung ändern müsse, sondern ganz im Gegenteil: »Denn wir verfälschen nicht, wie die Vielen, das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christus« (2Korinther 3,15–17). Der Mangel liegt nicht am Wort, am Evangelium. Daher müssen wir es so unverfälscht und genau wie möglich verkündigen. Das rechtfertigt und bedingt allen Aufwand in der Vorbereitung der Verkündigung. –

Bedenken wir noch dieses ergänzend: Wäre das Verstehen und das Heil allein eine Sache der Verantwortung des Menschen (Hörers), müssten wir jeden Menschen bitten, betteln, psychologisch bearbeiten. (Das kann man auch hier und da leider beobachten.) Aber wenn jemand die »Freiheit des Menschen« in der Heilswahl betont, dann wäre selbst dieses für ihn eine unzulässige Einmischung in die Souveränität und Freiheit des Menschen. Die biblische Verpflichtung lautet: Wir zwingen niemand zum Heil, weil das nicht geht und uns nicht geheißen ist, aber motiviert von der Retterliebe Jesu »überreden« wir unsere Zuhörer (2Korinther 5,11).

Weiterer Kontext der Schrift, »Parallelstellen«

- Jesaja 28,13 (ELB85): »Und das Wort des HERRN für sie wird sein: zaw la zaw, zaw la zaw, kaw la kaw, kaw la kaw, hier ein wenig, da ein wenig; damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden.« – Man beachte auch hier das telische (Ziel und Absicht anzeigende) »damit«.

- Jesaja 29,9–10: »Stutzt und staunt! Blendet euch und erblindet! Sie sind berauscht, doch nicht von Wein; sie schwanken, doch nicht von starkem Getränk. Denn Jahwe hat einen Geist tiefen Schlafes über euch ausgegossen und hat eure Augen geschlossen; die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt.« – Es ist hier völlig klar, dass es nicht der Mensch ist, der sich berauscht hat, und daher nichts versteht, sondern Gott ist hier der ganz Aktive, der (geistlichen) Schlaf und (geistliche) Blindheit (im Gericht) sendet.

- 5Mose 29,3: »Aber Jahwe hat euch nicht ein Herz gegeben, zu erkennen, und Augen, zu sehen, und Ohren, zu hören, bis auf diesen Tag.« – Auch hier ist Jahwe derjenige, an dem alles Heil (Erkennen, Verstehen usw.) hängt. Nur Gott kann die Fähigkeiten (das Vermögen) zur Heilsergreifung schenken. Der Bettler, der selbständig die leere Hand ausstreckt, um die Heilsgabe zu ergreifen, ist frommer Volks-Mythos, nicht Gottes Wahrheit. Gott muss sogar schon das Verlangen, die Hand auszustrecken, geben (also das Begehren nach dem wahrhaft Rettenden) und dann der Hand die Kraft und den Willen, sie auszustrecken und das Heil zu ergreifen. Gott sei Dank tut Er dies nach freiem Ermessen gezielt hier und da!

- Matthäus 13,13–15: »Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen; und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die sagt: „Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen; denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.“« – Entsprechend der Absicht des Matthäus-Evangeliums modifiziert Matthäus unter Inspiration Gottes seine Quelle im AT so, dass die Verantwortung des Menschen (aktives »haben sie geschlossen«) umso deutlicher herausgestellt wird. Das verringert nicht die Aussage/Zitat in den anderen Stellen, noch modifiziert Matthäus diese. Jede Verwendung hat den Sinn, der aus dem Kontext jeweils hervorgeht.

Darf Matthäus so »falsch« oder »modifiziert« Jesaja 6,9–10 zitieren? Ja natürlich, der Heilige Geist hat es ihm so diktiert! Beides lehrt die Schrift, jedes aber an seinem Ort: Gottes souveränes Handeln im Gericht und in der Erlösung, aber auch des Menschen Verantwortung in der Heilsannahme und Bewirken von Heilsfolgen. Philipper 2,12–13 liefert den Zusammenhang eindrücklich. – Und: Der Kontext der Jesaja-Stelle zeigt, dass diese »Verhärtung« eine zeitweilige ist, weil Israels Überrest durch souveräne Erwählung seitens Gottes noch Heil erfahren wird (s. Römer 11)! - 2Korinther 3,14: Diese Verhärtung Israels wird im NT aufgegriffen: »Aber ihr Sinn ist verhärtet worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird.« – Das Passiv ist hier das Passivum divinum[1], die Menschen sind darin (schon rein sprachlich deutlich!) nicht aktiv. Nur in Christus (und durch sein Wirken) kann und wird (!) eines Tages diese Decke weggenommen werden. Auch hier ist Gott souverän über Anfang, Art und Ende des Gerichts. – Dass wir hier von einem Ende sprechen dürfen, ist in sich eine große Gnade, die wir bejubeln.

- Als Paulus auf der Missionsreise nach Korinth kam, wollte er sein »Säen« einstellen aus Frustration über den widerspenstigen »harten Boden«. Zumindest kann man Apostelgeschichte 18,6ff so verstehen: Viele widerstrebten und lästerten, aber einige hörten und glaubten und wurden getauft. Der gleiche Same der Verkündigung brachte auch hier unterschiedlichste „Frucht“!

Wie ermutigt der Herr Jesus nun seinen frustrierten »Sämann« Paulus? Er sagt: »Fürchte dich nicht, sondern rede, und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, um dir etwas Böses zu tun; denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.« – Der Trost und die Motivation des Sämanns ist nicht die Verantwortung des Menschen, sondern die Gegenwart und die Souveränität Gottes im Heil. (Das begreife mal ein Arminianer!)

Einige Zitate

»Die Verse 11 und 12 erklären, warum diese Wahrheit in Gleichnissen gelehrt wird. Gott offenbart die für die Seinen bestimmten Geheimnisse denen, die gehorsam und aufnahmebereit zuhören. Er enthält sie aber absichtlich denen vor, die das ihnen angebotene Licht ablehnen. Das sind die Leute, die Jesus als »jene …, die draußen sind« bezeichnet.

Die Worte von Vers 12 mögen dem oberflächlichen Leser ungerecht und hart erscheinen: »Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde.« Aber wir müssen uns an das enorme Vorrecht erinnern, das jene Menschen damals genossen. Der Sohn Gottes selbst hatte in ihrer Mitte gelehrt und viele mächtige Wunder getan. Statt ihn als den gottgesandten Messias anzuerkennen, lehnten sie ihn selbst dann noch ab. Weil sie das Licht der Welt abgelehnt hatten, sollte ihnen das Licht seiner Lehre nicht gegeben werden. Von nun an würden sie seine Wunder sehen, aber ihre geistliche Bedeutung nicht verstehen, und seine Worte hören, aber doch die wunderbaren Lehren hinter ihnen nicht erkennen können.

Es gibt so etwas wie die Tatsache, »dass man das Evangelium zum letzten Mal hört«. Es ist möglich, den Tag der Gnade durch fortgesetztes Sündigen zu verpassen. Es gibt Männer und Frauen, die den Retter abgelehnt haben und nie wieder die Gelegenheit zur Buße und Vergebung erhalten werden. Sie mögen das Evangelium hören, aber es trifft auf verhärtete Ohren und ein gefühlloses Herz. Wir sagen: »Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung«, aber die Bibel spricht von Menschen, die zwar erweckt, aber jenseits jeder Hoffnung der Buße sind (z. B. in Hebr 6,4–6). (MacDonald, William ; Eichler, C. (Übers.): Kommentar zum Neuen Testament. 7. Aufl. Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung, 2018.)

________________________________________________________________________________

»Gericht muss sein; denn auch dadurch, dass das Böse getroffen und weggetan wird, geschieht Gottes Wille. Jesus wollte Gottes Reich niemals so verkündigen, dass auch ein unbußfertiger und glaubensloser Sinn es finden kann.« (Schlatter, Adolf. Die Evangelien nach Markus und Lukas: Ausgelegt für Bibelleser. 2. Aufl. Bd. 2. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1954.)

________________________________________________________________________________

Markus 4,12 ἵνα wahrscheinl. fin. damit; ein Ausweichen auf Nebenbedeutungen wie so dass (kons.) od. weil/denn (kaus.) o.ä., sprachl. zwar z. T. nicht unmögl. (vgl. B II2; BDR § 4562), erscheint forciert; hier (wie typischerweise in den Schriften des AT u. NT) ist vorausgesetzt, dass Gottes Souveränität u. die Verantwortung des Menschen keine Antithesen darstellen: wenn Gott die, die nicht zu Jüngern Jesu werden, verwirft, so tragen diese die Verantwortung dafür selbst (vgl. V. 13–20); gleichzeitig steht nichts von dem, was geschieht, außerhalb des göttl. Ratschlusses u. Planes (vgl. Carson, Mt, S. 308f); im flgd. werden Teile aus Jesaja 6,9–10 zitiert (statt der 2. Pl. [MT/LXX] steht hier die 3. Pl., statt v. Heilung [MT/LXX] ist [wie im Targum u. in der syrischen Peschitta] v. Vergebung [ἀφεθῇ] die Rede), zwei Verse voll bitterer Ironie aus einem Abschnitt, der von der selbstverschuldeten (bis zum Exilgericht andauernden) Verstockung des Gottesvolkes spricht (vgl. zu Matthäus 13,14).« (von Siebenthal, Heinrich; Haubeck, Wilfrid: Matthäus bis Offenbarung, Neuer Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. 2., durchges. Aufl.. Gießen; Basel: Brunnen, 2007.)

________________________________________________________________________________

»12 Die einleitende Konjunktion (hina, „damit“) stammt von Markus. Das folgende Zitat stammt aus Jesaja 6,9–10, wo es im MT [masoretischen Text] ein Befehl ist; dies ist nicht überraschend, da im semitischen Denken ein Befehl verwendet werden kann, um ein Ergebnis auszudrücken.

Markus folgt dem Text der LXX. Allerdings lässt er die starken Aussagen des ersten Teils von Vers 10 weg: „Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopfe ihre Ohren und verschließe ihre Augen“ und ändert das „und ich heile sie“ (kai iaomai autous) der LXX in „und ihnen wird vergeben“ (kai aphethē autois). Damit folgt Markus der Targuman-Angabe zur Authentizität der Aussage.

Auf den ersten Blick scheint die Aussage zu besagen, dass der Zweck der Gleichnisse darin besteht, dass Ungläubige („die Außenstehenden“, Vers 11) die Wahrheit nicht empfangen und sich nicht bekehren können. Dass diese Aussage theologisch als schwierig angesehen wurde, lässt sich daran erkennen, dass Matthäus hina („damit“) in hoti („mit dem Ergebnis, dass“) ändert (die NIV übersetzt hina mit dem mehrdeutigen „so dass“) und Lukas die mēpote-Klausel („ansonsten“) weglässt.

In jüngster Zeit gab es mehrere Versuche, die telische Kraft von hina abzuschwächen:

1. Es wird behauptet, dass hina im Text dasselbe bedeute wie hoti. Jesus spräche also nicht vom Zweck der Gleichnisse, sondern von ihrem Ergebnis.

2. Markus habe das ursprüngliche aramäische Wort de falsch übersetzt. Es bedeute „wer“ und nicht „damit“. Der Text sollte also lauten: „Das Geheimnis des Reiches Gottes ist euch gegeben worden. Aber denen, die draußen sind undimmer sehen, aber nie wahrnehmen … wird alles in Gleichnissen gesagt“ (Hervorhebung von mir).

3. Die zweckmäßige Idee (ausgedrückt sowohl durch hina als auch durch mēpote) ist nicht authentisch für Jesus, sondern repräsentiert die Theologie des Markus.

4. hina sei eine Einleitungsformel zur freien Übersetzung von Jesaja 6,9–10. Nach diesem Verständnis wäre hina fast gleichbedeutend mit hina plērōthē, „damit es erfüllt werde“.

Alle diese Versuche haben ihre Mängel. Obwohl 1 und 2 das Problem von hina mildern, gehen sie nicht auf das von mēpote („ansonsten“) ein, das ebenfalls einen Zweck suggeriert (vgl. auch BAG, S. 378, wo nach der Erörterung der Möglichkeit, dass hina „mit dem Ergebnis, dass“ bedeutet, diese für diesen Abschnitt rundweg abgelehnt wird). Lösung 3 findet keinerlei Unterstützung, während 4, eindeutig die beste Wahl der vier, daran scheitert, dass Markus an anderer Stelle hina nicht im Sinne von „damit es sich erfüllen möge“ verwendet.

Vielleicht lässt sich Vers 12 am besten als authentische Aussage verstehen, die einfach lehrt, dass ein Grund, warum Jesus in Gleichnissen lehrte, darin bestand, die Wahrheit vor „Außenstehenden“ (was ich als „hartnäckige Ungläubige“ verstehe) zu verbergen. Selbst eine flüchtige Lektüre der Evangelien zeigt, dass die Gleichnisse Jesu nicht immer klar waren. Selbst die Jünger hatten Schwierigkeiten, sie zu verstehen (vgl. Markus 7,17). Deshalb lehrte Jesus (zumindest in einigen Fällen) in Gleichnissen, damit seine Feinde nicht die volle Bedeutung seiner Worte verstehen und falsche Anschuldigungen oder Anklagen gegen ihn erheben konnten. Er wusste, dass das Verstehen in einigen Fällen zu mehr Sünde und nicht zur Annahme der Wahrheit führen würde. Darüber hinaus ist es nicht fremd für die Lehre der Schrift, dass Gott in seiner Weisheit einige (auch hier verstehe ich darunter „hartnäckige Ungläubige”) verhärtet, um seine souveränen Absichten zu verwirklichen (vgl. Röm 11,25–32). Marshall findet einen guten Mittelweg, wenn er sagt: „Durch diese Methode des Lehrens in Gleichnissen lud Jesus seine Zuhörer nicht nur ein, unter die Oberfläche zu blicken und die wahre Bedeutung zu finden, sondern er gab ihnen gleichzeitig die Möglichkeit – die viele von ihnen auch nutzten –, die Augen und Ohren vor dem eigentlichen Kernpunkt zu verschließen” (Commentary on Luke, S. 323). Für eine eingehende Behandlung des Zwecks der Gleichnisse in der Lehre Jesu vgl. R. Stein, An Introduction to the Parables of Jesus (Philadelphia: Westminster, 1981), S. 25–35.«

(Wessel, Walter W.: Markus. In: Gaebelein, F. E. (Hrsg.): The Expositor’s Bible Commentary: Matthäus, Markus, Lukas. Bd. 8. Grand Rapids, MI : Zondervan Publishing House, 1984, S. 649–650.)

________________________________________________________________________________

»Christ’s agents in the sowing of the good seed are the preachers of the word. Thus, as in all the cases about to be described, the sower is the same, and the seed is the same; while the result is entirely different, the whole difference must lie in the soils, which mean the different states of the human heart. And so, the great general lesson held forth in this parable of the sower is, that however faithful the preacher, and how pure soever his message, the effect of the preaching of the word depends upon the state of the hearer’s heart.« (Jamieson, Robert, A. R. Fausset, und David Brown. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997.) – Bem.: Dies ist eine Erklärung für die Texte in Matthäus und Lukas, aber nicht für den hier in Markus.

________________________________________________________________________________

»Ver. 12. They may see.—The ἵνα is not to be softened, as if ita ut, as Rosenmüller and others assert. We must maintain that this hard utterance was based upon Isa. 6:9 seq., and therefore that it must be interpreted in the meaning of that passage: not as an absolute sentence, but as a deserved, economical, and pedagogical visitation« (Lange, John Peter, Philip Schaff, und William G. T. Shedd. A commentary on the Holy Scriptures: Mark. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2008.).

________________________________________________________________________________

«That (ἱνα [hina]). Mark has the construction of the Hebrew “lest” of Isa. 6:9f. with the subjunctive and so Luke 8:10, while Matt. 13:13 uses causal ὁτι [hoti] with the indicative following the LXX. See on Matt. 13:13 for the so-called causal use of ἱνα [hina]. Gould on Mark 4:12 has an intelligent discussion of the differences between Matthew and Mark and Luke. He argues that Mark here probably “preserves the original form of Jesus’ saying.” God ironically commands Isaiah to harden the hearts of the people. If the notion of purpose is preserved in the use of ἱνα [hina] in Mark and Luke, there is probably some irony also in the sad words of Jesus. If ἱνα [hina] is given the causative use of ὁτι [hoti] in Matthew, the difficulty disappears. What is certain is that the use of parables on this occasion was a penalty for judicial blindness on those who will not see.« (Robertson, A.T. Word Pictures in the New Testament. Nashville, TN: Broadman Press, 1933.)

________________________________________________________________________________

»The purpose of parables was to instruct the initiates without revealing the items of instruction to the ones who were without. This is in keeping with the Biblical principle that spiritual understanding is restricted to those who have become spiritual by properly relating themselves to Christ and his message (I Cor 2:6ff.).

12. That such was the purpose of Christ’s use of parables is further confirmed by a quotation from the OT. The citation is introduced with the Greek conjunction hina (that), which in this instance cannot have a resultant meaning but must indicate purpose (Alf, I, 333*). This verse is a free rendering of Isa 6:9, 10, giving the gist, but not reproducing the exact wording, of the prophetic passage.« (Pfeiffer, Charles F., und Everett Falconer Harrison, Hrsg. The Wycliffe Bible Commentary: New Testament. Chicago: Moody Press, 1962.)

(*) Die Stelle im Greek NT von Alford wird von Alford wie folgt kommentiert: »We must keep the hina strictly to its telic meaning– in order that. When God transacts a matter, it is idle to say that the result is not the purpose. He doeth all things after the counsel of His own will.«

________________________________________________________________________________

»Each of the three fruitless hearts is influenced by a different enemy: the hard heart—the devil himself snatches the seed; the shallow heart—the flesh counterfeits religious feelings; the crowded heart—the things of the world smother the growth and prevent a harvest. These are the three great enemies of the Christian: the world, the flesh, and the devil (Eph. 2:1–3).« (Wiersbe, Warren W. The Bible exposition commentary. Wheaton, IL: Victor Books, 1996.)

________________________________________________________________________________

»A. DAS GLEICHNIS VOM SÄEMANN

I. Markus bemerkt die Bedeutung des Hörens, wenn der Heiland spricht (Vers 3). Matthäus beginnt mit dem Wort „Siehe“.

Markus und Lukas sprechen vom Samen in der Einzahl, aber Matthäus spricht von Samen in der Mehrzahl (King James Übersetzung) oder wie es die Übersetzung von J. N. Darby wiedergibt, von ,,einigen Körnern“.

Der Same ist immer das Wort Gottes, aber es wird gesehen als gesät, entweder durch den Säemann, den Herrn Jesus, oder durch, Seine Diener, die vielen Säemänner; in der Hand eines jeden ist der Same oder Samen oder Körner. Wie jemand bemerkte: „Das Auge des göttlichen· Dieners in Markus‘, Bericht ruht auf jedem einzelnen Korn, und wie der einzelne Sperling, so ist nicht eines von ihnen vor Gott vergessen“

Sowohl Markus als auch Matthäus erwähnen bei der Saat, die auf das Steinichte fiel, dass nicht viel Erde da war, Lukas fügt hinzu, dass auch Feuchtigkeit fehlte.

Nur Markus sagt: „Und es gab keine Frucht“ (Vers 7) von dem Samen, der unter die Domen fiel; die anderen Evangelisten bemerken, dass es erstickte. Markus gibt das Gleichnis mit den meisten Einzelheiten wieder. Wir sehen einen Beweis dafür, daß die Evangelisten unabhängig voneinander arbeiteten und schrieben in der Benutzung des Wortes „auf“ in Vers 8 von Matthäus 13 und des Wortes „in“ in Vers 8 von Markus‘ Bericht.

In Markus hält der Diener und Prophet alles in Seiner gesegneten Hand, und das Ergebnis ist dort ein Zunehmen – von dreißig-zu sechzig-zu hundertfältig. Bei Matthäus aber hat der König, wie wir sehen werden, das Königreich in die Hände von Menschen gelegt, und das Ergebnis ist umgekehrt: dort ist es Verringerung von hundert- zu sechzig- zu dreißigfältig. In Lukas jedoch lesen wir, dass der Same das Wort Gottes ist, und demzufolge finden wir weder Verringerung noch Steigerung, weder Rückschritt noch Fortschritt, weil es sicher ist, dass es hundertfältig Frucht bringt mit Ausharren – ein besonderer Ausdruck bei Lukas!

Die Erklärung dieses Gleichnisses durch unseren Herrn wird von unseren Evangelisten fast gleichlautend wiedergegeben, wobei Matthäus den Abschnitt aus Jesaja· 6 ganz zitiert, während ihn Markus etwas und Lukas noch mehr kürzt.

II. Matthäus stellt die abgeschnittene „Familienbeziehung“ mit Israel als einer Nation klarer heraus als die anderen Evangelisten, wenn er sagt: „An jenem Tage aber ging Jesus aus dem Hause hinaus und setzte sich an den See.“

Nur hier sagt Er etwas zu der Frage der Jünger: „Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen?“ – nicht: was bedeutet dies Gleichnis (Vers 10)! Und von Matthäus wird uns gesagt, dass dieses Reden in Gleichnissen als Strafe dienen soll für die Hörer, die den Herrn bereits verworfen und ihre Herzen verhärtet hatten.

Weil es um die Betonung dieses Grundsatzes geht, teilt uns auch nur Matthäus mit (in Vers 12): „Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden.“ Mit anderen Worten: Jene, zu denen Jesus kam und die Ihn aufnahmen (als einer Nation war Er ihnen gegeben worden), nur jene, die Ihn in Wahrheit durch Glauben in ihre Herzen aufgenommen hatten – für diese war Er gleichsam „zweifach gegeben“, und deshalb hatten sie Überfluss. Aber jene, die Ihn nicht im Glauben angenommen hatten, obwohl Er ihnen als der Messias gegeben war, „hatten“ Ihn nicht durch Glauben, und Er würde von ihnen genommen werden und anderen – den Nationen – gegeben werden. Für diese, die Christus verwarfen, sprach Er in Gleichnissen, damit. sie in ihren Herzen noch mehr verhärtet werden möchten, „damit sie nicht etwa … sich bekehren, und ich sie heile“. Sie fühlten sich nicht krank und brauchten keine Heilung: schrecklicher Zustand! So stand es um die Nation als Ganzes.

In Matthäus ist es das „Wort vom Reich“ (Vers 19), aber in Lukas ist es das „Wort Gottes“ (8,11).

Wiederum liegt in Matthäus die Betonung auf dem Verstehen des Wortes, während sie in Lukas auf dem Bewahren liegt (8,15) und in Markus auf dem Aufnehmen (4,20). So wird das Wort zuerst verstanden, dann aufgenommen, und immer bewahrt oder auf das praktische Leben angewandt.

Beim Vergleichen der drei Evangelisten ist außerdem zu bemerken, dass Markus von „dem Bösen“ spricht (Vers 19), womit er auf dessen Charakter im Allgemeinen hinweist; Markus sagt, alsbald kommt ,,der Satan“ (Vers 15), womit er auf dessen Charakter als Widersacher hinweist; und schließlich sagt Lukas, „Dann kommt der Teufel“, womit er auf den Feind als Ankläger hinweist.

Auch sehen wir, dass in Matthäus die Betonung auf dem Säemann liegt – „Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen“ (13,37); in Markus liegt die Betonung auf dem Werk des Säemanns – „Der Säemann sät das Wort“ ( 4,14 ); und in Lukas liegt die Betonung auf dem Samen – ,,Der Same ist das Wort Gottes“ (8,11 ). Man kann nicht anders, als den Herrn dieser kostbaren, inspirierten Berichte anzubeten, wenn man diese wundervolle Harmonie und dennoch den unterschiedlichen Charakter der Evangelien sieht!

Ill. Lukas: Schließlich kommen wir zu Lukas, wo es heißt, dass der kostbare Same „zertreten“ wurde (Vers 5) und dass er an einen Platz fiel, wo weder viel Erde noch Feuchtigkeit war (Vers 6). Weil aber das, was in die gute Erde fiel, in seinem innersten Wesen das reine Wort Gottes. war, konnte es nur volle Frucht bringen, was durch „hundertfältig“ ausgedrückt wird.«

(Cor Bruins, Er wohnte unter uns. Die göttliche Absicht in den Unterschieden der vier Evangelien, Neustadt: Paulus, 1992.)

________________________________________________________________________________

Übersichtsgrafiken für den synoptischen Vergleich

Die folgenden Grafiken für den synoptischen Vergleich stammen von grace@logikos.club (© 1990–2025). Sie dürfen gerne frei mit Quellenangabe verwendet werden.

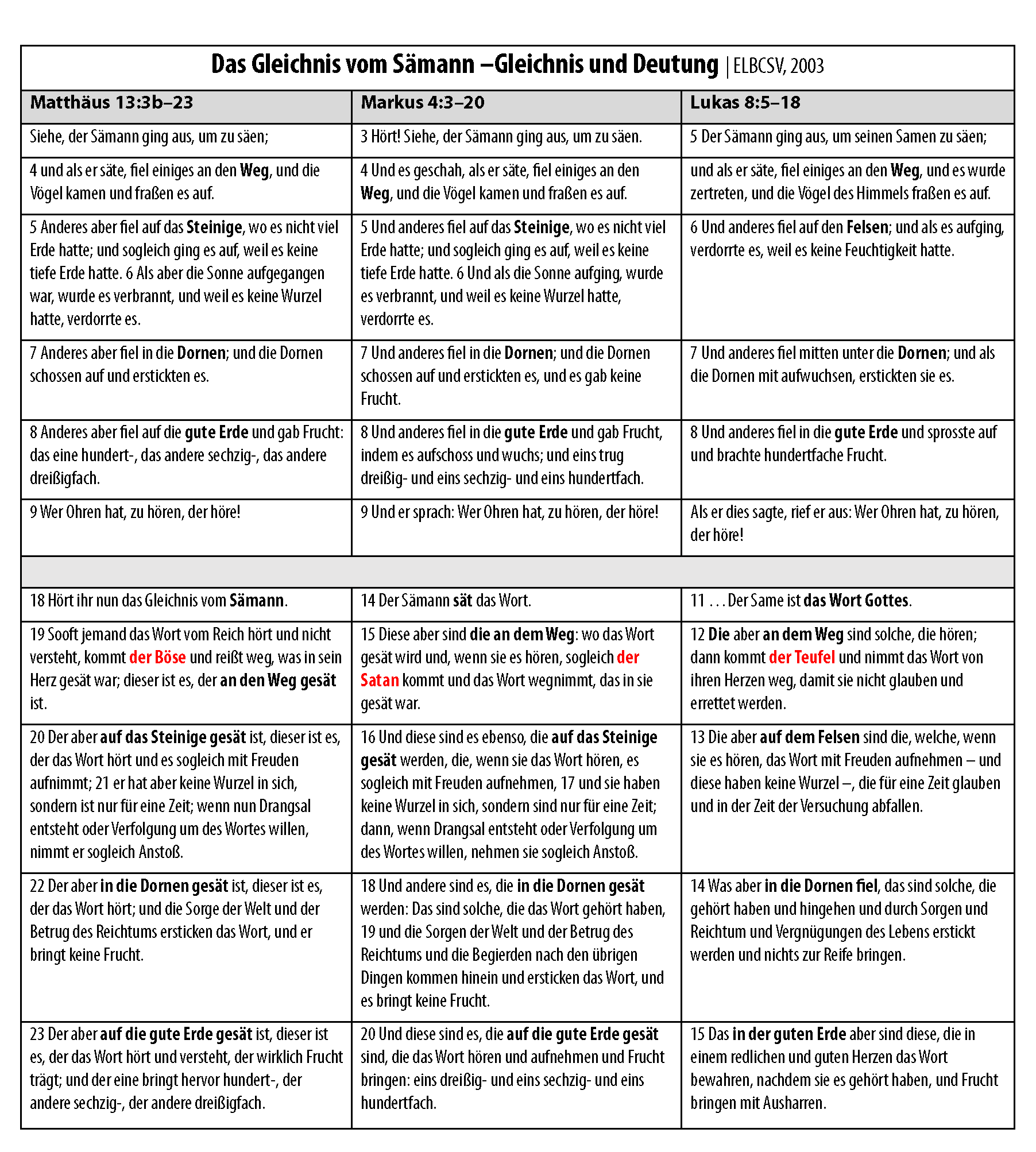

Ausgangspunkt der Textbeobachtung ist eine tabellarische Gegenüberstellung der synoptischen Texte (Gleichnis samt Erläuterung durch Jesus Christus) (Bild 1).

Endenote

[1] Das Passivum divinum ist eine theologische Sprachform im AT wie im NT, die es ermöglicht, über Gott zu sprechen, ohne seinen Namen zu verwenden. Dem bibelkundigen Leser war klar, dass der ungenannte Akteur der im Passiv genannten Tätigkeit Gott ist.