Als die Menschwerdung des Sohnes Gottes angekündigt wurde, war immer die Rede davon, dass er der Retter seines Volkes von ihren Sünden ist (Lukas 2,10). Das Kreuz hing von Anfang an über seinem ersten Kommen. Und so kam er in Niedrigkeit (Krippe) und Selbstentäußerung und ging bis in die Nacht des Kreuzes auf Golgatha (Philipper 2,5–8). Aber die gleichen prophetischen Schriften reden auch davon, dass dieser menschgewordene Sohn Gottes eines Tages zum zweiten Mal kommen wird, diesmal mit der Krone des obersten Königs und mit unbeschränkter Macht (Philipper 2,9–11; Offenbarung 19,11–16).

Der berühmte niederländische Maler Rogier van der Weyden (1399–1464), der vielen Kollegen seiner Zeit und Nachwelt Material geliefert hat, hat die Verbindung von Krippe und Kreuz geheimnisvoll in die Mitteltafel seines Altarbilds in der Kölner Kirche St. Columba (um 1455) integriert. Die Mitteltafel stellt die Anbetung des Kindes durch die „Heiligen Drei Könige“ dar, die beiden Altarflügel umrahmen diese Szene mit der Verkündigung Marias und der Darbringung Jesu im Tempel. Beide Ereignisse erwähnen die Sendung Jesu als Erretter/Heiland (im Magnifikat Marias: Lukas 2,47; im Lobpreis Simeons: Lukas 2,29–32). Oben über dem Kind steht symbolhaft die Kreuzigung des Heiland-Gottes an der zentralen Säule seines Geburtsortes, unten werden dem Kind königliche Huldigungsgeschenke zuteil. Wir sehen in einem Bild Krippe, Kreuz und Krone.

Das Werk Rogiers ist heute in der Alten Pinakothek in München (Inv. Nr. WAF 1189) anzusehen (Öl auf Eichenholz, ca. 140 cm x 153 cm).

Die selbe Verbindung zieht 70 Jahre später der venezianische Maler der Hochrenaissance Lorenzo Lotto (c. 1480–1556/7) mit seinem Bild Christi Geburt (1523). Das Ölgemälde (46 cm x 36 cm) ist in der National Gallery of Art in Washington, DC (USA) zu sehen (Accession No. 1939.1.288). Es trägt unten rechts die Signatur „L. Lotus. / 1523“.

Der italienische Barock-Maler Guido Reni (1575–1642; auch: Guidus Renus) lässt in seinem Bild Jesukind auf dem Kreuz schlafend das sanft ruhende Baby auf einem Kreuz liegen, wie auf einem Opferaltar, und erzeugt damit eine eigenartige Spannung, die den Betrachter zum Nachdenken herausfordert (43 cm x 33 cm; Öl auf Eichenholztafel).

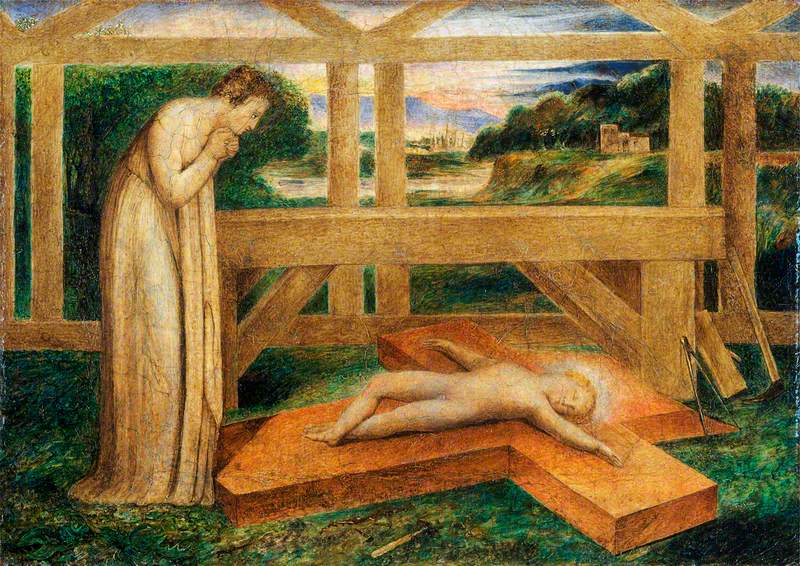

Viel später adoptierte der britische Maler William Blake (1757–1827) das Motiv mit seinem Bild The Christ Child Asleep on the Cross (Our Lady Adoring the Infant Jesus Asleep on the Cross), das im Victoria and Albert Museum in London zu sehen ist (ca. 1799–1800; 27 cm x 39 cm; Tempera auf Leinwand).

Auch andere Artisten haben dieses Motiv aufgegriffen.

- Bartolomé Esteban Murillo (1618–1682) Barockmaler aus Spaniens Goldener Zeit: El Niño Jesús dormido sobre la cruz.

Bild 1 (um 1660; Fairfax House, Castlegate, York, North Yorkshire, England)

Bild 2 (Museo del Prado, Madrid, mit Totenschädel

Bild 3 (Museums Sheffield)

Bild 4 (Louvre Paris; ca. 1670) - Mary Baker (aktiv 1842–1860) hat eines der Bilder Murillos in Öl auf Leinwand nachgemalt (Victoria and Albert Museum, London, ca. 1858), der rechte Arm des Kindes ruht auf einem Totenschädel.

Johann Adam Bernhard Ritter von Bartsch (1757–1821), österreichischer Künstler und Begründer der systematisch-kritischen Graphikwissenschaft, hat das Bild von Reni (s. o.) in einem Stich nachempfunden (12 cm x 15 cm; ca. 1780–1821) (Metropolitan Museum of Art, The Met Fifth Avenue, New York, NY). Neben seinem monumentalen wissenschaftlichen Werk hinterließ Bartsch auch ein künstlerisches Œuvre von ca. 600 Blatt, dabei auch Reproduktionen von Zeichnungen alter Meister. – Andere Quellen schreiben dieses Werk dem deutschen Künstler Johann Gottfried Bartsch (aktiv 1670–1690) zu.

Der Schriftzug rechts unten lautet: »ego dormio et cor meum vigilat« (Ich schlafe und mein Herz ist wach) aus dem Hohelied Salomos 5,2 (ELBCSV): „Ich schlief, aber mein Herz wachte“, was vielfach auch vertont wurde (Heinrich Schütz, Philipp Dulichius, Claudio Monteverdi, Francesco Bianciardi, Tiburtio Massaino u. a.).