Seit Jahrtausenden haben sich Christen darüber unterhalten und gestritten, wie Glauben und (Gute) Werke im christlichen Glauben zueinander stehen und miteinander gehen. Sogar der Reformator Martin Luther, der in der Rechtfertigungslehre des Neuen Testaments den Zentralartikel der christlichen Kirche sah, konnte mit der mahnenden Botschaft des Jakobus im Neuen Testament und seiner Aussage, dass die (guten) Werke zur Rechtfertigung führen, eher wenig anfangen.

Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? …

So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. …

Willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist?

Jakobus 2,14.17.20 (ELBCSV 2003)

Zu schnell wurde ein Gegensatz oder Widerspruch zwischen den Aussagen des Apostels Paulus und des Jakobus wahrgenommen oder behauptet. Beide sind jedoch in der Sache ohne jeglichen Widerspruch. Problematisch ist nur, wenn man den Begriff „Rechtfertigung“ beider Schreiber als identisch in der Blickrichtung ansieht. Beide Schreiber meinen mit „rechtfertigen“ dasselbe: „gerecht gesprochen zu werden“. Paulus spricht jedoch von der Rechtfertigung eines Sünders vor Gott und durch Gott alleine, während Jakobus von der Rechtfertigung eines Gläubigen durch seine Glaubenswerke angesichts einer beobachtenden Welt spricht: seine Glaubenswerke weisen seinen Glauben als echt aus.

Beide Glaubenslehrer stehen sich also nicht mit überkreuzten Klingen gegenüber, sondern sie verteidigen die selbe biblische Wahrheit Rücken an Rücken gegen unterschiedliche Feinde dieser Lehre: Paulus gegen jene, die mit eigener Frömmigkeit und Werken sich die Annahme bei Gott erarbeiten wollen, Jakobus gegen jene, die meinen, der rettende Glaube in Christus habe nichts mit einem entsprechenden Weg in guten Werken des Glaubens zu tun. Allerdings muss man festhalten, dass beide Schreiber beide Aspekte kennen und lehren. Wenden wir uns zuerst dem Fundamentalartikel der Rechtfertigung allein aus Glauben zu.

Die Schrift lehrt einstimmig die Rechtfertigung »allein aus Glauben«

Sowohl Paulus wie Jakobus halten einmütig und mit der selben zentralen Belegstelle der Schrift fest, dass die Gerechterklärung des Sünders durch Gott alleine auf der Grundlage des Glaubens (d. i. alleine mittels des Glaubens) erfolgt. Beide deuten auf das Glaubensvorbild Abraham und zitieren als Schriftbeleg 1. Mose 15,6:

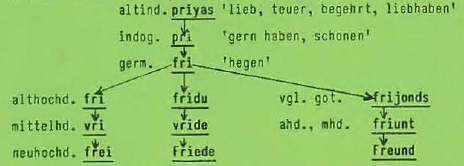

Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt: „Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet“, und er wurde Freund Gottes genannt.

Jakobus 2,23 (ELBCSV 2003)

Denn was sagt die Schrift? „Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.“

Römer 4,3 (ELBCSV 2003)

Etliche Jahre nach Jakobus schreibt der Apostel Paulus also, dass die Rechtfertigung des Sünders, also seine Für-gerecht-Erklärung seitens Gottes, eine exklusive Sache Gottes ist, die mittels des Glaubens und nur aufgrund des Glaubens, also unter Ausschluss der Anrechnung von Werken (»Gesetzeswerken«), erfolgt.

Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. … Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. …

Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet;

Römer 3,20a.28; 4,5 (ELBCSV 2003)

Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.

Epheser 2,8-9 (ELBCSV 2003)

Da die Rechtfertigung nach der Schrift »allein durch Glauben«geschieht, stellt dies sicher, dass alle Ehre allein Gott zukommt. Sind wir nicht aufgrund eigener Werke, sondern alleine durch das rettende Werk Jesu gerechtfertigt, dann gebührt alles Lob für unser Heil alleine Ihm. Die Absicht Gottes mit der Rechtfertigung ist also – wie bei allen anderen Aspekten des Evangeliums auch – die Offenbarung und Verherrlichung Gottes: Soli Deo Gloria.

Die reformatorische Position zu Glauben und Werken

Dieses »allein durch Glauben« haben die Reformatoren in ihren grundlegenden vier Exklusivpartikeln mit sola fide bezeichnet: Allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. Dies ist wegen der Altlasten der römisch-katholischen Theologie und der menschlichen Wesensneigung, sich durch eigene Anstrengungen den Weg in den Himmel zu bahnen und sich die Anerkennung seitens Gottes zumindest teilweise zu verdienen, nicht unwidersprochen geblieben.

Martin Luther erklärte 1531 in seiner Wittenbergschen Vorlesung über den Galaterbrief (1535 schriftlich gefasst von Georg Rörer aus seinen Mitschriften) folgendes über Glauben und Werke (zu Galater 2,19):

Daher sagen wir auch, daß der Glaube ohne Werke nichts und nichtig ist. Das verstehen die Papisten und Schwärmer so: der Glaube ohne Werke kann nicht rechtfertigen, oder der Glaube ohne Werke, wenn er noch so wahr ist, vermag nichts, wenn er nicht Werke hat. Das ist falsch. Aber ein Glaube ohne Werke, will sagen ein schwärmerischer Gedanke und ein leeres Geschwätz und ein Traum des Herzens, ein solcher Glaube ist falsch und rechtfertigt nicht.

Martin Luther, Der Galaterbrief. 2. Auflage. Göttingen: Vadenhoeck & Ruprecht, 1987. Textquelle digital.

Johannes Calvin war vielleicht der erste Reformator, der gegen die falsche römisch-katholische Lehre Stellung bezog, die das Konzil zu Trient (6. Sitzung Cum hoc tempore (1547) über die Rechtfertigung, 9. und 11. Kanon) wie folgt formuliert hatte:

9. Wenn jemand sagt, der Sündhafte werde allein durch den Glauben gerechtfertigt; so dass er damit versteht, es werde nichts anderes, das zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade mitwirke, erfordert, und es sei keinen Teils notwendig, dass er sich aus Antrieb seines Willens dazu vorbereite, und bereitsam mache, der sei im Bann.

11. Wenn jemand sagt, die Menschen werden gerechtfertigt entweder allein durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi, oder allein durch die Nachlassung der Sünden, mit Ausschluss der Gnade und der Liebe, welche durch den Heiligen Geist (Röm 5,5) in ihre Herzen ausgegossen wird, und ihnen innehaftet, oder auch, die Gnade, durch welche wir gerechtfertigt werden, sei nur eine Gunst Gottes, der sei im Bann.

Deutsche Textquelle: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Cum_hoc_tempore [16.02.2021]

Calvin schrieb im gleichen Jahr (1547) eine Antwort auf die Konzilsbeschlüsse und formulierte zum biblischen Zusammenhang von Glauben und Werken u. a. folgendes:

Ich möchte, dass der Leser versteht, dass wir, wenn wir in dieser Frage vom „Glauben allein“ reden, nicht an einen toten Glauben denken, welcher nicht durch die Liebe wirkt, sondern dass wir daran festhalten, dass der Glaube allein die Ursache der Rechtfertigung ist (Galater 5,6; Römer 3,22). Daher ist es allein der Glaube, welcher rechtfertigt, und trotzdem steht jener Glaube, welcher rechtfertigt, nicht alleine da: Genauso wie es allein die Hitze der Sonne ist, welche die Erde erwärmt, so ist doch die Hitze der Sonne nie alleine, weil sie beständig mit dem Licht verbunden ist.

Johannes Calvin, Antidote to the Canons of the Council of Trent, in: Henry Beveridge (Übs.). Tracts and Treatises in Defense of the Reformed Faith. 1851. Nachdruck (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1958) Bd. 3. S. 152. Übers. des Verf.

Eine weitere Spur davon kann man in der „Konkordienformel“ (Formula Concordia, 1580) nachvollziehen, welche einen Versuch darstellt, Zerwürfnisse beizulegen, die nach Luthers Tod zwischen der eher milden Melanchthonschen Richtung (Philippismus) und der eher streng lutherischen Richtung (Gnesiolutheraner) entstanden waren. Unter Artikel III. Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott wird Folgendes als rechtgläubig bestätigt:

8) Wir gläuben, lehren und bekennen, daß, obwol vorgehende Reu und nachfolgende gute Werk nicht in den Artikel der Rechtfertigung vor GOtt gehören, jedoch sol nicht ein solcher Glaube gedichtet werden, der bey und neben einem bösen Vorsatz zu sündigen, und wider das Gewissen zu handeln, seyn und bleiben könte; sondern nachdem der Mensch durch den Glauben gerechtfertiget worden, alsdann ist ein warhaftiger lebendiger Glaube durch die Liebe thätig, Galat. 5 [v. 6]. Also, daß die gute Werk dem gerechtmachenden Glauben allzeit folgen und bei demselben, da er rechtschaffen und lebendig, gewislich erfunden werden; wie er denn nimmer allein ist, sondern allzeit Liebe und Hoffnung bey sich hat. …

Formula Concordiae Epitome. Summarischer Begrif der streitigen Artikel, zwischen (…), Artikel III. Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, Punkt 8 (1577). Textquelle (Druck von Gebauer, Halle, 1747), S. 16 [850]. Betonung mit Unterstreichung ist im Original mit Sperrdruck geschehen. Fettdruck hinzugefügt.

Unter Artikel IV. Von guten Werken wird Folgendes hinzugefügt:

1) Daß gute Werke dem warhaftigen Glauben, wann derselbige nicht ein todter, sondern ein lebendiger Glaube ist, gewislich und ungezweifelt folgen als Früchte eines guten Baums.

2) Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß die guten Werke gleich so wol, wenn von der Seligkeit gefraget wird, als im Artikel der Rechtfertigung vor GOtt gänzlichen ausgeschlossen werden sollen, wie der Apostel mit klaren Worten bezeuget, da er also geschrieben: … Röm. 4. [v. 6.7.] Und abermals: … Ephes. 2. [v. 8. 9.] (…)

10) Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß den Glauben und die Seligkeit in uns nicht die Werke, sondern allein der Geist GOttes die Seligkeit durch den Glauben erhalte, des Gegenwärtigkeit und Inwonung die guten Werke Zeugen seyn.

Formula Concordiae Epitome. Summarischer Begrif der streitigen Artikel, zwischen (…), Artikel IV. Von guten Werken. Textquelle (Druck von Gebauer, Halle, 1747), S. 18–20 [852–854]. Betonung mit Unterstreichung ist im Original mit Sperrdruck geschehen. Fettdruck hinzugefügt.

Will man die biblische Lehre (wie sie im reformatorischen Glauben auch erfasst wurde) sehr vereinfacht mit prägnanten Formeln zusammenfassen, so mag dies so aussehen:

Zu verwerfen: Glaube + Werke = Rechtfertigung.

Festzuhalten: Glaube = Rechtfertigung + Werke

Der Glaube, mittels dessen Gott die Rechtfertigung ausspricht, ist stets ein Glaube, der als lebendiger Glaube auch entsprechende Glaubenswerke zeitigt. Fehlen solche Werke, obwohl Glaube behauptet wird, so lautet die biblische Diagnose: dieser Glaube ist tot, er rettet nicht.

Die Schrift lehrt einstimmig, dass rettender Glaube und Glaubenswerke wesensartig zusammen gehören

Man muss also klar zwischen Glauben und Werken unterscheiden, aber man darf und kann sie –wie die beiden Seiten derselben Münze– nicht voneinander trennen, ohne die ganze Sache zu verlieren.

Paulus wie Jakobus lehren, dass ein von jemand behaupteter Glaube ohne Werke tot und damit im Wesen (Jakobus: »in sich selbst«) nicht der rettende Glaube ist. Die Lebendigkeit (und damit Echtheit) des rettenden Glaubens wird sich stets beweisen in seiner von göttlicher Liebe motivierten Wirksamkeit:

So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot.

Jakobus 2,17 (ELBCSV 2003)

Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt.

Galater 5,5-6 (ELBCSV 2003)

Wegen dieses wesensartigen Zusammenhangs kann der Apostel Johannes diesen in seinem Ersten Brief in die Reihe seiner Gotteskind-Prüfsteine mit aufnehmen. »Ihn kennen« markiert den Empfang des ewigen Lebens (Gotteskindschaft), »seine Gebote halten« das Kindeswesen der Liebe gegenüber Gott, das sich im Gehorsam äußert (vgl. 5. Mose 6,4ff).

Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. (…)

Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer.

1. Brief des Johannes 2,3–5; 5,2–3 (ELBCSV 2003); vgl. 3,22.24

Weil die Lebensbekundungen des neuen Lebens in Christus kein Mechanismus ist, sondern nach Philipper 2,12–13 vielmehr ein wesenseigenes Wirken des glaubenden, gottesfürchtigen Menschen, zu dem er Dank Gottes Wirken in ihm sowohl motiviert als auch befähigt ist, sind diese Lebenserweise des Glaubenden wachstümlich und damit stets unvollkommen. (Ergänzend sei bemerkt, dass mit »euer eigenes Heil« nicht die ewige Errettung der Philipper gemeint ist, denn diese hatten sie offenbar: sie waren »Heilige in Christus Jesus« (1,1), es war ihnen von Gott geschenkt worden, »an ihn zu glauben« (1,29) und ihr »Bürgertum war in den Himmeln« (3,20). Paulus forderte sie angesichts ihrer großen internen Probleme als Gemeinde vielmehr dazu auf, diese in einer christusähnlichen Gesinnung von Demut und Liebe heilstiftend zu lösen.)

Daher, meine Geliebten, … bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern; denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen.

Philipper 2,12-13 (ELBCSV 2003)

Der Herr Jesus Christus selbst hat den organischen (wesensartigen) Zusammenhang zwischen Glauben und neuem Leben und zwischen neuem Leben und Frucht vielfach in seinen Gleichnissen und Predigten gelehrt. Besonders eindrucksvoll ist dazu sein erstes Gleichnis vom Sämann und den vier Ackerböden (Matthäus 13,3–9; 18–23; vgl. Markus 4,1–12; 13–20; Lukas 8,4–15). Anhaltende Frucht ist Beweis dafür, dass der Same empfangen (aufgenommen) wurde und lebendig ist. Kurzfristiges Aufblühen kann diesen Beweis nicht liefern. Die Frage nach der Quantität (Menge) der Frucht wird nur insofern angesprochen, als dass sie größer Null sein muss; ob sie »30-, 60- oder 100fältig« ist, ist Sache des Wachstums und Wirkungsgrades, jedoch keine Anfrage an die Echtheit (Qualität) der Frucht. (Damit ist auch der Fall des gläubigen Verbrechers neben Christus am Kreuz geklärt.)

Auch bei der Beurteilung von Menschen, die sich als Diener Christi ausgeben (im Dienst als Christen ausgeben), verordnet Christus seinen Nachfolgern zur Urteilsfindung die Beurteilung der »Früchte« dieser Arbeiter. Sein Argument setzt voraus, dass das Wirken eines Menschen stets in Übereinstimmung mit seinem Wesen ist, die Frucht eines Baumes identifiziert eindeutig den Baum. Der Kontrast ist hier nicht wie beim Sämann-Gleichnis zwischen (bleibender) Frucht und Fruchtlosigkeit, sondern zwischen guter und schlechter Frucht.

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.

Matthäus 7,16-20 (ELBCSV 2003)

Christus sprach auch das altbekannte Problem an, dass die Rede und das Bekenntnis eines Menschen nicht unbedingt mit seinem Wesen und seiner Realität in Übereinstimmung sein müssen. Das Phänomen der Heuchelei, des guten Scheins und des buchstäblichen Pharisäertums ist ja seit dem Sündenfall ein allen Menschen anhaftendes Übel. In seiner Argumentation macht der Herr Jesus deutlich, dass wir die Werke eines Menschen genau ansehen müssen, um sein Bekenntnis zu prüfen, das Sagen eines Menschen muss vom Tun her beurteilt werden, und zwar danach, ob es Ausdruck des Gehorsams gegen Gottes Willen ist:

Nicht jeder, der zu mir sagt: „Herr, Herr!“, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist.

Matthäus 7,21 (ELBCSV 2003)

Gegenüber den elf glaubenden Aposteln erklärt der Herr Jesus, dass das Geheimnis anhaltenden und sich steigernden Fruchtbringens die Lebensverbindung mit Ihm selbst ist (Johannes 15,1–8):

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun.

Johannes 15,5 (ELBCSV 2003)

Neuzeitliche Debatte

Aus der Geschichte des Volkes Gottes wissen wir, dass der Feind Gottes, der Ur-Lügner Satan, die Wahrheit immer gleichzeitig in beide Richtungen verfälscht, um sicher von der Wahrheit wegzuführen, egal, wie die jeweilige Neigung des Opfers seiner Verführung ist. Am Beispiel der Gemeinde in Korinth ist besonders gut zu beobachten, dass der Teufel seinen Irrtum immer in Paaren der Extreme serviert. C. S. Lewis (1898-1963) schrieb in Mere Christianity (dt.: Pardon, ich bin Christ): »Der Teufel versucht, uns ein Schnippchen zu schlagen. Er schickt der Welt die Irrtümer immer paarweise auf den Hals, in Paaren von Gegensätzen. Und er stiftet uns ständig dazu an, viel Zeit dadurch zu vertrödeln, nachzugrübeln, welches der schlimmere Irrtum sei. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Er baut auf unseren tiefen Unwillen gegen den einen Irrtum, um uns Schritt für Schritt in den anderen hineinzuziehen.«

Die biblische Mitte, die göttlich geoffenbarte Wahrheit nach „links“ und „rechts“ zu bewahren, ist also keine Sache, bei der wir uns schräge oder einseitige Blicke und Vorlieben erlauben dürfen. Bei den Korinthern kann man beispielsweise beobachten: Das Gottesgeschenk der Sexualität darf weder in grenzenloser Ausschweifung missbraucht noch in asketisch-philosophischer Verweigerung verachtet werden. Abusus non tollit usum.

Auch in der Frage, wie rettender Glaube und gute Werke zusammengehören, kann man auf beiden Seiten vom Pferd fallen:

(1) Die Einen verbinden Glauben und Werke so sehr, dass Rechtfertigung und Heiligung zu einem nicht unterscheidbaren Gemisch und Komplex werden, das den biblischen Grundsatz der Rechtfertigung allein aus Glauben verleugnet und die Rechtfertigung zu einem Prozess macht, den unsere Werke maßgeblich beeinflussen. Die Folge ist meist irgendeine Form der Gesetzlichkeit, also jenem Verständnis, dass unsere Werke zu unserem ewigen Heil beitragen. Dass die Schrift dies kategorisch ausschließt, wurde oben schon belegt. Die römisch-katholische Lehre hält bis heute an diesem Irrtum fest.

(2) Die Anderen trennen Glauben und Werke kategorisch so sehr, dass der wesensartige Zusammenhang zwischen beiden verleugnet wird. In den gnostisch beeinflussten Strömungen in der Christenheit führt dies zu einer Trennung der Dinge des Geistes („oben“, „geistlich“) von den Dingen des Fleisches („unten“, „irdisch“), wobei das Geistliche das Wesentliche und Wertvolle, das Irdische aber das Unwesentliche und Wertlose sei. Von dort ausgehend irrt man dann auseinandergehend entweder zur Zügellosigkeit (Antinomismus), weil das Irdische, Leibliche nichts mit dem Glauben zu tun habe, oder zu einem alles Irdisch-leibliche entsagenden und verachtenden Asketismus (häufig in den „geweihten Ständen“ anzutreffen). Es ist aber gleichartig falsch, einem Rasputin oder dem Trappistenorden zu folgen.

Die amerikanischen Evangelikalen haben sich in dieser Frage ebenfalls sehr grundlegend auseinander dividiert. Leider hat sich dieser Streit durch die Medien weltweit ausgebreitet.

(1) Die sog. „Non-Lordship-Salvation“-Richtung leugnet, dass der Erweis des rettenden Glaubens etwas mit einem Leben in Gottesfurcht und mit entsprechenden Glaubenswerken zu tun hat. Zu den Vertretern dieser falschen Richtung gehören bekannte Theologen wie Lewis Sperry Chafer (1871–1952), der Gründer und erste Präsident des renommierten Dallas Theological Seminary (DTS), und Charles C. Ryrie (1925–2016), Professor für Systematische Theologie dieser Hochburg des amerikanischen Dispensationalismus. Ryrie war auch Gastdozent an der Bibelschule Brake in Lemgo (1998–2004), seine Studienbibel (NT 1976, Gesamtbibel 1978, erweitert 1994, deutsch 2012) erfreute sich größter Auflagen und Verbreitung, besonders auch innerhalb der sog. Brüderbewegung (Plymouth Brethren, Elberfelder Brüder). Ryrie lehrte noch, dass die Echtheit des rettenden Glaubens in »gewissen Veränderungen« sichtbar wird: »Mit der Errettung gehen gewisse Veränderungen einher, und wenn ich einige dieser Veränderungen sehe, dann kann ich sicher sein, das neue Leben empfangen zu haben.« (Charles C. Ryrie: Hauptsache gerettet? Was Errettung bedeutet, Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg 1998, S. 150).

Zane Clark Hodges (1932–2008), Professor am DTS, formulierte die wohl extremste Trennung von Glauben und Werken in seiner Free Grace Theology. In dieser Radical No-Lordship Theology genannten Ansicht reicht eine rein intellektuelle Zustimmung zu gewissen Heilstatsachen völlig aus, um das ewige Heil zu erhalten. Abwendung von der Sünde, Lebensübergabe an Christus und Gehorsam gegenüber den neutestamentlichen Geboten sind nicht Teil des rettenden Glaubens, sondern gehören zum Bereich der (evtl. später noch folgenden) Nachfolge bzw. christlichen Lebensführung. Gläubige können dauerhaft in die Sünde zurückfallen und den Glauben sogar ganz aufgeben, ohne dass man daraus den Schluss ziehen dürfe, dass diese Person nicht gerettet war und ist. Diese Free Grace Theology wendet sich zurecht gegen den „Arminianismus“, der lehrt, dass dauerhafte Sünde oder Abfall vom Glauben den Verlust des ewigen Heils nach sich ziehe, aber sie wendet sich auch gegen die biblische Lehre, dass der hohepriesterliche Dienst Christi alle wahren Gläubigen bis zum Ende im Glauben erhalten wird (Lukas 22,32; 1. Korinther 1,8; vgl. Punkt 5 der Lehrregeln von Dordrecht). Der Inhalt des rettenden Evangeliums wurde von Hodge so weit eingeschränkt, dass man weder an das Kreuz noch an die Auferstehung Jesu glauben müsse, sondern nur noch an die Verheißung des ewigen Lebens. Alle Arten von Werken, vor der Neugeburt (was biblisch richtig ist) und nach der Neugeburt (was falsch ist) hätten mit dem rettenden Glauben nichts zu tun. Die 1986 gegründete Grace Evangelical Society (GES) vertritt diese radikalen Ansichten heute am deutlichsten.

(2) Die sog. „Lordship-Salvation“-Richtung hingegen behauptet, dass der Erweis des rettenden Glaubens etwas mit einem Leben in Gottesfurcht und mit entsprechenden Glaubenswerken zu tun hat. Der bekannteste Vertreter dieser Richtung ist der kalifornische Pastor John F. MacArthur (*1939), ehemaliger Präsident von The Master’s University, The Master’s Seminary und des Missionswerks Grace to You sowie Herausgeber der weit verbreiteten MacArthur Studienbibel (über 2 Mio. Kopien). Seine Zentralposition ist, dass das Evangelium, das Jesus Christus predigte, ein Aufruf zur gehorsamen Nachfolge (Jüngerschaft) ist, nicht nur eine Bitte, eine einmalige Entscheidung zu treffen oder einmal ein „Übergabegebet“ zu sprechen. Mit außerordentlicher Klarheit vertritt MacArthur die in der Reformation wiederentdeckte biblische Lehre, dass die Rechtfertigung des Sünders und mithin sein ewiges Heil allein aus Gnade, allein aus Glauben und allein in Christus zu finden ist. Eigene Werke fügen dem nichts hinzu, weder solche vor der Neugeburt, noch solche nach der Neugeburt von oben. Die Entkopplung des ewigen Heils vom Ruf und den Kosten der Christus-Nachfolge hingegen wird als „easy believism“ bezeichnet und als unbiblisch abgewiesen. Die Befreiung von den Gebundenheiten der Sünde geschieht nach der Heiligen Schrift vielmehr durch existentielle Übergabe des Lebens an Christus, was Umkehr vom tödlichen Weg (Lebensstil) des Sünders und wirkliche Freiheit des so geretteten Menschen bedeutet. Das »Wort des Glaubens« und der darauf beruhende, rettende Glaube schließt den Glauben an Christus als Retter wie auch an Ihn als Herrn mit allen rettenden Konsequenzen ein.

Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil.

Römer 10,8-10 (ELBCSV 2003)

Das Hören, Glauben und Gehorchen ist keine extern aufgepresste Haltung des Christen, sondern das innere Wesen des an Christus Glaubenden. Wer eines Seiner Schafe (geworden) ist, glaubt, hört und folgt dem Sohn Gottes:

…aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.

Johannes 10,26-28 (ELBCSV 2003)

Martin Luther hat es mit seinem ihm eigenen Duktus schön zusammengefasst:

Es reimen und schicken sich fein zusammen der Glaube und die guten Werke, […] aber der Glaube ist es allein, der den Segen ergreift, ohne die Werke, (der) doch nimmer und zu keiner Zeit allein ist.

Formula Concordia, Zweiter Teil, Solida Declaratio, Wiederholung und Erklärung etlicher Artikel Augsburgischer Konfession…, III. Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, Nr. 41. (Orig. Luther: »Bene conveniunt et sunt connexa inseparabiliter fides et opera; sed sola fides est, quae apprehendit benedictionem sine operibus, et tamen nun quam est sola.«) Textquelle.

Weiterführende Literatur

John F. MacArthur hat die theologische Auseinandersetzung ausführlich in mehreren Büchern dargestellt. Am deutlichsten wird die „Lordship Salvation“-Debatte von ihm im Buch The Gospel According to the Apostles: The Role of Works in the Life of Faith niedergelegt (Thomas Nelson, 2005, 266 Seiten, ISBN 978-0785271802). Weitere Abhandlungen MacArthurs über das biblische Evangelium sind folgende: The Gospel According to Jesus: What Is Authentic Faith? (Zondervan, 2009; dt.: Lampen ohne Öl, 2. Aufl., CLV, 2012); The Gospel According to Paul: Embracing the Good News at the Heart of Paul’s Teachings (Thomas Nelson, 2018); The Gospel according to God: Rediscovering the Most Remarkable Chapter in the Old Testament (Crossway, 2018).

Der Verführung, das biblische Evangelium dem modernen Menschen zeitgeistmäßig schmackhaft(er) zu machen, trat MacArthur in seinem Buch Hard To Believe (Thomas Nelson, 2010) entgegen (dt.: Durch die enge Pforte: Wie moderne Evangelikale den schmalen Weg breit machen. 4. Aufl., Betanien, 2016).

Joel R. Beeke und Steven J. Lawson haben die Lehraussagen des Apostel Paulus (Röm 3,21–28) und des Jakobus (2,14–26) zur Rechtfertigung ebenfalls gründlich untersucht und in ihrem Buch Glaube und Werke sind kein Widerspruch – Paulus und Jakobus über die Lehre der Rechtfertigung dargelegt (Waldems-Esch: 3L-Verlag, 2021, ISBN 978-3-944799-18-6). Gliederung und Leseprobe auf der Verlagsseite. Original: Root & Fruit: Harmonizing Paul and James on Justification (Free Grace Press, 2020, ISBN 978-1952599019).