Am 18. April 1521 stand der Wittenberger Professor und Reformator Dr. Martin Luther vor dem jungen römisch-deutschen König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Karl V. (1500–1558), der ihn zum Reichstag nach Worms eingeladen hatte. Dieser Reichstag ist einer der großen Wendepunkte der deutschen Geschichte. Er steht am Ende der verfassungsgebenden Reichsversammlungen, auf denen seit dem Wormser Tag von 1495 die zerrütteten Ordnungen des Reiches im Sinne der ständischen Gewalten neu verhandelt wurde (Paul Kalkoff, S. 6). Der Reichstag verhandelte also bedeutsame Sachen und tagte daher recht lange (27.01.–26.05.1521). Auch Vertreter des römischen Papstes waren anwesend, unter anderem Hieronymus Alexander, seit 1520 außerordentlicher Nuntius bei Karl V. Die römische Kirche wollte Karl V. bewegen, sich der Causa Luther anzunehmen und die Bannandrohungsbulle Exsurge Domino des Papstes gegen Martin Luther in Deutschland zu publizieren. Am 6. März 1521 lud Karl V. Luther mit Dreiwochenfrist ab Kenntnisnahme vor und sicherte ihm das freie kaiserliche Geleit zu. Reichsherold Kaspar Sturm übergab Luther die Vorladung am 29. März 1521. Die Zusicherung freien Geleits war natürlich in Erinnerung an das Schicksal des böhmischen Reformators Jan Hus einhundert Jahre vorher nicht überzeugend: Dieser wurde trotz entsprechender Zusicherung des deutschen Königs Sigismund nach dem Konzil zu Konstanz am 6. Juli 1415 nach langer Inhaftierung als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Trotz ähnlicher Gefahrenlage machte sich Luther mit Begleitern am 2. April 1521 auf den langen Weg von Wittenberg nach Worms.

Der Kaiser sprach nicht selbst mit dem vor ihm stehenden Luther. Soweit die gewählte Sprache Deutsch war, konnte er sowieso nur mittels Dolmetscher folgen. Er bediente sich eines Redners („Orator“), Johann von Eck, Offizial des Erzbischofs von Trier, also einem Vertreter der Gegenpartei Luthers. Überhaupt war der Kaiser derart entschieden gegen Luther voreingenommen, dass er bereits vor der Anhörung und ohne die Einwilligung der Stände ein „Sequestrationsmandat“ erlassen hatte (26/27. März 1521), das die Vernichtung der Schriften Luthers befahl und damit Luther schon im Voraus verurteilte. Johann von Eck stellte Luther am ersten Verhörtag 17. April 1521 (eine Disputation war von Luthers Gegenseite gar nicht vorgesehen) im Wesentlichen zwei Fragen: Ob die ausgelegten Schriften und Bücher die seinen wären und ob er diese widerrufe. Luther bejahte das Erste und verneinte das Zweite. Er verlangte und bekam daraufhin einen Tag Bedenkfrist.

Am 18. April 1521 wurden von Johann von Eck die Fragen des Vortags wiederholt. Luther antwortete nochmals ausführlich. Nach einer längeren Gegenrede von Ecks befragte dieser Luther abschließend nochmals, ob er seine Schriften widerrufe. Luther antwortete (auf Lateinisch) mit:

»… wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!«

Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe, Band II: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. [Der Reichstag zu Worms 1521]. Bearbeitet von Adolf Wrede. Gotha 1896.], Rede Luthers ab S. 551; siehe auch Nr. 80, S. 569–582. [Link digitale Kopie: https://archive.org/details/deutschereichst07kommgoog/page/n8/mode/2up]

Am 19. April 1521 gab Karl V. nach Verhandlungen mit den Reichsständen eine Erklärung ab, in der er sich zur tausendjährigen christlichen Tradition, zur Treue gegenüber Rom und zum Schutz der römischen Kirche bekannte. In Luther sah er nur einen Häretiker, gegen den vorzugehen sei. Dass sich jemand nur auf das Wort Gottes als letzter Instanz berief, war trotz Hus (u. a. Vorreformatoren) noch ungewohnt und aus Sicht der Herrschenden unakzeptabel und provokativ. Auf den Inhalt der Lehre Luthers ging der Kaiser nicht ein. Er war in den machtpolitischen Umwälzungen seiner Zeit zwischen den Reichsständen, dem Papst (Römisch-katholische Kirche, Kurie) und der um sich greifenden Reformation und deren Vertretern in Politik und Kirche stark gefordert und auch gefährdet. Der Reichstag hatte diese machtpolitischen Fragen bezüglich der Reichsreform als Hauptgegensstand, aber im Rückblick war die Causa Luther die alles überragende Frage des Reichstags zu Worms.

Es dauerte nur acht Jahre, bis auf dem Reichstag zu Speyer (19. April 1529) sechs Fürsten und die Bevollmächtigten von 14 Reichsstädten gegen die Reichsacht über Martin Luther und die Ächtung seiner Schriften und Lehre offiziell protestierten. Sie überreichten eine Protestationsschrift, aber der Leiter des Reichstags, Ferdinand I. (ab 1558 Kaiser des HRR), der seinen Bruder Kaiser Karl V. auf dem Reichstag vertrat, verweigerte die Annahme. Vielmehr wurde in der Schlusssitzung am 24. April 1529 nochmals die alte Reichsacht als geltendes Recht verlesen, die Protestation wurde mit keinem Wort erwähnt. Die „Protestanten“ nahmen dies so nicht hin, sondern verfassten am nächsten Tag das sog. Instrumentum Appellationis, in dem sie ihre Beschwerde gegen diesen Endbescheid des Reichstag (den sog. Reichsabschied) nochmals zusammenfassten.

Seitdem tragen die Anhänger der reformatorischen Bewegung die Bezeichnung „Protestanten“. Die grundlegende Argumentation Luthers begründet die Bezeichnung „Evangelische“, denn er beruft sich zuoberst und alleine auf das Evangelium, die Lehre Christi, die Heilige Schrift, welche Gottes Wort und damit –nach Aussage des Sohnes Gottes (Johannes 17,17)– die Wahrheit ist.

Luthers Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms (18. April 1521)

»Allergnädigster Herr und Kaiser!

Durchlauchtigste Fürsten! Gnädigste Herrn!

Ich erscheine gehorsam zu dem Zeitpunkt, der mir gestern abend bestimmt worden ist, und bitte die allergnädigste Majestät und die durchlauchtigsten Fürsten und Herren um Gottes Barmherzigkeit wollen, sie möchten meine Sache, die hoffe ich, gerecht und wahrhaftig ist, in Gnaden anhören. Und wenn ich aus Unkenntnis irgend jemand nicht in der richtigen Form anreden oder sonst in irgendeiner Weise gegen höfischen Brauch und Benehmen verstoßen sollte, so bitte ich, mir dies freundlich zu verzeihen; denn ich bin nicht bei Hofe, sondern im engen mönchischen Winkel aufgewachsen und kann von mir nur dies sagen, daß ich bis auf diesen Tag mit meinen Lehren und Schriften einzig Gottes Ruhm und die redliche Unterweisung der Christen einfältigen Herzens erstrebt habe.

Allergnädigster Kaiser, durchlauchtigste Fürsten! Mir waren gestern durch Eure allergnädigste Majestät zwei Fragen vorgelegt worden, nämlich ob ich die genannten, unter meinem Namen veröffentlichten Bücher als meine Bücher anerkennen wollte, und ob ich dabei bleiben wollte, sie zu verteidigen, oder bereit sei, sie zu widerrufen. Zu dem ersten Punkt habe ich sofort eine unverhohlene Antwort gegeben, zu der ich noch stehe und in Ewigkeit stehen werde: Es sind meine Bücher, die ich selbst unter meinem Namen veröffentlicht habe, vorausgesetzt, daß die Tücke meiner Feinde oder eine unzeitige Klugheit darin nicht etwa nachträglich etwas geändert oder fälschlich gestrichen hat. Denn ich erkenne schlechterdings nur das an, was allein mein eigen und von mir allein geschrieben ist, aber keine weisen Auslegungen von anderer Seite.

Hinsichtlich der zweiten Frage bitte ich aber Euer allergnädigste Majestät und fürstliche Gnaden dies beachten zu wollen, daß meine Bücher nicht alle den gleichen Charakter tragen.

Die erste Gruppe umfaßt die Schriften, in denen ich über den rechten Glauben und rechtes Leben so schlicht und evangelisch gehandelt habe, daß sogar meine Gegner zugeben müssen, sie seien nützlich, ungefährlich und durchaus lesenswert für einen Christen. Ja, auch die Bulle erklärt ihrer wilden Gegnerschaft zum Trotz einige meiner Bücher für unschädlich, obschon sie sie dann in einem abenteuerlichen Urteil dennoch verdammt. Wollte ich also anfangen, diese Bücher zu widerrufen – wohin, frag ich, sollte das führen? Ich wäre dann der einzige Sterbliche, der eine Wahrheit verdammte, die Freund und Feind gleichermaßen bekennen, der einzige, der sich gegen das einmütige Bekenntnis aller Welt stellen würde!

Die zweite Gruppe greift das Papsttum und die Taten seiner Anhänger an, weil ihre Lehren und ihr schlechtes Beispiel die ganze Christenheit sowohl geistlich wie leiblich verstört hat. Das kann niemand leugnen oder übersehen wollen. Denn jedermann macht die Erfahrung, und die allgemeine Unzufriedenheit kann es bezeugen, daß päpstliche Gesetze und Menschenlehren die Gewissen der Gläubigen aufs jämmerlichste verstrickt, beschwert und gequält haben, daß aber die unglaubliche Tyrannei auch Hab und Gut verschlungen hat und fort und fort auf empörende Weise weiter verschlingt, ganz besonders in unserer hochberühmten deutschen Nation. Und doch sehen sie in ihren Dekreten selbst vor, wie Distinctio 9 und 25, quaestio 1 und 9, zu lesen steht: Päpstliche Gesetze, die der Lehre des Evangeliums und den Sätzen des Evangeliums und den Sätzen der Kirchenväter widersprächen, seien für irrig und ungültig anzusehen. Wollte ich also diese Bücher widerrufen, so würde ich die Tyrannei damit geradezu kräftigen und stützen, ich würde dieser Gottlosigkeit für ihr Zerstörungswerk nicht mehr ein kleines Fenster, sondern Tür und Tor auftun, weiter und bequemer, als sie es bisher je vermocht hat. So würde mein Widerruf ihrer grenzenlosen, schamlosen Bosheit zugute kommen, und ihre Herrschaft würde das arme Volk noch unerträglicher bedrücken, und nun erst recht gesichert und gegründet sein, und das um so mehr, als man prahlen wird, ich hätte das auf Wunsch Eurer allergnädigsten Majestät getan und des ganzen Römischen Reiches. Guter Gott, wie würde ich da aller Bosheit und Tyrannei zur Deckung dienen!

Die dritte Gruppe sind die Bücher, die ich gegen einige sozusagen für sich stehende Einzelpersonen geschrieben habe, die den Versuch machten, die römische Tyrannei zu schützen und das Christentum, wie ich es lehre, zu erschüttern. Ich bekenne, daß ich gegen diese Leute heftiger vorgegangen bin, als in Sachen des Glaubens und bei meinem Stande schicklich war. Denn ich mache mich nicht zu einem Heiligen und trete hier nicht für meinen Lebenswandel ein, sondern für die Lehre Christi. Trotzdem wäre mein Widerruf auch für diese Bücher nicht statthaft; denn er würde wieder die Folge haben, daß sich die gottlose Tyrannei auf mich berufen könnte und das Volk so grausamer beherrschen und mißhandeln würde denn je zuvor.

Aber ich bin ein Mensch und nicht Gott. So kann ich meinen Schriften auch nicht anders beistehen, als wie mein Herr Christus selbst seiner Lehre beigestanden hat. Als ihn Hannas nach seiner Lehre fragte und der Diener ihm einen Backenstreich gegeben hatte, sprach er: «Habe ich übel geredet, so beweise, daß es böse gewesen sei.» Der Herr selbst, der doch wußte, daß er nicht irren könnte, hat also nicht verschmäht, einen Beweis wider seine Lehre anzuhören, dazu noch von einem elenden Knecht. Wieviel mehr muß ich erbärmlicher Mensch, der nur irren kann, da bereit sein, jedes Zeugnis wider meine Lehre, das sich vorbringen läßt, zu erbitten und zu erwarten. Darum bitte ich um der göttlichen Barmherzigkeit willen, Eure allergnädigste Majestät, durchlauchtigste fürstliche Gnaden oder wer es sonst vermag, er sei höchsten oder niedersten Standes, möchte mir Beweise vorlegen, mich des Irrtums überführen und mich durch das Zeugnis der prophetischen oder evangelischen Schriften überwinden. Ich werde völlig bereit sein, jeden Irrtum, den man mir nachweisen wird, zu widerrufen, ja, werde der erste sein, der meine Schriften ins Feuer wirft.

Es wird hiernach klar sein, daß ich die Nöte und Gefahren, die Unruhe und Zwietracht, die sich um meiner Lehre willen in aller Welt erhoben haben, und die man mir gestern hier mit Ernst und Nachdruck vorgehalten hat, sorgsam genug bedacht und erwogen habe. Für mich ist es ein denkbar erfreulicher Anblick, zu sehen, wie um Gottes Wort Unruhe und Zwietracht entsteht. Denn das ist der Lauf, Weg und Erfolg, den Gottes Wort zu nehmen pflegt, wie Christus spricht: «Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert; denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen wider seinen Vater usw.» Darum müssen wir bedenken, wie Gott wunderbar und schrecklich ist in seinen Ratschlüssen, daß nicht am Ende das, was wir ins Werk setzen, um der Unruhe zu steuern, damit anfängt, daß wir Gottes Wort verdammen, und so viel mehr einer neuen Sintflut ganz unerträgliche Leiden zustrebt. Wir müssen sagen, daß die Regierung unseres jungen, vortrefflichen Kaisers Karl, auf dem nächst Gott die meisten Hoffnungen ruhen, nicht eine unselige, verhängnisvolle Wendung nehme. Ich könnte es hier mit vielen Beispielen aus der Schrift vom Pharao, vom König Babylons und den Königen Israels veranschaulichen, wie sich gerade dann am sichersten zugrunde richteten, wenn sie mit besonders klugen Plänen darauf ausgingen, Ruhe und Ordnung in ihren Reichen zu behaupten. Denn er, Gott, fängt die Schlauen in ihrer Schlauheit und kehret die Berge um, ehe sie es inne waren. Darum ist’s die Furcht Gottes, deren wir bedürfen. Ich sage das nicht in der Meinung, so hohe Häupter hätten meine Belehrung oder Ermahnung nötig, sondern weil ich meinem lieben Deutschland den Dienst nicht versagen wollte, den ich ihm schuldig bin. Hiermit will ich mich Euer allergnädigsten kaiserlichen Majestät und fürstlichen Gnaden demütig befohlen und gebeten haben, sie wollten sich von meinen eifrigen Widersachern nicht ohne Grund gegen mich einnehmen lassen. Ich bin zu Ende …

Weil denn Eure allergnädigste Majestät und fürstlichen Gnaden eine einfache Antwort verlangen, will ich sie ohne Spitzfindigkeiten und unverfänglich erteilen, nämlich so: Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, daß sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun.

Gott helfe mir, Amen.«

Textquelle: https://www.projekt-gutenberg.org/luther/misc/chap008.html [Farb- und Fettdruck hinzugefügt]

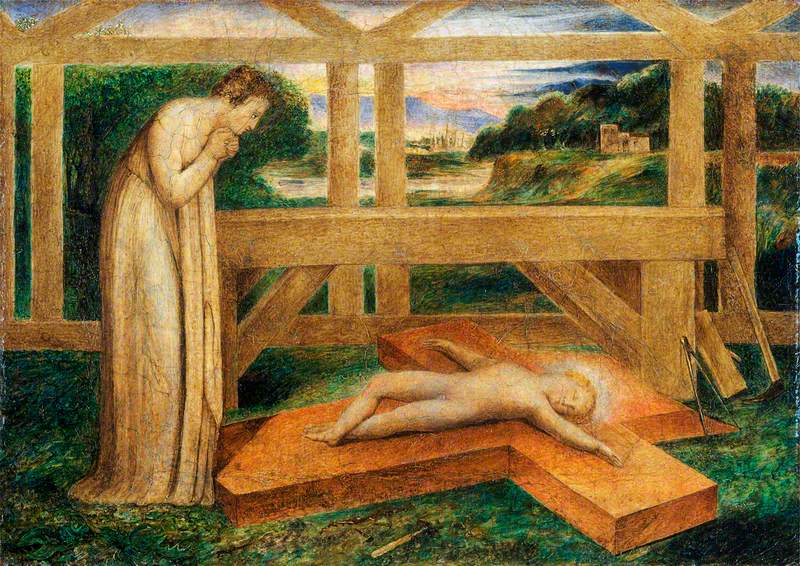

Bildquelle: Anton Werner (1843–1915), Luther at the Diet of Worms (1877), im Auftrag des Königreiches Preußen für die Aula der Kieler Gelehrtenschule. Erworben 1883, wegen Zerstörung eigenhändige Replik (1944), Staatsgalerie Stuttgart (Öl auf Leinwand, 66 cm x 125 cm, Inv. Nr. 876). (Digitalbild: wikipedia.de; gemeinfrei)

Literatur

- Paul Kalkoff, Der Wormser Reichstag von 1521 – Biographische und quellenkritische Studien zur Reformationsgeschichte. München und Berlin: R. Oldenburg, 1922.

- Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe, Band II [Der Reichstag zu Worms 1521]. Bearbeitet von Adolf Wrede. Gotha, 1896.