Hyper-Calvinism and Arminianism both result from the same problem:

Deutsch ungefähr so: »Hyper-Calvinismus und Arminianismus entstehen aus der selben Krankheit: Dass man nicht in der Lage ist, Spannungen auszuhalten.« | Gefunden hier: http://theoparadox.blogspot.com

A tension-deficient disorder.

John Caldwell über das »Auf dass jeder…« (Joh 3,16)

Ein Leser der Zeitschrift The Witness stellte dem Herausgeber John Caldwell (1839–1917) folgende Frage:

»Hat Gott verordnet, dass einige gerettet werden und andere verloren gehen, wenn Er doch in Seinem Wort so klar gesagt hat: „Wer auch immer an mich glaubt, hat ewiges Leben“?« (»Has God ordained some to be saved and some to be lost, when He has so clearly said in His Word [Joh 3:16], “whosoever believeth in Me hath everlasting life”? «)

Caldwell veröffentlichte einige auf diese Frage eingesandte Antworten und fügte dann in Übereinstimmung mit diesen selbst hinzu:

»Scripture [demonstrates] that God has ordained some to eternal life. Their names have been in the book of life “from the foundation of the world” (Rev 17:8, 13:8). They are chosen in Christ “before the foundation of the world” (Eph 1:4).

But we fail to find any such predestination of individuals to destruction. Certain scriptures may be adduced as apparently giving countenance to such a doctrine, but rightly understood they teach nothing of the kind.

It is evident that not only are all men lost, dead in sins by nature, but also that every man’s “free will” would decide for sin and against God. “The carnal mind is enmity against God.” The “free will” that is directed by such a mind and motive must be directed against God, against Christ, against the truth, against even the Gospel, seeing the Gospel reveals the righteousness of God as well as the grace of God, and can only be received by such as become subject to that righteousness (Rom 10:3) and confess themselves guilty before God (Rom 3:19).

In such a scene, where there is “none that understandeth”, “none that seeketh after God”, what does God do? He retires into His own sovereignty, and looking from that infinite majesty upon a world in which all were guilty, lost sinners, He says in His heart, “I will have mercy upon whom I will have mercy; and I will have compassion on whom I will have compassion” (Rom 9:15).

What about the rest? They are “endured with much long-suffering” (Rom 9:22). They are invited (Lk 14:17), they are besought (2Cor 5:20), they are commanded (Rom 16:26) to believe the Gospel, to accept salvation, to receive Christ, and in Him pardon and life. If, after all, they reject the gift of love, the responsibility is with them. God has abundantly proved that the obstacle lies not with Him, or in any doctrine of reprobation, but in the rebel will of man.

But … we must ever bear in mind that the Christian’s true place is that of the “little child”. Many problems there are that we are not, in our present infant state, capable of comprehending. It is ours to believe what God has said, whether we can reconcile the apparent discrepancies or not. Faith can rest in the assurance that God can and will cause to harmonize all apparent discrepancies and paradoxes in His own time. Many things that we know not, and cannot know now, we shall know hereafter.«

John R. Caldwell, The Witness, Oktober 1888, S. 159–160. Fettdruck hinzugefügt. Anmerkung: Mit „equal ultimacy“ wird das präziser beschrieben, was viele missverständlich (und oft missverstanden!) mit „Doppelte Prädestination“ bezeichnen.

Theologische Einordnung

Caldwell vertrat eine „gemäßigte calvinistische“ Sicht (moderated Calvinistic view) auf die Reichweite des Werkes Christi, wie wir sie auch bei den führenden Theologen der frühen Plymouth Brethren (englische „Brüderbewegung“), wie John N. Darby (1800–1882) und William Kelly (1882–1906), finden: universelle Sühnung und persönliche Stellvertretung (universal propitiation und particular substitution). Diese Sicht lässt sich nicht in die weitverbreitet vorherrschende Dichotomie von unlimited vs. limited atonement pressen. (Literatur: Mark R. Stevenson, Die Brüder und die Lehren der Gnade. Wie stand die Brüderbewegung des 19. Jahrhunderts zur calvinistischen Heilslehre? Bielefeld: CLV, 2019.)

Diese Sicht der frühen „Brüderbewegung“ auf das Erlösungs- und Sühnungswerk Christi liegt zwischen der Ansicht des Moses Amyraut (1596–1664), die analytisch „(amyrautscher) hypothetischer Universalismus“, nach dem Erfinder „Amyraultismus“ (meist nur engl. Amyraldism) oder einfach vulgo „4-Punkt-Calvinismus“ genannt wird, und der Sicht des „strikten Partikularismus“ oder vulgo „5-Punkt-Calvinismus“, bei der nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Intention des Erlösung-/Sühnungswerkes Christi als strikt auf die Erwählten begrenzt gesehen wird, also auf jene, „die ihm der Vater gegeben hat“ (vgl. Joh 6 und 17).

Manche bezeichnen diese Zwischenposition, die neben J. N. Darby und Wm. Kelly auch Caldwell einnahm, zur Unterscheidung als „calvinistischer Universalismus“. Es ist der Glaube, dass Christus in einem gewissen Sinn für alle Personen ohne Ausnahme gestorben sei (meist im Aspekt der gottgewandten Sühnung), dass sein Tod jedoch nur für jene und alle jene rettend wirksam sei, welche von Gott zur Rettung zuvorbestimmt (prädestiniert) wurden (rechtlich möglich aufgrund der persönlichen Stellvertretung, wirksam durch den Ruf und die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist) und daher alles Heilsnotwendige (aus Gnade) frei geschenkt bekommen, inklusive Buße, Glauben und Neues Leben. Das Opfergeschehen am „Großen Sühnungstag“ (Yom Hakippurim; Leviticus 16) dient hier mit seinen beiden Ziegenböcken als Typus –und insofern als Erklärung– dieser beiden Aspekte des Opfers Jesu am Kreuz. (Literatur: http://plymouthbrethren.org/series/6172)

Der sog. „englische hypothetische Universalismus“, für den John Preston, John Davenant und James Ussher stehen, lehrt, dass Gott ineffektiv (nicht zwingend wirksam) verordnet, dass alle Menschen gerettet werden. Weil Gott aber wusste, dass nicht alle Menschen glauben werden, verordnet er in einem zweiten Beschluss, alle jene effektiv (voll wirksam) zu retten, die er zur Rettung zuvorbestimmt (prädestiniert) hat. [http://calvinandcalvinism.com/?p=284]

Der sog. „amyrautsche hypothetische Universalismus“, für den John Cameron und Moses Amyraut stehen, lehrt, dass Gott zuerst beschlossen habe, allgemein Errettung durch Christus zu ermöglichen (bereitzustellen), und dann diesem Beschluss folgend weiter beschlossen habe, einige zum Heil zu erwählen. Dies war eine Umkehrung der infralapsarischen Ordnung der Beschlüsse Gottes vor aller Zeit, wie sie von vielen als biblisch geglaubt wurde: dass Gott zuerst beschlossen habe, einige zu retten und darauf (logisch) folgend dann die Rettung beschloss. Spannend war diese Umkehr im amyrautschen Verständnis, weil sie oberflächlich gesehen jener Ordnung entsprach, die Jakob Arminius und seine Nachfolger („Arminianer“) vertraten. Bei Amyraut war das Verständnis aber so, dass der Beschluss Gottes in zwei Phasen unterteilt war (s. o.) und beide sich auf die Errettung einiger bezogen.

Über den Autor

John R. Caldwell (1839–1917) stammt aus Dublin. Er war erfolgreicher Unternehmer (Caldwell, Young and Co., Silk Manufacturers) und fleißiger Verkündiger der biblischen Botschaft. Kirchlich lebte er in stürmischen Zeiten, in der die liberale Theologie Eingang fand in ehemals biblisch gegründete Gemeinden. Dies zwang ihn zu manchem Protest und Wechsel (u. a. Independent Church, Scottish Baptists, „Brüderbewegung“). Er war von 1876 bis 1914 Editor der Zeitschrift The Witness, die vor allem in der sog. „Brüderbewegung“ gelesen wurde. Er verwendete diese Zeitschrift zur Verkündigung der Grundlagen des biblischen christlichen Glaubens.

Warum die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen stets zusammengehen (müssen)

»Some who have manifested deep concern for the responsibility of man and have feared that the emphasis on God’s activity would crowd out the responsibility of man have proposed as the fundamental principle [of „Calvinism“] the combined thought of God’s sovereign decree and the responsibility of man, since they saw in Calvinism an emphasis upon both factors.

It is undoubtedly true that Calvinism does stress human responsibility to a very high degree. But again it would not be according to the genius of the Calvinist to place God’s sovereign decree and man’s responsibility, or any other aspect of man, on a level. God is to the Calvinist the first and last word, the primary thought always.

God’s sovereign decree and man’s responsibility do present themselves to the human mind as an apparent contradiction, an antinomy, a paradox, something which the mind of man fails to solve. This paradox, like the one of God’s transcendence and His immanence, or spirit and matter, the Calvinist readily adopts, even though he cannot solve it. However, he adopts this paradox, not because he holds to two coequal fundamental principles, God’s sovereignty and the freedom and responsibility of man, but just because he wants to let God be God.

He discovers that God in His written Word has stressed the responsibility of man, and that He is in no wise accountable for the sin of man, even though He is Ruler of all. It is just because the Calvinist would let God be God, that is, the final Authority for his thinking, even when his own logic fails to give an adequate account of things, that he accepts the full responsibility of man, as God has informed him in His Word. The sovereignty of God, it will then be seen, is a prior thought to the responsibility of man.«

H. Henry Meeter, The Basic Ideas of Calvinism (Grand Rapids: Baker Book House, 1939), Kap. I, S. 29–40.

Warum also müssen Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen stets zusammengehen? Weil Gottes Wort ganz klar beides lehrt und nirgendwo irgendeinen Widerspruch zwischen diesen beiden Wahrheiten benennt.

Wer hier eine Spannung wahrnimmt und diese einseitig auflösen will, leidet an Tension Deficient Disorder 😉

Was ist eigentlich „Calvinismus“? (I)

»There are, in the religious world, almost as many different shades, phases, kinds, and degrees, of Calvinism, as there are Calvinists, (or professors of the doctrines of Calvin,) and almost as many diverse opinions on the faith and character of the Reformer himself. …

Hendry H. Cole in seinem Vorwort zu: Calvin, John ; Cole, Hendry H.: Calvin’s Calvinism: A Treatise on the Eternal Predestination of God. London : Wertheim and Macintosh, 1856.

Calvinism is a designation, by which the doctrines of the sovereign grace of God have been distinguished for the last two centuries; but, more particularly and generally, for the last century. The term derives, of course, its descriptiveness, from the historical fact, that the eminent Swiss Reformer was the chosen servant of God, appointed by Him to proclaim and defend, more prominently than any cotemporary or antecedent witness, the sublime doctrines in question. Not that these stupendous truths originated with Calvin, but with God himself. They form an essential portion of the revelation of his Word. They are no more Calvinism, than Augustinism, or Lutherism, or Bucerism, or Cranmerism, or Latimerism: for they are Bibleism: and they are the ism of every saint, and true minister of Christ: they are the solidity and security of all true religion: they are the fast-hold of faith: they form a substantial ingredient in every true ministry of the Gospel: and they constitute an essential doctrine in the confession of every true Church of Christ.«

Von der Vermessenheit, Gott rechtfertigen zu wollen

»Der alte Drang der Vernunft, Maß aller Dinge zu sein, erhebt auch in unserem Theologisieren das Haupt. Gott soll sich selbst und sein Tun an unseren Normen ausweisen, soll sich vor unserem Forum rechtfertigen. Die Vernunft weiß, was gerecht ist, und Gott hat sich, will er sich nicht selbst disqualifizieren, nach diesem Kriterium (=Merkmal, Kennzeichen) zu richten. …

Der „gesunde Menschenverstand“ will Gott messen; wenn das nicht vermessen ist!

Gerät die Vernunft ins Theologisieren, wird sie „fromm“, so will sie (statt Gott anzugreifen) Gott verteidigen, gebärden sich als sein Advokat: Nein, sagt sie, nicht Gott ist Schuld; nicht an ihm liegt es, sondern am Menschen. Herr X hätte glauben sollen, aber er hat eben nicht „das Seine“ getan. So unternimmt es die Vernunft, „Gott zu entschuldigen und den freien Willen zu beschuldigen“ (LD 271/Mü 135). Sie will Gottes Handeln einsichtig und plausibel machen. Wem? Sich selbst, der Vernunft! Sie will nachweisen, wie „vernünftig“, „human“, „gerecht“ Gott doch handelt, will ihn nicht nur freisprechen, sondern ihm ein „Verdienstkreuz“ verleihen. Dabei merkt die verblendete Vernunft nicht, dass eine Verteidigung Gottes nicht weniger überheblich, ja gotteslästerlich ist, wie ein Angriff auf seine Ehre!

„Dahin kommt es, wenn wir mit menschlicher Vernunft Gott messen und rechtfertigen wollen, wenn wir die Geheimnisse der Majestät nicht ehrfürchtig verehren, sondern forschend in sie eindringen, dass wir, von Scheinruhm erdrückt, statt einer Entschuldigung tausend Gotteslästerungen von uns geben“ (LD 272f/Mü 137).

Freilich meint sie es gut, die Vernunft. Aber mit wem? Mit sich selbst! Sie merkt in ihrer Verblendung nicht, dass es ihr nur scheinbar um Gott geht, in Wahrheit aber um die Selbstbehauptung, um ihr eigenes Überleben. Denn das gäbe der Vernunft den Todesstoß, wenn sie vor der Souveränität (=Herrschaftsgewalt, Unabhängigkeit, Überlegenheit) Gottes ihre Waffen strecken müsste, gerade auch ihre scheinfrommen Verteidigungswaffen! Wenn sie sich so beugen müsste, dass sie alle ihre Normen und Ansprüche aus der Hand legte und Gott wahrhaft Gott sein ließe: Herr Gott, was „gerecht“, was „gut“ ist, das weißt und bestimmst du allein. Was du tust, das ist heilig, gerecht und gut! Nicht, weil ich es einsehen könnte, weil es mir plausibel wäre, sondern weil du GOTT bist („Glaube und Geist urteilen… dass Gott gut sei, und wenn er auch alle Menschen verdürbe“, LD 274/Mü 132).

Gerade bei der Erwählungsfrage geht es um die entscheidende Probe: Wollen wir recht bekommen in und bei Gott? Oder soll Gott endlich bei uns zu seinem Recht kommen? Können wir uns ganz Gott ausliefern, uns Gott ganz anheim geben – auf Gedeih und Verderb? Wenn Gnade wirklich Gnade ist, dann ist sie völlig frei und souverän, kann weder ergründet, noch auf irgend eine Weise gefordert werden. Einen Anspruch auf Gnade kann es nicht geben, das wäre reiner Widersinn! Ist Gnade reines, unvorhersehbares, ja undenkbares Wunder, dann kann es ihr gegenüber weder moralische („Verdienst“) noch intellektuelle („Vernunft“) Forderungen geben. Gerade an der Erwählungsfrage kommt es heraus, ob die Vernunft sich unter das Kreuz Christi beugt, ihr Todesurteil (Kreuz) auf sich nimmt, bedingungslos kapituliert und spricht: „Wir können’s (wollen’s) nicht ergründen, wir können (wollen) nur vertrauen.“ Da ist die Wiedergeburt geschehen: Da ist die Vernunft vom „Baum der Erkenntnis“ hin zum Kreuzesstamm geführt worden. Da gehen ihr die Augen auf:

„Es ist nicht unsere Aufgabe, das (die Geheimnisse der göttlichen Majestät) wissen zu wollen, sondern vielmehr, diese Geheimnisse anzubeten.“ Glauben heißt für Luther Deum justificare: Gott recht geben, nur ihm, ihm ganz und gar.«

Erwähnte Referenzen: LD = Luther deutsch (10 Bd., hg. von Kurt Aland 1957–1974); Mü = Münchener Lutherausgabe (6 Bd. plus 7 Ergänz.bd., 1948–1965).

Quelle: Siegfried Kettling: Was kann der menschliche Wille leisten? (Ennepetal: Mission zur Verbreitung des Wortes Gottes, 2013), S. 49–52. Textquelle: https://info2.sermon-online.com/german/SiegfriedKettling/Vom_Unfreien_Wille.pdf [abgerufen am 20.07.2020; Fett-, Farb- und Kursivdruck hinzugefügt]

Das o. g. Buch von Siegfried Kettling ist eine redaktionell gekürzte Ausgabe des dritten Kapitels Vom unfreien Willen des Buches Typisch evangelisch – Grundbegriffe des Glaubens vom gleichen Autor (TVG Brunnen/Brockhaus, 1992).

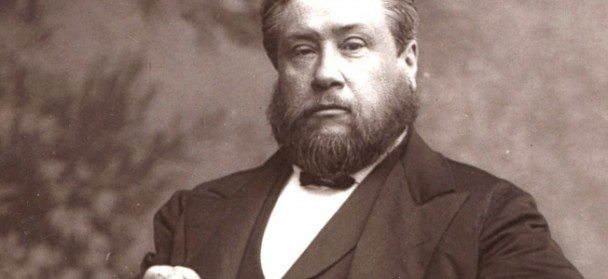

Spurgeon über das Miteinander der Wahrheiten von Gottes Vorherbestimmung und von des Menschen Freiheit

Charles Haddon Spurgeon (1834 – 1892) war kein Wankelmütiger oder Flüsterer, wenn es um die Verkündigung der biblischen Wahrheit ging. Tausende hörten ihm zu und Gott gebrauchte seine Predigt des Evangeliums, um unzählige Sünder zur Umkehr und zum Glauben zu rufen.

Natürlich erlebte Spurgeon auch die alte Kontroverse zwischen den falschen Heilslehren, wie sie sich in seinen Tagen darstellte. Er war selbst oft genug Ziel von Angriffen von „Arminianern“ wie „Hyper-Calvinisten“ sowie anderer Falschlehrer und Fehlgeleiteter. Für ihn war es jedoch eine Gewissenssache, also eine Sache direkt zwischen ihm und Gott, dass er das Evangelium Gottes ganz und gar so verkündigte, wie es die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift ausreichend, irrtumsfrei und autoritativ definiert. In einer Zeit, von er er klagte: »Manche Leute haben zwanzig verschiedene Heilsbotschaften („Gospels“) in ebenso vielen Jahren empfangen«, ging es ihm um die eine, »die alte Wahrheit«:

»Die alte Wahrheit, die Calvin predigte, die Augustinus predigte, die Paulus predigte, ist die Wahrheit, die ich heute predigen muss, wenn ich nicht treulos gegen mein Gewissen und gegen Gott handeln soll. Ich kann mir die Wahrheit nicht hinbiegen; ich habe auch noch nie davon gehört, dass mir erlaubt sei, die rauhen Kanten einer Wahrheit abzuschleifen. Das Evangelium von John Knox ist auch mein Evangelium. Der Donnerhall, der einst ganz Schottland erfüllte, muss auch in England wieder gehört werden.«

Schmuckzitat im Kapitelkopf von: Charles H. Spurgeon, A Defense of Calvinism, in: Charles H. Spurgeon, The autobiography of Charles H. Spurgeon, Bd. 1, S. 167–178, Kap. XVI.

In seiner „Verteidigung des Calvinismus“ spricht Spurgeon nicht die Summe dessen an, was Calvin je gelehrt und vertreten hat, sondern was man damals unter dieser Bezeichnung verstand: die Heilslehre (Sühnung, Erlösung usw.), wie sie die reformierten Glaubenden bekannten und glaubten.

Ein Hauptpunkt der Streitigkeiten zwischen den Jahrhunderte alten Parteien der „Arminianer“ und der „Calvinisten“ ist das Verständnis davon, wie sich die Souveränität Gottes in der Vorherbestimmung (Prädestination) und die Verantwortung des Menschen für seine freien Entscheidungen, Worte und Taten in der Heilsfrage darstellen, ob und ggf. wie diese „sich vertragen“ oder ob hier vielmehr ein unlösbarer Widerspruch vorliege. Spurgeon beantwortet diese Frage mit klaren Worten:

»Das System der Wahrheit (»system of truth«), das in der Heiligen Schrift offenbart wurde, entspricht nicht einer einzigen Geraden, sondern zwei solcher Linien gleichzeitig. Zum Beispiel lese ich in einem Buch der Bibel: „Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ [Offenbarung 22,17]. Trotzdem werde ich in einem anderen Teil des selben inspirierten Wortes belehrt, dass „es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott [liegt]“ (Römer 9,16). Ich sehe an der einen Stelle, dass Gott in seiner Vorsehung über allem thront, und trotzdem sehe ich an anderer Stelle unausweichlich, dass der Mensch so handelt, wie es ihm gefällt, und dass Gott des Menschen Handlungen in großem Maß dessen freien Willen überlassen hat.

Wenn ich nun behaupten würde, dass der Mensch in seinem Handeln so frei sei, dass Gott die Handlungen des Menschen nicht im Griff hätte, dann wäre ich gefährlich nahe an den Atheismus abgedriftet. Wenn ich andererseits behaupten würde, dass Gott alle Dinge so beherrsche, dass kein Mensch mehr so frei sei, um für sein Tun verantwortlich zu sein, dann befände ich mich sogleich im Antinomianismus [dem Glauben, dass der Christ überhaupt kein moralisches Gebot zu beachten habe] oder im Fatalismus [dem Glauben, alles sei unvermeidlich und schicksalshaft durch ein universelles, unpersönliches Prinzip vorherbestimmt].Ich kann beide Tatsachen: 1. dass Gott zuvorbestimmt (prädestiniert), und 2. dass der Mensch trotzdem verantwortlich ist, sehr klar erkennen. Manche glauben, dass diese Tatsachen inkonsistent und einander widersprüchlich seien. Wenn ich jedoch in einem Teil der Bibel sehe, dass alles vorherbestimmt ist, dann ist dies die Wahrheit. Und wenn ich in einem anderen Teil der Schrift sehe, dass der Mensch für alle seine Taten verantwortlich ist, dann ist das ebenfalls die Wahrheit. Es ist alleine meine Torheit, die mir erlaubt vorzustellen, dass diese beiden Wahrheiten der Schrift je einander widersprechen könnten. Ich glaube zwar nicht, dass diese beiden Wahrheiten auf irgendeinem irdischen Amboss in eins geformt werden könnten, aber sie werden sicherlich in der Ewigkeit eins sein. Diese beiden Linien sind zwar eng, aber so parallel, dass der menschliche Geist ihnen soweit ihm möglich nachspüren kann, ohne je zu entdecken, dass sie zusammenlaufen. Aber sie laufen sicher zusammen, und sie werden sich irgendwo in der Ewigkeit verbinden, nahe am Thron Gottes, aus dem alle Wahrheit entspringt.«

Charles H. Spurgeon, A Defense of Calvinism, in: Charles H. Spurgeon, The autobiography of Charles H. Spurgeon, Bd. 1, S. 167–178, Kap. XVI (Kapitelkopf). Ebenso: Charles H. Spurgeon, A Defense of Calvinism, (Banner of Truth, Nachdruck 2008). Fett- und Farbdruck hinzugefügt.

[http://www.romans45.org/spurgeon/calvinis.htm oder: https://www.princeofpreachers.org/spurgeon-sermons/a-defense-of-calvinism; 11JUL2020]

Vertiefende Literatur

- Donald A. Carson, Divine Sovereignty and Human Responsibility: Biblical Themes in Tension (Atlanta: John Knox, 1981). Dies ist eine revidierte und vereinfachte Form seiner Dissertation, Predestination and Responsibility: Elements of Tension-Theology in the Fourth Gospel Against Jewish Background (Cambridge, 1975).

- Wolfgang Nestvogel, Erwählung und/oder Bekehrung? – Das Profil der evangelistischen Predigt und der Testfall Martyn Lloyd-Jones (Dissertation an der Theologischen Fakultät der Uni Erlangen/Nürnberg; auch: Shaker Verlag, 2001), 600 Seiten.

Spurgeon versus Hyper-Calvinismus

Iain Murray zieht in seinem Buch Spurgeon v. Hyper-Calvinism vier Lehren aus dem Konflikt mit den Hyper-Calvinisten:

1. „Echtes evangelisches Christentum hat nie einen exklusiven Geist. Jede Sicht auf die Wahrheit, welche wahre Katholizität [Allgemeingültigkeit, alle Christen im Blick habend] untergräbt, ist von der Schrift abgewichen.“ Spurgeon widersprach den Hyper-Calvinisten, die „den Glauben an die Auserwählung zu einem Teil des rettenden Glaubens machten und damit entweder das Christsein aller bekennenden Christen, die nicht so glaubten, leugneten, oder einem solchen Bekenntnis zumindest mit viel Misstrauen begegneten“.

2. Spurgeon „wollte, dass sowohl die göttliche Souveränität als auch die menschliche Verantwortung aufrecht erhalten bleiben; wenn es jedoch um die Verkündigung des Evangeliums geht, so glaubte er, dass es notwendig sei, sich mehr auf die Seite der Verantwortlichkeit des Menschen zu konzentrieren. Die Hyper-Calvinisten neigten zur Ansicht, dass ein Sünder erst die Theologie verstehen solle, bevor er an Christus glauben könne.“

3. „Diese Kontroverse deutet darauf, dass wir echte Demut vor Gott nötig haben. Sie erinnert uns zwingend an Fragen, über die wir nur sagen können: »Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis [FN: w. ist erhaben, so dass wir nicht erkennen].« (Hiob 36,26).“ „Es ist zu befürchten, dass scharfe Auseinandersetzungen zwischen Christen über diese Themen zu oft aus einem falschen Vertrauen in unser Denken und unsere Fähigkeit zu logischen Schlussfolgerungen entstanden sind.“ Spurgeon sah, „wie ein System, das alles der Gnade Gottes zuzuschreiben suchte, selbst zu viel Vertrauen in die Kräfte des menschlichen Verstandes setzte.“

4. „Die Schlussfolgerung muss lauten: Wenn der Calvinismus aufhört, evangelistisch zu sein, wenn er sich mehr mit der Theorie als mit der Errettung von Männern und Frauen befasst, wenn die Akzeptanz von Lehren wichtiger zu werden scheint, als die Akzeptanz Christi, dann ist er ein aus der Form geratenes System geworden und verliert unausweichlich seine Anziehungskraft.“

Iain H. Murray, Spurgeon v. Hyper-Calvinism (Edinburgh, 1995), S. 110-122. Fettdruck hinzugefügt.

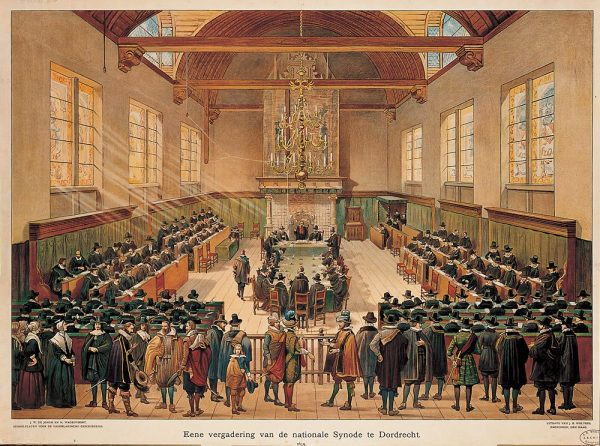

400 Jahre Synode in Dordrecht

Vor vierhundert Jahren saßen im holländischen Dordrecht (auch: Dordt, Dort) von November 1618 bis Frühjahr 1619 rund einhundert Vertreter verschiedener nationaler Kirchen zu Beratungen bei der ersten und einzigen gesamteuropäischen Synode der Reformierten zusammen. Das Ergebnis dieser europaweiten Synode wurde in der sog. „Lehrregel von Dordrecht“ zusammengefasst. Gekürzte (und oft verfälschte) Zusammenfassungen der Lehrregel werden bis heute unter der moderneren Bezeichnung „Die fünf Punkte (des Calvinismus [1])“ oder dem Akronym „TULIP“ [2] diskutiert. Der vierhundertste Geburtstag der Lehrregel wurde 2019 in den Niederlanden feierlich begangen, in Deutschland blieb er in den protestantischen Glaubenskreisen eher unterbelichtet, zumal sich in den letzten Jahrzehnten in den protestantischen Freikirchen eine ausgeprägt anticalvinistische Kultur breitgemacht hat.

Die Reformation war damals schon einhundert Jahre alt, die gegensätzlichen Glaubensüberzeugungen der alten Römisch-katholischen Kirche und der Reformatorischen Kirchen hatten sich bis in die weltlichen Herrschaftsstrukturen hinein verfestigt. Glaubensstreit war meist auch politischer Streit und vice versa. Mithin war Glaubensstreit auch Bedrohung für die Einheit im Staat. Wer würde gewinnen: Die Reformation oder die Gegenreformation? Aus der zunächst akademischen Debatte wurde ein bedeutender theologischer Streit, der sich ausweitete und die Kirche zu spalten drohte. Die Spannung in der niederländischen Gesellschaft wurde so groß, dass ein Bürgerkrieg eine ernste Möglichkeit darstellte.

Der konkrete Streit war durch Nachfolger des Leidener Professors für Theologie, Jacobus Arminius (lat. für Hermanszoon, 1559/60–1609) entstanden. Diese sog. „Remonstranten“ („Protestler“) forderten um 1610 eine Revision der reformierten niederländischen Bekenntnistexte, da sie abweichende Ansichten zum Heidelberger Katechismus und dem Niederländischen/ Belgischen Glaubensbekenntnis entwickelt hatten, den beiden verbindlich geltenden Glaubensbekenntnissen. Entsprechend den röm.-kath. Auffassungen von verdienstvoller Gnade und menschlicher Mitwirkung an der Rechtfertigung (Vermischung von Rechtfertigung mit Heiligung) wurde von den Remonstranten das Mitwirken des Menschen an seinem Seelenheil wichtig. Die Zentralität und Souveränität Gottes als Retter war ihnen zusehend anstößig geworden, denn er stelle Gott als Tyrann dar. So formulierten sie fünf Positionen, die dann von der Synode diskutiert und in der Lehrregel systematisch in fünf „Lehrstücken“ mit jeweils positiven Artikeln der Lehre und negativen Verwerfungen der Irrtümer insgesamt zurückweisend beantwortet wurde.

Es ist still geworden um die Synode von Dordrecht. Das liegt natürlich auch an den Lehrsätzen, die damals verabschiedet wurden. Für die Mehrzahl der Evangelikalen sind die „Lehrstücke“ inhaltlich und vom Wortlaut her weitgehend fremd geworden. Man kennt sie meistens nur noch aus polemischen Darstellungen der sog. „Fünf Punkte (des Calvinismus)“ aus anticalvinistischer Quelle. Die beständigen Bemühungen zur Re-romanisierung des Glaubens sind auch nach 400 Jahren noch wirksam und erfolgreich. Der Zeitgeist des „Der Mensch im Mittelpunkt“, der Götze des „[absolut] freien Willens“ und die individualistische Kultur des Westens liefern ideologischen Rückenwind.

Wo die Heilige Schrift nicht die alleinige Basis und Quelle unserer Gedanken und unseres Glaubens bildet, und das war das Anliegen der Reformatoren, machen sich schleichend allerlei andere Gedanken breit. Martin Luther sagte es mit der ihm eigenen kräftigen Sprache: „Wer nicht die Heilige Schrift hat, muss sich mit seinen [eigenen] Gedanken begnügen. Wer keinen Kalk hat, mauert mit Dreck.“ (vgl. Jesaja 55,8).

Für eine wieder größer werdende Anzahl von Menschen und Gemeinden beschreiben die „Lehrsätze“ (engl. canons) die „Lehren der Gnade [Gottes]“ (engl. „Doctrines of Grace“). Sie sehen in der Heiligen Schrift überall das großartige, sich Selbst verschenkende Wesen Gottes, der rechtmäßig verdammten Sündern durch das Opfer seines eigenen, allerliebsten Sohnes die Erlösung von Sünden und Schuld erkauft hat. Das ist mehr, als die beste Gerechtigkeit liefern konnte. Das ist Gnade. Das ist großartig und anbetungswürdig! Der Erlöste wird darüber ein Mensch der Freude und der Anbetung. Er hat auch allen Grund dazu! Mit Paulus erfasst er als summa und finis des Evangeliums, dass »von ihm und durch ihn und für ihn alle Dinge sind«. Daher erfüllt es den Glaubenden zutiefst, diesem Gott ewig alle Ehre zu geben: »Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.« (Römer 11,36).

Anmerkungen

[1] Der reformierte Glaube („Calvinismus“) bestand noch nie aus nur „5 Punkten“, gar aus den unter „TULIP“ dargestellten fünf Punkten. Schon vorher waren die 129 Fragen und Antworten des Heidelberger Katechismus und das Niederländisch/Belgische Glaubensbekenntnis mit seinen 37 Artikeln verbindlich (das wären also zumindest 166 „Punkte“!). Die Lehrregel von 1619 mit ihren fünf Lehrstücken fügt diesen beiden Bekenntnisschriften nichts Neues hinzu, sondern wurde nur als Anwendung und Klarstellung des bestehenden reformatorischen Glaubens bezüglich der abweichenden Aussagen der Remonstranten verstanden. Nach der Synode wurde die Lehrregel dem verbindlichen Glaubensbekenntnis hinzugefügt (damit wären es 171 „Punkte“!). – Auch das 1647 folgende englische Glaubensbekenntnis („The Westminster Confession of Faith“– Larger Catechism) enthält 196 (!) Fragen und Antworten, die kürzere Version von 1648 immer noch 107 Fragen und Antworten.

[2] Das Akronym „TULIP“ wurde wahrscheinlich erst 1905 von dem presbyterianischen Pastor und Theologieprofessor Cleland McAfee erfunden. Und weil tulip im Englischen für Tulpe steht, habe es etwas mit den Niederlanden zu tun. Das ist aber eher „getretener Quark“ (Goethe). „TULIP“ stammt jedenfalls sicher nicht von der Dordrechter Synode. Insofern ist es zumindest ein Anachronismus, wenn die „Lehrregel“ von vor 400 Jahren praktisch mit dem „TULIP“ des 20. Jahrhunderts gleichgesetzt wird. Meist geht eine Missrepräsentation und Verzerrung der theologischen Inhalte damit einher.

Leseempfehlungen

Die Lehrregel von Dordrecht, zusammen mit dem Heidelberger Katechismus und dem Niederländischen Glaubensbekenntnis, findet man in deutscher Sprache bei der SERK Heidelberg (Verein für Reformation in Deutschland e. V., 2010; PDF). – Die Lehrregel ist für die Kirche geschrieben worden, also nicht-akademisch, sie sind gut verständlich.

Eine gut lesbare Darstellung der „Weichenstellung in Dordrecht“ mit geschichtlichem Abriss und einer kurzen Besprechung der „Fünf Punkte“ liefert Holger Lahayne auf seinem Blog.

CREDO Magazine (Vol. 9, Issue 3, 2019), zu lesen auf deren Website.

Soli Deo Gloria – Ein Beitrag zum Reformationsjubiläum

Mitschrieb eines Vortrags von Dr. Steven J. Lawson auf der Reformationskonferenz 2017, Wittenberg, 21.05.2017

Denn von ihm

Römerbrief 11,36 (ELBCSV 2003)

und durch ihn

und für ihn sind alle Dinge.

Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit!

Amen.

»Mit dem Thema Soli Deo Gloria betreten wir heiligen Boden. Unser Leittext ist Römerbrief 11,36: „Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.“ Wir wollen uns auf diesen Vers konzentrieren und tief in ihm graben. Unser Ziel ist, darin die Größe und Herrlichkeit unseres Gottes zu erkennen.

Der Kronjuwel und Diamant der fünf Solas ist dieses fünfte Sola: Soli Deo Gloria, „Gott allein [sei] die Ehre“. Alles im Römerbrief führt hinauf zu diesem Vers, und auch alles in unserer Theologie steigt hinauf zu dieser höchsten Stufe, diesem Gipfel. Soli Deo Gloria ist der absolute Höhepunkt, der Mount Everest, aller fünf Solas. Alles ist inbegriffen in diesem fünften Sola. Die ersten vier Solas sind wie Treppenstufen, die hinführen, diese höchste Spitze zu erreichen. Nur eine Rettung, die sich alleine in der Heiligen Schrift gründet, die alleine durch die Gnade und allein mittels des Glaubens und allein in Christus geschieht, hat zum Ergebnis, dass Gott allein die Ehre bekommt. Jede andere Theologie beraubt Gott seiner Herrlichkeit. Einzig diese Theologie gibt Gott die größte Ehre und Herrlichkeit. Wir können über die fünf Solas so denken: Sie sind ein großer Tempel der Wahrheit. Das massive Fundament dieses Tempels ist das Sola scriptura: alles basiert auf dem einen Fundament der Heiligen Schrift. Drei wuchtige Säulen stehen auf diesem Fundament, nämlich dass Rettung allein durch die Gnade, allein mittels des Glaubens und allein in Christus ist. Diese Aussage ist die prägnanteste Kurzdarstellung des Evangeliums, die es gibt. Wenn diese massive Grundlage gelegt ist und diese wuchtigen Säulen fest aufgerichtet sind, dann deutet die Dachlinie darüber zum Himmel und gibt Gott allein die Ehre. Wenn es aber einen Sprung oder eine Bruchkante im Fundament gibt und Traditionen und Menschenmeinungen in diesem Fundament Platz bekommen, oder es irgendwelche Risse und Brüchigkeiten in einer der drei Säulen gibt, dann bricht die Dachlinie zusammen und zeigt nicht länger direkt hinauf zu Gott. Erst wenn die ersten vier Solas fest an ihrem Platz sind, geben sie wahrhaftig Gott allein die Ehre.

Dieser eine Vers aus Römer 11 bildet den Abschluss der Kapitel 1 bis 11 des Römerbriefes. Er wurde nicht zufällig dort platziert, sondern ist vielmehr die Schlussfolgerung alles dessen, was Paulus bis dahin gesagt hatte, er steht dort als Schwerpunkt und Höhepunkt des Textes. Hier haben wir das Große Crescendo der Darlegung des Evangeliums durch Paulus vor uns. Dieser Vers ist die Spitze dieses Tempels, die oberste Sprosse auf der Leiter der Wahrheit, die höchste Stufe auf der Treppe des Evangeliums, das größte Diadem in der Krone auf Gottes Haupt: Gott alleine sei alle Ehre und Herrlichkeit. Es geht nicht um deine Kirche, Gemeinde oder Denomination, es geht nicht um deinen Dienst oder deine Sache, sondern es geht letztlich allein um die Ehre Gottes.« …

Link zum gesamten Vortrag

Die Mitschrift zum Vortrag ist als PDF hier zu haben (380 kB). Die Rechte am Vortrag haben der Autor und Redner sowie das EBTC als Ausrichter der Konferenz und als Anbieter der Vorträge auf mp3 oder DVD. Die Rechte an der Mitschrift hat der Betreiber dieses Blogs (grace@logikos.club).

Über den Autor

Dr. Steven J. Lawson ist Präsident und Gründer von OnePassion Ministries, einer Einrichtung zur Ausbildung von Auslegern der Heiligen Schrift. In mehreren Städten weltweit leitet er Veranstaltungen des The Institute for Expository Preaching. Er ist Teaching Fellow und Vorstandsmitglied von Ligonier Ministries. Zusätzlich arbeitet er als Professor of Preaching, Mitarbeiter und Vorstandsmitglied im Doctor of Ministry-Programm des The Master’s Seminary (Sun Valley, CA, USA). Dr. Lawson ist auch Executive Editor des Expositor Magazine, das von OnePassion Ministries herausgegeben wird.

Dr. Lawson und seine Frau Anne haben drei Söhne (Andrew, James und John) und eine Tochter, Grace Anne. (Quelle [11.05.2021])